युवावस्था की चुनौतियाँ और शिक्षा

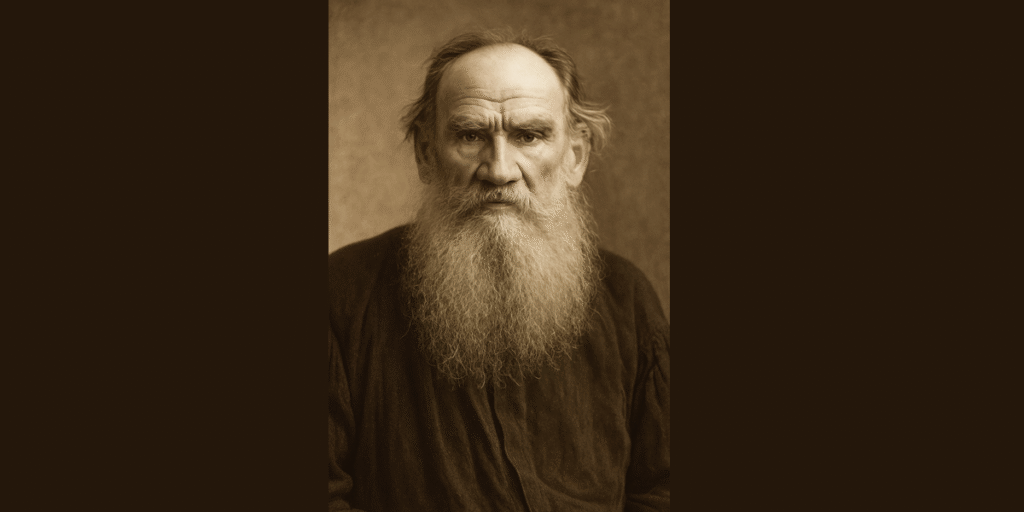

लियो टॉल्स्टॉय की युवावस्था उनके जीवन का एक संक्रमणकालीन और अशांत दौर था, जो आत्म-खोज, अकादमिक संघर्षों और नैतिक दुविधाओं से भरा था। उनके शुरुआती अनुभवों ने, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, उनके बाद के जीवन और दार्शनिक विकास की नींव रखी।

कमज़ोर औपचारिक शिक्षा:

अनाथ होने के बाद, टॉल्स्टॉय की शिक्षा मुख्य रूप से घर पर ट्यूटर्स के माध्यम से हुई। उन्होंने भाषाओं, इतिहास और साहित्य का अध्ययन किया, लेकिन एक संरचित शैक्षणिक माहौल की कमी थी। 1844 में, उन्होंने कज़ान विश्वविद्यालय (Kazan University) में पूर्वी भाषाओं के संकाय में प्रवेश लिया, यह उनके चाचा की इच्छा थी। हालांकि, उन्हें इसमें कोई रुचि नहीं थी और वे पढ़ाई में पिछड़ गए। उन्होंने परीक्षा में खराब प्रदर्शन किया और जल्द ही कानून संकाय में स्थानांतरित हो गए।

अकादमिक संघर्ष और असंतोष:

कज़ान विश्वविद्यालय में भी टॉल्स्टॉय का अनुभव निराशाजनक रहा। वे व्याख्यानों और पारंपरिक शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट थे। उन्हें सीखने की प्रक्रिया में कोई आनंद नहीं आता था और वे अक्सर कक्षाओं से अनुपस्थित रहते थे। इसके बजाय, उन्होंने अपना अधिकांश समय सामाजिक गतिविधियों, जुआ खेलने और मौज-मस्ती में बिताया। उन्हें विश्वविद्यालय के अनुशासन और नियमों से घुटन महसूस होती थी, और उनका मन हमेशा कुछ और तलाशता रहता था। उनका यह असंतोष बाद में उनकी शैक्षिक दर्शन का आधार बना, जहाँ उन्होंने पारंपरिक स्कूली शिक्षा के बजाय बच्चों के लिए अधिक प्राकृतिक और व्यावहारिक सीखने के तरीकों की वकालत की।

व्यक्तिगत दुविधाएँ और नैतिक खोज:

विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद, टॉल्स्टॉय यास्नाया पोलीना लौट आए और अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने का प्रयास किया। इस दौरान भी, उनकी युवावस्था की चुनौतियाँ जारी रहीं। उन्होंने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास किए, लेकिन उनकी अपनी अनिश्चितता और अव्यावहारिक योजनाओं के कारण उन्हें अक्सर सफलता नहीं मिली। इस अवधि में वे जुए के कर्ज, शराब और अन्य व्यसनों में भी फंस गए, जिससे उन्हें गहरा नैतिक पश्चाताप हुआ।

अपनी डायरी में, जो उन्होंने लगभग अपने पूरे जीवन भर लिखी, टॉल्स्टॉय ने अपनी युवावस्था की उथल-पुथल, अपनी कमज़ोरियों और अपनी आकांक्षाओं का ईमानदारी से दस्तावेजीकरण किया। वे लगातार खुद में सुधार करने, एक नैतिक जीवन जीने और सार्थक काम करने के तरीकों की तलाश में थे। इन डायरियों में उनके आत्म-आलोचना और आत्म-सुधार के शुरुआती बीज दिखाई देते हैं, जो उनके बाद के दार्शनिक और धार्मिक रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण थे।

साहित्यिक प्रेरणा की खोज:

इन चुनौतियों के बावजूद, उनकी युवावस्था ने उनके साहित्यिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। उनका गहन आत्म-निरीक्षण, समाज का उनका सूक्ष्म अवलोकन, और ग्रामीण व कुलीन जीवन के उनके प्रत्यक्ष अनुभव ने उनके लेखन को समृद्ध किया। यद्यपि औपचारिक शिक्षा में वे असफल रहे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रूप से पढ़ना जारी रखा, और रूसो (Rousseau) जैसे विचारकों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला।

टॉल्स्टॉय की युवावस्था आसान नहीं थी। यह अकादमिक असफलता, व्यक्तिगत दुविधाओं और नैतिक संघर्षों का समय था। हालांकि, इन्हीं चुनौतियों ने उन्हें आत्म-ज्ञान की ओर धकेला, उन्हें सामाजिक अन्याय के प्रति संवेदनशील बनाया, और उनके भीतर एक गहरे दार्शनिक व साहित्यिक जुनून को प्रज्वलित किया, जिसने अंततः उन्हें दुनिया के महानतम लेखकों में से एक बनाया।

सैनिक जीवन और लेखन की शुरुआत

लियो टॉल्स्टॉय के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ क्रीमियाई युद्ध (1853-1856) में उनकी भागीदारी थी। यह अनुभव उनके लिए न केवल व्यक्तिगत रूप से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि इसने उनके लेखन और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी गहरा प्रभावित किया।

सेना में प्रवेश और क्रीमियाई युद्ध:

अपनी युवावस्था की उथल-पुथल और जुए के भारी कर्ज से परेशान होकर, टॉल्स्टॉय ने 1851 में अपने बड़े भाई निकोलाई के साथ सेना में शामिल होने का फैसला किया, जो उस समय काकेशस (Caucasus) में सेवारत थे। यह निर्णय उनके लिए एक नई शुरुआत और अपने जीवन को अनुशासित करने का एक प्रयास था। काकेशस में रहते हुए, उन्होंने सैन्य जीवन का अनुभव किया और इस क्षेत्र की सुंदरता और कठोरता ने उन्हें मोहित किया, जिसने उनकी शुरुआती कहानियों, जैसे “कोसैक” (The Cossacks) के लिए प्रेरणा प्रदान की।

कुछ समय बाद, क्रीमियाई युद्ध छिड़ गया, और टॉल्स्टॉय को सेवस्तोपोल (Sevastopol) के घेराबंदी में भाग लेने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। सेवस्तोपोल की घेराबंदी, जो लगभग एक वर्ष तक चली, युद्ध के सबसे भीषण और खूनी अभियानों में से एक थी। टॉल्स्टॉय ने तोपखाने के अधिकारी के रूप में सेवा की और उन्होंने युद्ध की भयावहता, सैनिकों के साहस और उनकी पीड़ा को प्रत्यक्ष रूप से देखा।

युद्ध के अनुभव और उनका प्रभाव:

सेवस्तोपोल में टॉल्स्टॉय के अनुभव अत्यंत गहन और परिवर्तनकारी थे। उन्होंने युद्ध की निरर्थकता, मानव जीवन की क्षणभंगुरता और सैनिकों द्वारा अनुभव किए गए अकल्पनीय कष्टों को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे साधारण लोग, जो अपने घरों में शांतिप्रिय नागरिक थे, युद्ध के मैदान में क्रूरता और बहादुरी दोनों का प्रदर्शन कर रहे थे।

इन अनुभवों ने उनके मन में युद्ध के प्रति गहरी घृणा पैदा की और उन्हें जीवन के वास्तविक मूल्यों पर विचार करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध का महिमामंडन केवल एक भ्रम है, और इसकी वास्तविकता केवल पीड़ा और विनाश है। ये विचार उनके बाद के लेखन, विशेषकर “युद्ध और शांति” में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, जहाँ उन्होंने युद्ध की क्रूरता और इसके मानवीय टोल का यथार्थवादी चित्रण किया।

लेखन की शुरुआत और “सेवस्तोपोल स्केच”:

क्रीमियाई युद्ध के दौरान ही टॉल्स्टॉय ने गंभीरता से लिखना शुरू किया। उन्होंने “सेवस्तोपोल स्केच” (Sevastopol Sketches) नामक लघु कहानियों की एक श्रृंखला लिखी, जिसमें उन्होंने युद्ध के अपने अनुभवों को कलमबद्ध किया। इन कहानियों में उन्होंने युद्ध की सच्ची प्रकृति, सैनिकों के मनोविज्ञान और उनकी दैनिक कठिनाइयों का वर्णन किया। उन्होंने युद्ध के नायकों को आदर्श बनाने के बजाय, उनकी मानवीय कमज़ोरियों और साहस दोनों को दिखाया।

“सेवस्तोपोल स्केच” ने उन्हें एक लेखक के रूप में तुरंत पहचान दिलाई। उनकी यथार्थवादी शैली और युद्ध के प्रति उनके निर्भीक दृष्टिकोण ने साहित्यिक हलकों में हलचल मचा दी। इन कहानियों ने उन्हें रूसी साहित्य में एक नई आवाज़ के रूप में स्थापित किया और उनके महान साहित्यिक करियर की नींव रखी।

युद्ध से लौटने के बाद, टॉल्स्टॉय ने सेना छोड़ दी और पूरी तरह से लेखन के लिए समर्पित हो गए। क्रीमियाई युद्ध के उनके अनुभव उनके जीवन और कला के लिए एक अमिट छाप बन गए, जिससे उन्हें मानवीय स्थिति की गहरी समझ मिली और उन्हें ऐसे कार्यों का निर्माण करने में मदद मिली जो युद्ध की जटिलताओं और मानव आत्मा की लचीलापन को दर्शाते हैं।

सेना के अनुभवों का लियो टॉल्स्टॉय के लेखन पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। क्रीमियाई युद्ध, विशेष रूप से सेवस्तोपोल की घेराबंदी में उनकी भागीदारी, उनके साहित्यिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार साबित हुई। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं जिनसे उनके सैन्य अनुभवों ने उनके लेखन को प्रभावित किया:

- युद्ध का यथार्थवादी चित्रण: टॉल्स्टॉय ने युद्ध को उसके क्रूर, अमानवीय और निरर्थक रूप में देखा। उन्होंने देखा कि कैसे लोग मरते हैं, कैसे वे डरते हैं, और कैसे वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभव उनके लेखन में परिलक्षित हुआ, विशेष रूप से उनके महाकाव्य उपन्यास “युद्ध और शांति” में। उन्होंने युद्ध के रोमांटिक या वीर चित्रण को खारिज कर दिया और इसके बजाय इसकी गंदगी, अराजकता और व्यक्तिगत पीड़ा पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने युद्ध के मैदान पर सैनिकों के मनोविज्ञान, उनके साहस और उनकी कमज़ोरियों को अविश्वसनीय विस्तार से चित्रित किया।

- मानव स्वभाव की गहरी समझ: युद्ध ने टॉल्स्टॉय को चरम परिस्थितियों में मानव स्वभाव का अध्ययन करने का अवसर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे लोग भय, भूख और मृत्यु के सामने प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने सैनिकों के बीच भाईचारा, बलिदान और स्वार्थ दोनों को देखा। इन अवलोकनों ने उन्हें मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ दी, जिसका उपयोग उन्होंने अपने पात्रों को विकसित करने के लिए किया। उनके पात्र अक्सर जटिल और विरोधाभासी होते हैं, जो मानवीय अनुभव की पूरी श्रृंखला को दर्शाते हैं।

- सामाजिक वर्गों का अवलोकन: सेना में, टॉल्स्टॉय ने विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ बातचीत की – कुलीन अधिकारियों से लेकर साधारण किसानों तक। इस अनुभव ने उन्हें रूसी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच के अंतर और समानता को समझने में मदद की। उन्होंने देखा कि युद्ध के मैदान पर, सामाजिक पदानुक्रम अक्सर टूट जाते हैं, और सभी मनुष्य अपनी मूलभूत कमजोरियों और ताकत में समान होते हैं। यह अवलोकन उनके उपन्यासों में सामाजिक चित्रण की गहराई में योगदान देता है।

- सत्ता और अधिकार के प्रति संदेह: युद्ध में अपनी भागीदारी के दौरान, टॉल्स्टॉय ने सैन्य पदानुक्रम और अधिकारियों के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने अक्सर पाया कि उच्च अधिकारी वास्तविकता से कटे हुए थे और उनके निर्णय सैनिकों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डालते थे। इस अनुभव ने सत्ता और अधिकार के प्रति उनके आजीवन संदेह को जन्म दिया, जो उनके बाद के दार्शनिक और राजनीतिक लेखन में प्रमुखता से सामने आया।

- मृत्यु और नश्वरता पर चिंतन: युद्ध ने टॉल्स्टॉय को मृत्यु और नश्वरता की वास्तविकता से सीधे तौर पर परिचित कराया। उन्होंने अपने सामने लोगों को मरते देखा, और यह अनुभव उनके भीतर जीवन के अर्थ और उद्देश्य पर गहन चिंतन का कारण बना। यह चिंतन उनके कई कार्यों में एक आवर्ती विषय बन गया, जहाँ वे मृत्यु, विश्वास और आध्यात्मिक खोज के प्रश्नों का अन्वेषण करते हैं।

- “सेवस्तोपोल स्केच” का जन्म: उनके सैन्य अनुभवों का सबसे तात्कालिक साहित्यिक परिणाम “सेवस्तोपोल स्केच” (Sevastopol Sketches) नामक लघु कहानियों की श्रृंखला थी। इन कहानियों में, उन्होंने युद्ध के अपने प्रत्यक्ष अवलोकनों को दर्ज किया, और उनकी यथार्थवादी शैली और युद्ध के प्रति उनके निर्भीक दृष्टिकोण ने उन्हें एक लेखक के रूप में तुरंत पहचान दिलाई। इन कहानियों ने उनके साहित्यिक करियर की नींव रखी और उन्हें रूसी साहित्य में एक नई आवाज़ के रूप में स्थापित किया।

टॉल्स्टॉय के सैन्य अनुभव उनके लेखन के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा और एक समृद्ध स्रोत साबित हुए। उन्होंने उन्हें युद्ध की भयावहता, मानव स्वभाव की जटिलताओं और जीवन के गहरे दार्शनिक प्रश्नों को समझने में मदद की, जिसने अंततः उन्हें दुनिया के महानतम यथार्थवादी उपन्यासकारों में से एक बनाया।

प्रारंभिक कहानियाँ और उनके साहित्यिक करियर की नींव

लियो टॉल्स्टॉय के सैन्य अनुभव, विशेषकर क्रीमियाई युद्ध में उनकी भागीदारी, ने न केवल उनके विश्वदृष्टि को आकार दिया बल्कि उनके साहित्यिक करियर की नींव भी रखी। इन अनुभवों ने उन्हें लेखन के लिए एक विशाल स्रोत प्रदान किया और उनकी प्रारंभिक कहानियों को जन्म दिया, जिन्होंने उन्हें एक प्रतिभाशाली लेखक के रूप में पहचान दिलाई।

“सेवस्तोपोल स्केच” (Sevastopol Sketches): एक निर्णायक शुरुआत

टॉल्स्टॉय ने क्रीमियाई युद्ध के दौरान ही लिखना शुरू किया, और उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्य “सेवस्तोपोल स्केच” (Sevastopolskiye Rasskazy) नामक कहानियों की एक श्रृंखला थी, जो 1855-1856 में प्रकाशित हुई थी। ये कहानियाँ सेवस्तोपोल की भीषण घेराबंदी में उनके अपने प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित थीं। इन स्केच में, टॉल्स्टॉय ने:

- युद्ध का यथार्थवादी चित्रण किया: उन्होंने युद्ध के गौरव या वीरता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के बजाय, इसकी क्रूरता, गंदगी, अराजकता और सैनिकों द्वारा अनुभव की गई वास्तविक पीड़ा को उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे भय, बोरियत और मृत्यु का लगातार सामना सैनिकों के मनोविज्ञान को प्रभावित करता है।

- मानवीय मनोविज्ञान में गहराई से प्रवेश किया: टॉल्स्टॉय ने सैनिकों के साहस, उनकी कमज़ोरियों, उनके डर और उनके बीच के भाईचारे का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया। उन्होंने दिखाया कि युद्ध के मैदान पर व्यक्ति अपने उच्चतम और निम्नतम दोनों स्तरों पर कैसे व्यवहार करते हैं।

- एक नई आवाज़ स्थापित की: इन कहानियों ने उन्हें रूसी साहित्य में एक नई, ताज़ी और निर्भीक आवाज़ के रूप में स्थापित किया। उनके यथार्थवाद ने पाठकों और आलोचकों को समान रूप से प्रभावित किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध के बारे में पारंपरिक, रोमांटिक विचारों को चुनौती दी थी।

“सेवस्तोपोल स्केच” की सफलता ने टॉल्स्टॉय को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तत्कालीन प्रसिद्ध रूसी लेखकों, जैसे इवान तुर्गनेव (Ivan Turgenev) और निकोलाई नेकरासोव (Nikolai Nekrasov), ने उनके काम की प्रशंसा की।

अन्य प्रारंभिक कहानियाँ और विषय-वस्तु:

“सेवस्तोपोल स्केच” के अलावा, टॉल्स्टॉय ने अपनी युवावस्था में और भी कई कहानियाँ लिखीं, जिन्होंने उनके साहित्यिक आधार को मजबूत किया:

- “बचपन” (Childhood, 1852): यह उनकी पहली प्रकाशित रचना थी और उनकी एक आत्मकथात्मक त्रयी (जो बाद में “बचपन”, “किशोरावस्था” और “युवावस्था” बनी) का पहला भाग थी। इसमें उन्होंने एक युवा लड़के के दृष्टिकोण से अपने शुरुआती अनुभवों, पारिवारिक संबंधों और भावनाओं का वर्णन किया। यह कहानी उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और सूक्ष्म अवलोकन शक्ति को प्रदर्शित करती है।

- “कोसैक” (The Cossacks, 1863 में प्रकाशित, लेकिन 1850 के दशक में लिखा गया): यह कहानी काकेशस में उनके अनुभवों पर आधारित थी। इसमें उन्होंने एक युवा कुलीन व्यक्ति के बारे में लिखा जो सभ्य समाज की जटिलताओं को छोड़कर कोसैक समुदाय के सरल और प्राकृतिक जीवन की ओर आकर्षित होता है। यह कहानी प्रकृति, सभ्यता और मानवीय इच्छाओं के बीच संघर्ष के उनके आजीवन विषयों को छूती है।

साहित्यिक करियर की नींव:

इन प्रारंभिक कहानियों ने लियो टॉल्स्टॉय के भविष्य के महान साहित्यिक करियर की नींव कई मायनों में रखी:

- यथार्थवादी शैली का विकास: इन कहानियों में ही टॉल्स्टॉय ने अपनी विशिष्ट यथार्थवादी शैली को परिष्कृत किया, जिसमें उन्होंने जीवन को उसके सभी रंगों और जटिलताओं में चित्रित किया, बिना किसी आदर्शवाद या अतिरंजना के।

- मनोवैज्ञानिक गहराई: उन्होंने पात्रों के आंतरिक जीवन, उनकी प्रेरणाओं और उनकी भावनात्मक अवस्थाओं का पता लगाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जो उनके बाद के उपन्यासों की पहचान बन गई।

- सामाजिक और नैतिक चिंताएँ: उनकी कहानियों में सामाजिक असमानता, मानव पीड़ा और नैतिक दुविधाओं के प्रति उनकी बढ़ती चिंताएँ दिखाई देने लगीं, जो उनके बाद के दार्शनिक कार्यों का मूल बन गईं।

- लेखन में आत्मविश्वास: इन शुरुआती सफलताओं ने टॉल्स्टॉय को एक लेखक के रूप में आत्मविश्वास दिया और उन्हें बड़े पैमाने पर उपन्यासों और दार्शनिक ग्रंथों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया।

लियो टॉल्स्टॉय की प्रारंभिक कहानियाँ केवल उनकी साहित्यिक शुरुआत नहीं थीं, बल्कि उनके महान कार्यों की प्रयोगशाला थीं, जहाँ उन्होंने अपनी शैली, अपने विषयों और अपनी अद्वितीय मानवीय अंतर्दृष्टि को विकसित किया, जिसने उन्हें विश्व साहित्य के सबसे प्रभावशाली आंकड़ों में से एक बनाया।

“युद्ध और शांति” लिखने की प्रेरणा और प्रक्रिया

लियो टॉल्स्टॉय के महाकाव्य उपन्यास “युद्ध और शांति” (War and Peace) को विश्व साहित्य की महानतम कृतियों में से एक माना जाता है। इसे लिखने की प्रेरणा और इसकी रचना प्रक्रिया टॉल्स्टॉय के जीवन, उनके अनुभवों और उनके दार्शनिक विचारों की गहराई को दर्शाती है।

प्रेरणा:

टॉल्स्टॉय को “युद्ध और शांति” लिखने की प्रेरणा कई स्रोतों से मिली:

- पारिवारिक इतिहास और रूसी अतीत: टॉल्स्टॉय का परिवार 1812 के देशभक्ति युद्ध से गहरा जुड़ा हुआ था। उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य इस ऐतिहासिक घटना के प्रत्यक्ष गवाह थे। टॉल्स्टॉय स्वयं अपने परिवार की कहानियों, विशेषकर बोरोडिनो (Borodino) की लड़ाई और मॉस्को (Moscow) पर फ्रांसीसी आक्रमण की कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए थे। वह इस बात से मोहित थे कि कैसे ऐसे बड़े पैमाने के ऐतिहासिक घटनाक्रम ने व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया।

- दिसंबरवादी विद्रोह (Decembrist Revolt) में रुचि: शुरुआत में, टॉल्स्टॉय एक ऐसे दिसंबरवादी की कहानी लिखना चाहते थे जो 1856 में अपनी साइबेरियाई निर्वासन से वापस लौट रहा था। यह विद्रोह 1825 में हुआ था, जिसमें कुछ उदारवादी कुलीन अधिकारियों ने ज़ारशाही के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विषय पर काम करते हुए, टॉल्स्टॉय ने महसूस किया कि उन्हें उस व्यक्ति के जीवन को समझने के लिए उसके युवाओं को समझना होगा, और उसके युवाओं को समझने के लिए उसे 1812 के युद्ध के युग को समझना होगा। इस प्रकार, उनका ध्यान दिसंबरवादी विद्रोह से हटकर 1812 के युद्ध पर केंद्रित हो गया।

- क्रीमियाई युद्ध के अनुभव: जैसा कि पहले बताया गया है, क्रीमियाई युद्ध में टॉल्स्टॉय की भागीदारी ने उन्हें युद्ध की क्रूर वास्तविकताओं से परिचित कराया। उन्होंने युद्ध के मिथकों और महिमामंडन को तोड़ना चाहा और इसके मानवीय टोल, भय, भ्रम और नैतिक जटिलताओं को दिखाना चाहा। यह अनुभव उन्हें “युद्ध” के भाग को यथार्थवादी और संवेदनशीलता के साथ लिखने के लिए प्रेरित किया।

- इतिहास और व्यक्तिगत जीवन का अंतर्संबंध: टॉल्स्टॉय इस बात को लेकर उत्सुक थे कि कैसे इतिहास की बड़ी धाराएँ व्यक्तियों के भाग्य को आकार देती हैं, और कैसे साधारण लोगों के छोटे-छोटे निर्णय और भावनाएँ भी इतिहास की दिशा को प्रभावित करती हैं। वह इतिहास को केवल महान नेताओं के कार्यों के रूप में नहीं, बल्कि लाखों व्यक्तियों के सामूहिक जीवन के रूप में देखना चाहते थे।

- दार्शनिक और नैतिक खोज: टॉल्स्टॉय अपने जीवन के इस पड़ाव पर गहन दार्शनिक और नैतिक प्रश्नों से जूझ रहे थे। वह जीवन के अर्थ, प्रेम, मृत्यु, स्वतंत्रता और नियति जैसे विषयों पर विचार कर रहे थे। “युद्ध और शांति” ने उन्हें इन विचारों को एक विशाल साहित्यिक कैनवास पर खोजने का अवसर प्रदान किया।

लेखन प्रक्रिया:

“युद्ध और शांति” एक जटिल और श्रमसाध्य प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें टॉल्स्टॉय को लगभग सात वर्षों (1863-1869) का समय लगा:

- व्यापक शोध: टॉल्स्टॉय ने ऐतिहासिक सटीकता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शोध किया। उन्होंने 1812 के युद्ध से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेज, संस्मरण, पत्रिकाओं, और सैन्य रिपोर्टों का अध्ययन किया। उन्होंने युद्ध के मैदानों का दौरा भी किया और उन लोगों से बात की जिन्होंने युद्ध का अनुभव किया था। यह शोध उनके उपन्यास के ऐतिहासिक विवरणों को विश्वसनीय बनाता है।

- कालानुक्रमिक और बहु-दृष्टिकोण: उपन्यास की संरचना कालानुक्रमिक है, जो 1805 से 1820 के दशक तक की अवधि को कवर करती है। टॉल्स्टॉय ने विभिन्न परिवारों (बोल्कोन्स्की, बेज़ुखोव, रोस्तोव) और कई पात्रों के दृष्टिकोण से कहानी सुनाई। इससे उन्हें रूसी समाज के विभिन्न स्तरों और युद्ध के विभिन्न पहलुओं को व्यापक रूप से चित्रित करने में मदद मिली।

- लगातार संशोधन और पुनर्लेखन: टॉल्स्टॉय एक पूर्णतावादी थे और उन्होंने अपनी पांडुलिपि को कई बार संशोधित और फिर से लिखा। उनके कई शुरुआती मसौदे थे, और वह अक्सर अपनी पत्नी, सोफिया (Sofya) से मदद लेते थे, जिन्होंने उनके लेखन की नकल की और सुधारों में सहायता की। यह प्रक्रिया उनके विचारों को स्पष्ट करने और अपनी कथा को परिष्कृत करने के लिए महत्वपूर्ण थी।

- दर्शन और कथा का मिश्रण: टॉल्स्टॉय ने “युद्ध और शांति” में न केवल एक कहानी सुनाई, बल्कि अपने दार्शनिक विचारों को भी गहराई से एकीकृत किया। उन्होंने युद्ध के दर्शन, इतिहास के उद्देश्य और मानवीय स्वतंत्रता के बारे में अपने विचारों को कथा के माध्यम से व्यक्त किया। यह संयोजन उपन्यास को एक उपन्यास से कहीं अधिक बनाता है—यह एक ऐतिहासिक, सामाजिक और दार्शनिक ग्रंथ भी है।

- प्रकाशन की चुनौतियाँ: उपन्यास को किश्तों में प्रकाशित किया गया था, और इसकी विशालता के कारण इसे एक चुनौती माना गया था। हालांकि, जैसे-जैसे यह प्रकाशित होता गया, इसे अपार सफलता मिली और इसने टॉल्स्टॉय को एक महान उपन्यासकार के रूप में स्थापित किया।

“युद्ध और शांति” केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि टॉल्स्टॉय के पारिवारिक इतिहास, उनके सैन्य अनुभवों, इतिहास की उनकी समझ और उनके गहन दार्शनिक प्रश्नों का एक संश्लेषण था। इसकी रचना प्रक्रिया उनके लगन, गहन शोध और साहित्यिक कलात्मकता का प्रमाण है, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी कृति का निर्माण हुआ जो आज भी दुनिया भर के पाठकों को मोहित करती है।

उपन्यास की व्यापकता और ऐतिहासिक संदर्भ

“युद्ध और शांति” लियो टॉल्स्टॉय का एक महाकाव्य उपन्यास है जो अपनी विशाल व्यापकता और गहन ऐतिहासिक संदर्भ के लिए जाना जाता है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि 19वीं सदी की शुरुआत के रूसी समाज और यूरोपीय इतिहास का एक भव्य चित्रपट है।

उपन्यास की व्यापकता:

“युद्ध और शांति” की व्यापकता कई स्तरों पर देखी जा सकती है:

- विशाल समय-सीमा: उपन्यास 1805 से 1820 के दशक की अवधि को कवर करता है, जिसमें नेपोलियन के युद्धों का महत्वपूर्ण समय शामिल है। यह पाठकों को लगभग 15-20 वर्षों की अवधि के माध्यम से ले जाता है, जिससे पात्रों और समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन दिखाए जा सकें।

- पात्रों की विशाल संख्या: उपन्यास में 500 से अधिक पात्र हैं, जिनमें से कई ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और कई काल्पनिक। ये पात्र रूसी समाज के विभिन्न स्तरों – कुलीन वर्ग, किसान, सैनिक, और अधिकारी – का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विविधता पाठक को उस समय के समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करती है।

- बहु-आयामी कथा: टॉल्स्टॉय कई परिवारों (जैसे बोल्कोन्स्की, बेज़ुखोव, रोस्तोव) और उनके सदस्यों के जीवन को एक साथ बुनते हैं। वे उनके प्रेम, नुकसान, आकांक्षाओं, निराशाओं और नैतिक संघर्षों का अन्वेषण करते हैं। यह बहु-आयामी दृष्टिकोण उपन्यास को एक समृद्ध और जटिल मानव अनुभव का दस्तावेज़ बनाता है।

- विषयों की गहराई: उपन्यास युद्ध और शांति के स्पष्ट विरोध से कहीं आगे जाता है। यह जीवन, मृत्यु, प्रेम, परिवार, विश्वास, त्याग, शक्ति, इतिहास का अर्थ, नियति बनाम स्वतंत्र इच्छा, और खुशी की तलाश जैसे गहन दार्शनिक विषयों को छूता है। टॉल्स्टॉय इन विषयों को अपने पात्रों के अनुभवों और अपने स्वयं के दार्शनिक चिंतन के माध्यम से तलाशते हैं।

- स्थानों का विस्तार: कथा ऑस्ट्रियाई और प्रशियाई युद्ध के मैदानों से लेकर रूसी ग्रामीण इलाकों के शांत एस्टेट तक, और मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के महानगरीय सैलून से लेकर जलते हुए मॉस्को और फ्रांसीसी सेना के पीछे हटने के ठंडे मैदानों तक फैली हुई है। यह भौगोलिक विस्तार उपन्यास की भव्यता को बढ़ाता है।

- शैलीगत मिश्रण: टॉल्स्टॉय कथा, चरित्र विकास, ऐतिहासिक विवरण, दार्शनिक निबंध और यहां तक कि सैन्य रणनीतियों के विश्लेषण को सहज रूप से मिश्रित करते हैं। यह शैलीगत व्यापकता उपन्यास को केवल एक कहानी कहने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसे एक गहन ऐतिहासिक और दार्शनिक अध्ययन भी बनाती है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

उपन्यास का मूल ऐतिहासिक संदर्भ नेपोलियन युद्ध और विशेष रूप से 1812 का फ्रांसीसी आक्रमण है, जिसे रूस में देशभक्ति युद्ध के रूप में जाना जाता है।

- नेपोलियन के युद्ध (1805-1812): उपन्यास 1805 में शुरू होता है जब रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ मिलकर नेपोलियन के फ्रांस के खिलाफ तीसरा गठबंधन बनाता है। यह ऑस्टरलिट्ज़ (Austerlitz) और फ्रीडलैंड (Friedland) जैसी प्रमुख लड़ाइयों का वर्णन करता है, जो रूसी सेना के लिए हार का अनुभव थीं। टॉल्स्टॉय इन शुरुआती पराजयों के कारणों और रूसी अधिकारियों के अहंकार और भ्रम को दर्शाते हैं।

- 1812 का देशभक्ति युद्ध: उपन्यास का केंद्रीय ऐतिहासिक बिंदु 1812 में नेपोलियन की रूस पर चढ़ाई और उसके बाद की घटनाओं पर केंद्रित है। टॉल्स्टॉय नेपोलियन की भव्य सेना (ग्रांडे आर्मी) के आक्रमण, रूसी सेना की पीछे हटने की रणनीति, बोरोडिनो की खूनी लड़ाई, मॉस्को का परित्याग और जलाना, और फ्रांसीसी सेना की विनाशकारी वापसी का विस्तृत और यथार्थवादी चित्रण करते हैं।

- ज़ारशाही रूस का समाज: उपन्यास उस समय के रूसी कुलीन समाज, उसकी जीवनशैली, उसके रीति-रिवाजों, उसके फ्रांसीसी भाषा के प्रति जुनून और उसकी राजनीतिक आकांक्षाओं का एक बारीक चित्र प्रस्तुत करता है। यह सर्फ़डम (दासता) जैसी सामाजिक संरचनाओं और कुलीन वर्ग के नैतिक और आर्थिक पतन के सूक्ष्म संकेतों को भी दर्शाता है।

- ऐतिहासिक व्यक्ति और घटनाएँ: नेपोलियन बोनापार्ट, ज़ार अलेक्जेंडर प्रथम, कुतुज़ोव (रूसी जनरल), और स्पीराँस्की (रूसी सुधारक) जैसे कई प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टॉल्स्टॉय इन ऐतिहासिक आंकड़ों का अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, अक्सर उनके पारंपरिक नायकों के रूप में चित्रण को चुनौती देते हैं।

- टॉल्स्टॉय का इतिहास का दर्शन: “युद्ध और शांति” केवल ऐतिहासिक घटनाओं का एक क्रॉनिकल नहीं है, बल्कि इतिहास के बारे में टॉल्स्टॉय के अपने गहन दार्शनिक विचारों को भी व्यक्त करता है। वह तर्क देते हैं कि इतिहास महान व्यक्तियों के व्यक्तिगत कार्यों से नहीं चलता है, बल्कि सामूहिक “जनशक्ति” (mass will) और अपरिहार्य ऐतिहासिक शक्तियों के परिणामस्वरूप होता है। उनका मानना था कि युद्ध जैसे बड़े पैमाने के आयोजन, व्यक्तिगत इच्छाशक्ति से कहीं अधिक बड़े, अनगिनत छोटे, अदृश्य कारकों का परिणाम होते हैं।

“युद्ध और शांति” की व्यापकता और इसका गहन ऐतिहासिक संदर्भ इसे एक साहित्यिक उपलब्धि बनाता है जो न केवल एक मनोरंजक कहानी सुनाता है, बल्कि मानव स्वभाव, समाज और इतिहास की जटिलताओं पर भी प्रकाश डालता है। यह टॉल्स्टॉय की प्रतिभा का एक वसीयतनामा है जो व्यक्तिगत भाग्य को बड़े ऐतिहासिक प्रवाह के साथ सहजता से जोड़ता है।

पात्रों का विश्लेषण और मानवीय नियति का चित्रण

“युद्ध और शांति” में लियो टॉल्स्टॉय न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते हैं, बल्कि मानवीय नियति का भी गहराई से चित्रण करते हैं, जिसे वे अपने अविस्मरणीय पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास में सैकड़ों पात्र हैं, लेकिन कुछ केंद्रीय पात्रों के माध्यम से टॉल्स्टॉय मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं और जीवन के अर्थ की खोज करते हैं।

प्रमुख पात्रों का विश्लेषण:

- पियरे बेज़ुखोव (Pierre Bezukhov):

- परिचय: उपन्यास के केंद्रीय पात्रों में से एक, पियरे एक अमीर लेकिन नाजायज रईस है। वह शुरू में भोला, सामाजिक रूप से अनाड़ी और आदर्शवादी है।

- नियति: पियरे का जीवन आध्यात्मिक और नैतिक खोज का एक लंबा सफर है। वह शुरू में समाज की ऊपरी परतों में फिट होने के लिए संघर्ष करता है, एक असफल विवाह करता है, और मेसोनिक लॉज में सांत्वना पाता है। युद्ध के दौरान, वह बोरोडिनो की लड़ाई में भाग लेता है और मॉस्को में फ्रांसीसी कब्जे का अनुभव करता है, जहाँ उसे कैद कर लिया जाता है। इन अनुभवों के माध्यम से, वह जीवन के वास्तविक अर्थ, प्रेम और ईश्वर के बारे में अपनी समझ विकसित करता है। उसकी नियति बाहरी परिस्थितियों के बजाय आंतरिक विकास और आत्म-ज्ञान से परिभाषित होती है।

- टॉल्स्टॉय का चित्रण: पियरे टॉल्स्टॉय के अपने आध्यात्मिक संघर्षों का प्रतिबिंब है। वह मानवीय त्रुटियों और कमजोरियों के बावजूद अच्छाई और सच्चाई की तलाश करने की क्षमता का प्रतीक है।

- आंद्रेई बोल्कोन्स्की (Andrei Bolkonsky):

- परिचय: एक बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और कुछ हद तक निराशावादी राजकुमार। वह सैन्य गौरव और व्यक्तिगत सम्मान की तलाश में है।

- नियति: आंद्रेई युद्ध में वीरता से लड़ता है, लेकिन ऑस्टरलिट्ज़ में घायल होने और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जीवन की निरर्थकता का अनुभव करता है। वह एक गहरा अस्तित्वगत संकट से गुजरता है, लेकिन नताशा रोस्तोवा के साथ अपने प्रेम और बोरोडिनो में अपनी अंतिम चोट के माध्यम से वह जीवन और मृत्यु के बारे में एक नई समझ प्राप्त करता है। उसकी नियति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से लेकर मानवीय प्रेम और आध्यात्मिक शांति की ओर संक्रमण को दर्शाती है।

- टॉल्स्टॉय का चित्रण: आंद्रेई उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो महानता और पहचान की तलाश करते हैं, लेकिन अंततः पाते हैं कि सच्चा अर्थ आंतरिक शांति और दूसरों के साथ संबंध में निहित है।

- नताशा रोस्तोवा (Natasha Rostova):

- परिचय: एक जीवंत, सहज, भावनात्मक और आकर्षक युवा महिला। वह जीवन की खुशियों और दुखों को पूरी तीव्रता से अनुभव करती है।

- नियति: नताशा का जीवन प्रेम, निराशा, खुशी और दुख के अनुभवों से भरा है। वह आंद्रेई से प्यार करती है, लेकिन उसके साथ उसकी सगाई टूट जाती है, जिससे उसे गहरा दुख होता है। युद्ध के दौरान, वह अपने परिवार के साथ मिलकर घायल सैनिकों की देखभाल करती है और मॉस्को से भागती है। अंततः, वह पियरे से शादी करती है और एक समर्पित पत्नी और माँ बन जाती है। उसकी नियति मानवीय भावना की लचीलापन और साधारण पारिवारिक जीवन में पाई जाने वाली गहरी खुशी को दर्शाती है।

- टॉल्स्टॉय का चित्रण: नताशा टॉल्स्टॉय के लिए मानवीय जीवन शक्ति, सहजता और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है, जो उन्हें समाज की कृत्रिमता और युद्ध की भयावहता से अधिक महत्वपूर्ण लगते हैं।

मानवीय नियति का चित्रण:

टॉल्स्टॉय इन पात्रों और अन्य कई सहायक पात्रों के माध्यम से मानवीय नियति के कई पहलुओं को चित्रित करते हैं:

- नियति बनाम स्वतंत्र इच्छा: टॉल्स्टॉय इतिहास और व्यक्तिगत जीवन में नियति की भूमिका पर विचार करते हैं। वह तर्क देते हैं कि बड़ी ऐतिहासिक घटनाएँ (जैसे युद्ध) व्यक्तियों की इच्छा से परे होती हैं, लेकिन व्यक्ति फिर भी इन घटनाओं के भीतर अपने छोटे-छोटे निर्णय लेते हैं। पात्रों की नियति अक्सर बाहरी ताकतों (युद्ध, सामाजिक अपेक्षाएं) और उनकी अपनी आंतरिक प्रेरणाओं के बीच एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होती है।

- जीवन का अर्थ खोजना: उपन्यास में कई पात्र जीवन के अर्थ की तलाश में हैं। पियरे की आध्यात्मिक खोज, आंद्रेई का अस्तित्वगत संकट, और नताशा की प्रेम और पारिवारिक खुशी की तलाश – ये सभी मानवीय नियति के केंद्रीय प्रश्न हैं। टॉल्स्टॉय सुझाव देते हैं कि सच्चा अर्थ अक्सर साधारण जीवन, प्रेम, परिवार और दूसरों की सेवा में पाया जाता है, न कि महानता या प्रसिद्धि में।

- युद्ध का मानवीय टोल: टॉल्स्टॉय मानवीय नियति पर युद्ध के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाते हैं। युद्ध न केवल शारीरिक क्षति पहुँचाता है, बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक निशान भी छोड़ता है। पात्रों को प्रियजनों के नुकसान, भय और नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। युद्ध उनकी नियति को अपरिवर्तनीय रूप से बदल देता है।

- व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन: उपन्यास के पात्र स्थिर नहीं रहते; वे अनुभवों के माध्यम से विकसित होते और बदलते हैं। पियरे एक अनाड़ी युवक से एक समझदार और आध्यात्मिक व्यक्ति में बदल जाता है। आंद्रेई अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागकर शांति पाता है। नताशा अपनी युवावस्था की चंचलता से एक परिपक्व माँ और पत्नी में विकसित होती है। यह परिवर्तनशीलता मानवीय नियति की गतिशील प्रकृति को दर्शाती है।

- पारिवारिक और सामाजिक संबंध: टॉल्स्टॉय मानवीय नियति को व्यक्तिगत अलगाव में नहीं देखते, बल्कि परिवार और सामाजिक संबंधों के ताने-बाने में देखते हैं। परिवार, दोस्ती और प्रेम संबंध पात्रों के जीवन को आकार देते हैं और उन्हें समर्थन या चुनौती देते हैं।

“युद्ध और शांति” में टॉल्स्टॉय मानवीय नियति को एक जटिल, बहु-आयामी और अक्सर विरोधाभासी यात्रा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह दिखाते हैं कि कैसे व्यक्ति इतिहास की बड़ी धाराओं में फंसे होते हैं, फिर भी अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों और खोजों के माध्यम से अपने जीवन का अर्थ पाते हैं। यह चित्रण उपन्यास को कालातीत और सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक बनाता है।

“अन्ना करेनिना” की कहानी और उसके विषय

लियो टॉल्स्टॉय का दूसरा महान महाकाव्य उपन्यास “अन्ना करेनिना” (Anna Karenina) (1873-1877 में प्रकाशित) 19वीं सदी के रूसी समाज, प्रेम, विश्वासघात और व्यक्तिगत त्रासदी का एक मार्मिक और यथार्थवादी चित्रण है। यह उपन्यास अपनी शुरुआती पंक्ति के लिए प्रसिद्ध है: “सभी सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है।” यह पंक्ति तुरंत उपन्यास के मुख्य विषय, पारिवारिक खुशी और दुःख की जटिलताओं को स्थापित करती है।

कहानी:

“अन्ना करेनिना” दो समानांतर कथाओं में चलती है:

- अन्ना करेनिना की त्रासदी:

- कहानी की नायिका, अन्ना करेनिना, सेंट पीटर्सबर्ग के उच्च समाज की एक आकर्षक और सम्मानित महिला है। उसकी शादी एक बड़े और सम्मानित सरकारी अधिकारी, एलेक्सी करेनिन से हुई है, जिससे उसका एक बेटा, सेर्गेई है।

- मॉस्को में अपने भाई स्टीवा ओब्लोन्स्की और उसकी पत्नी डॉली के बीच के वैवाहिक विवाद को सुलझाने के लिए अन्ना की यात्रा के दौरान, उसकी मुलाकात युवा, करिश्माई और धनी घुड़सवार अधिकारी काउंट अलेक्सी व्रोन्स्की (Count Alexei Vronsky) से होती है।

- दोनों के बीच एक प्रबल और निषिद्ध आकर्षण विकसित होता है। अन्ना, अपनी शादी की नीरसता और भावनाओं की कमी से असंतुष्ट, व्रोन्स्की के साथ एक संबंध में पड़ जाती है।

- यह संबंध उसके सामाजिक जीवन और प्रतिष्ठा के लिए विनाशकारी साबित होता है। वह अपने पति करेनिन से अलग हो जाती है, जो उसे तलाक देने से इनकार कर देता है लेकिन उसे अपनी और व्रोन्स्की की बेटी के साथ रहने की अनुमति देता है, बशर्ते वह अपने बेटे सेर्गेई से दूर रहे।

- समाज अन्ना को बहिष्कृत करता है, जबकि व्रोन्स्की अपनी सामाजिक स्थिति बरकरार रखता है। अन्ना को अपने बेटे से अलग होने का गहरा दुख होता है, और धीरे-धीरे उसका जीवन अकेला और निराशाजनक होता जाता है।

- व्रोन्स्की के प्रति उसका जुनूनी प्रेम उसे ईर्ष्यालु और संदेहपूर्ण बना देता है। समाज से अलगाव और व्रोन्स्की के बदलते व्यवहार के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जाती है।

- अंततः, गहरी निराशा और अपने जीवन के अर्थहीनता की भावना से अभिभूत होकर, अन्ना खुद को एक ट्रेन के नीचे फेंककर आत्महत्या कर लेती है।

- लेविन और किट्टी का सुखी जीवन:

- अन्ना की कहानी के समानांतर, उपन्यास कॉन्स्टेंटिन लेविन (Constantin Levin) नामक एक जमींदार और दार्शनिक की कहानी कहता है। लेविन एक ईमानदार, विचारशील व्यक्ति है जो शहरी जीवन के दिखावे से असंतुष्ट है और ग्रामीण जीवन, कृषि और साधारण मूल्यों में सच्चा अर्थ खोजने का प्रयास करता है।

- लेविन को युवा और प्यारी किट्टी शेर्बात्स्काया (Kitty Shcherbatskaya) से प्यार हो जाता है, जो पहले व्रोन्स्की की ओर आकर्षित थी। शुरू में किट्टी लेविन को ठुकरा देती है, लेकिन व्रोन्स्की द्वारा उसे छोड़ने के बाद, वह लेविन के प्यार को पहचानती है।

- लेविन और किट्टी की शादी होती है और वे यास्नाया पोलीना से प्रेरित, ग्रामीण एस्टेट पर एक सुखी और संतोषजनक जीवन जीते हैं। उनकी कहानी विवाह, परिवार, विश्वास, कड़ी मेहनत और ग्रामीण जीवन में पाई जाने वाली साधारण खुशियों के महत्व को दर्शाती है।

- लेविन निरंतर अपने जीवन के अर्थ, सामाजिक न्याय और ईश्वर में विश्वास जैसे दार्शनिक प्रश्नों से जूझता रहता है, और अंततः उसे अपने परिवार और ग्रामीण जीवन में उत्तर मिलते हैं।

प्रमुख विषय:

“अन्ना करेनिना” कई गहरे और कालातीत विषयों का अन्वेषण करता है:

- प्रेम और जुनून बनाम विवाह और सामाजिक अपेक्षाएँ: यह उपन्यास इस बात का केंद्रीय अन्वेषण है कि कैसे जुनून और निषिद्ध प्रेम सामाजिक नियमों और वैवाहिक कर्तव्यों से टकराते हैं। अन्ना का व्रोन्स्की के लिए जुनून उसे समाज से बहिष्कृत कर देता है, जबकि लेविन और किट्टी का विवाह प्रेम और सम्मान पर आधारित एक स्थिर और सुखी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है।

- विश्वासघात और नैतिकता: उपन्यास विश्वासघात के नैतिक परिणामों पर प्रकाश डालता है, न केवल वैवाहिक बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर भी। अन्ना का समाज से बहिष्कार उस समय के रूसी अभिजात वर्ग के पाखंड और दोहरे मापदंडों को उजागर करता है, जहाँ पुरुषों को ऐसे मामलों के लिए दंडित नहीं किया जाता था।

- पारिवारिक जीवन और खुशी: टॉल्स्टॉय “सुखी परिवार” की अवधारणा और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए परिवार के महत्व पर जोर देते हैं। लेविन और किट्टी की कहानी इस बात का आदर्श है कि कैसे एक मजबूत और प्रेमपूर्ण परिवार व्यक्ति को अर्थ और स्थिरता प्रदान कर सकता है।

- सामाजिक पाखंड और दिखावा: उपन्यास 19वीं सदी के रूसी अभिजात वर्ग के सतहीपन, गपशप और पाखंड की कड़ी आलोचना करता है। यह दिखाता है कि कैसे समाज बाहरी दिखावे को आंतरिक ईमानदारी और नैतिकता से अधिक महत्व देता है।

- ग्रामीण जीवन बनाम शहरी जीवन: लेविन की कहानी के माध्यम से, टॉल्स्टॉय ग्रामीण जीवन की सादगी, ईमानदारी और प्रकृति से जुड़ाव को शहरी समाज की कृत्रिमता, जटिलता और नैतिक क्षय के विपरीत खड़ा करते हैं।

- आध्यात्मिक खोज और विश्वास: लेविन के दार्शनिक संघर्ष और उसकी ईश्वर में विश्वास की तलाश उपन्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करता है, जो टॉल्स्टॉय के अपने जीवन के संघर्षों को दर्शाता है।

- स्त्री की स्थिति: अन्ना की त्रासदी 19वीं सदी के रूसी समाज में एक महिला की सीमित स्थिति और उसकी स्वतंत्रता की कमी को उजागर करती है। समाज द्वारा उसे नैतिक रूप से दंडित किया जाता है, जबकि पुरुषों के लिए समान व्यवहार नहीं होता, जिससे उस समय की लैंगिक असमानता स्पष्ट होती है।

- आत्महत्या और निराशा: अन्ना की आत्महत्या निराशा, अलगाव और अपने जीवन के नियंत्रण को खोने की चरम अभिव्यक्ति है। यह उपन्यास के सबसे मार्मिक और दुखद पहलुओं में से एक है।

“अन्ना करेनिना” सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान, सामाजिक नैतिकता, और जीवन के गहरे दार्शनिक प्रश्नों पर एक गहन चिंतन है, जिसे टॉल्स्टॉय ने अपने बेजोड़ यथार्थवादी शैली और मानवीय अंतर्दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया है।

19वीं सदी के रूसी समाज का यथार्थवादी चित्रण

लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास, विशेषकर “युद्ध और शांति” और “अन्ना करेनिना”, 19वीं सदी के रूसी समाज का एक असाधारण रूप से यथार्थवादी और विस्तृत चित्रण प्रस्तुत करते हैं। टॉल्स्टॉय ने न केवल अपने समय के कुलीन वर्ग की ऊपरी चमक-दमक को दर्शाया, बल्कि उसकी गहरी समस्याओं, पाखंड और अंतर्निहित विरोधाभासों को भी उजागर किया।

यहाँ कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं जिनसे टॉल्स्टॉय ने 19वीं सदी के रूसी समाज का यथार्थवादी चित्रण किया:

1. कुलीन वर्ग का जीवन और रीति-रिवाज:

- भौतिक सुख-सुविधाएँ और विलासिता: टॉल्स्टॉय कुलीन परिवारों के भव्य घरों, उनके विस्तृत भोज, संगीत और नृत्य सभाओं, और फैशनेबल पोशाकों का सजीव वर्णन करते हैं। वे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के उन “सैलून” का चित्रण करते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक चर्चाएँ होती थीं। यह उनके जीवन की ऊपरी परत को दर्शाता है।

- फ्रांसीसी भाषा का प्रभुत्व: रूसी कुलीन वर्ग के बीच फ्रांसीसी भाषा का प्रचलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक मार्कर था। टॉल्स्टॉय के पात्र अक्सर आपस में फ्रांसीसी में बातचीत करते हैं, जो उनकी पश्चिमीकृत शिक्षा और संस्कृति को दर्शाता है, और रूसी पहचान के साथ एक दिलचस्प तनाव पैदा करता है।

- विवाह और सामाजिक प्रतिष्ठा: विवाह अक्सर प्रेम के बजाय सामाजिक स्थिति, धन और पारिवारिक संबंधों पर आधारित होते थे। “अन्ना करेनिना” में यह विशेष रूप से स्पष्ट है, जहाँ अन्ना का विवाह एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, जबकि उसका प्रेम एक विध्वंसक शक्ति बन जाता है।

- जुए और कर्ज की समस्या: कई कुलीन, जैसे पियरे बेज़ुखोव अपनी युवावस्था में, जुए और कर्ज में फंसे रहते थे, जो उनके अनियंत्रित जीवनशैली का एक हिस्सा था।

2. सामाजिक पाखंड और दोहरे मापदंड:

- महिलाओं की स्थिति: टॉल्स्टॉय विशेष रूप से महिलाओं के प्रति समाज के दोहरे मापदंडों को उजागर करते हैं। “अन्ना करेनिना” में, अन्ना को उसके प्रेम संबंध के लिए समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जबकि व्रोन्स्की जैसे पुरुष को उसी अपराध के लिए कोई खास नुकसान नहीं होता। यह दिखाता है कि समाज एक महिला से उच्च नैतिक मानकों की अपेक्षा करता था, लेकिन पुरुषों को उतनी ही जवाबदेह नहीं ठहराता था।

- बाहरी दिखावा बनाम आंतरिक नैतिकता: कुलीन वर्ग अक्सर बाहरी रूप से नैतिक और सम्मानजनक दिखता था, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में गहरा पाखंड और अनैतिकता व्याप्त थी। सार्वजनिक राय और सामाजिक स्वीकार्यता व्यक्तिगत सच्चाई और ईमानदारी से अधिक महत्वपूर्ण थीं।

3. सर्फ़डम (दासता) और कृषि आधारित समाज:

- किसानों की स्थिति: टॉल्स्टॉय ने तत्कालीन रूसी समाज की रीढ़ – किसानों (सर्फ़्स) – के जीवन का भी यथार्थवादी चित्रण किया। वे उनकी गरीबी, उनके श्रम और जमींदारों पर उनकी निर्भरता को दर्शाते हैं। “अन्ना करेनिना” में लेविन का चरित्र विशेष रूप से ग्रामीण जीवन और किसानों के साथ उसके संबंधों के माध्यम से इस पहलू को उजागर करता है।

- जमींदार और उनकी जिम्मेदारियाँ: उपन्यास में जमींदारों को अपनी संपत्ति और सर्फ़ों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को दिखाते हुए प्रस्तुत किया गया है। कुछ जमींदार, जैसे लेविन, अपनी भूमि और किसानों की भलाई के लिए ईमानदारी से चिंतित थे, जबकि अन्य केवल अपने सुख-सुविधाओं के लिए उनका शोषण करते थे।

4. शहरी बनाम ग्रामीण जीवन:

- टॉल्स्टॉय ने शहर (सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को) के कृत्रिम और सतही जीवन को ग्रामीण इलाकों की सादगी, ईमानदारी और प्रकृति के साथ जुड़ाव के विपरीत प्रस्तुत किया। लेविन का चरित्र ग्रामीण जीवन को शहरी दिखावे से श्रेष्ठ मानता है, जो टॉल्स्टॉय के अपने दर्शन को दर्शाता है।

5. सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल की आहट:

- हालांकि 19वीं सदी की शुरुआत में रूस में क्रांति की बात अभी दूर थी, टॉल्स्टॉय ने समाज में अंतर्निहित तनावों और परिवर्तनों की आहट को दर्शाया। दिसंबरवादी विद्रोह में रुचि (जो “युद्ध और शांति” की शुरुआती प्रेरणा थी) और लेविन जैसे पात्रों की सामाजिक न्याय और किसानों की स्थिति में सुधार की चिंताएँ, यह सब इस बात का संकेत देती हैं कि रूसी समाज स्थिर नहीं था।

टॉल्स्टॉय का यथार्थवाद उनकी सूक्ष्म अवलोकन शक्ति, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और सामाजिक आलोचना की इच्छा में निहित है। उन्होंने केवल कहानियाँ नहीं सुनाईं, बल्कि एक पूरे युग, उसके लोगों और उसकी नैतिक समस्याओं का एक विशाल और सच्चा चित्र प्रस्तुत किया, जिसने रूसी साहित्य को हमेशा के लिए बदल दिया।

प्रेम, विवाह, नैतिकता और विश्वासघात के विषय

लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास, विशेषकर “अन्ना करेनिना”, प्रेम, विवाह, नैतिकता और विश्वासघात जैसे शाश्वत मानवीय विषयों का गहन और सूक्ष्म अन्वेषण करते हैं। टॉल्स्टॉय इन विषयों को अपने पात्रों के जटिल संबंधों और उनके नैतिक संघर्षों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठक मानवीय भावनाओं और सामाजिक मानदंडों के बीच के तनाव को समझ पाते हैं।

1. प्रेम (Love):

टॉल्स्टॉय प्रेम के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं:

- जुनूनी/रोमांटिक प्रेम (Passionate/Romantic Love): अन्ना और व्रोन्स्की के बीच का प्रेम एक तीव्र, सर्व-उपभोक्ता जुनून है। यह शारीरिक आकर्षण और गहरी भावनात्मक जुड़ाव से चिह्नित है। टॉल्स्टॉय दिखाते हैं कि इस तरह का प्रेम कितना शक्तिशाली और सम्मोहित करने वाला हो सकता है, लेकिन यह कितना विनाशकारी भी हो सकता है जब यह सामाजिक सीमाओं और नैतिक दायित्वों को तोड़ता है। अन्ना के लिए यह प्रेम उसकी नियति को आकार देता है, लेकिन अंततः उसे तबाह कर देता है।

- शांत और स्थिर प्रेम (Calm and Stable Love): लेविन और किट्टी के बीच का प्रेम एक अलग तरह का है। यह तुरंत जुनून से शुरू नहीं होता, बल्कि आपसी सम्मान, समझ और साझा मूल्यों पर आधारित होता है। यह प्रेम धीरे-धीरे विकसित होता है और विवाह तथा पारिवारिक जीवन की नींव बनता है। टॉल्स्टॉय इस तरह के प्रेम को वास्तविक खुशी और संतुष्टि का स्रोत मानते हैं, जो कि बाहरी चकाचौंध से परे है।

- पारिवारिक प्रेम (Familial Love): उपन्यास में बच्चों के प्रति माता-पिता का प्रेम भी एक महत्वपूर्ण विषय है। अन्ना का अपने बेटे सेर्गेई के प्रति प्रेम उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उससे अलगाव उसकी त्रासदी को और गहरा करता है। डॉली और लेविन के बच्चों के प्रति उनका प्रेम पारिवारिक बंधन और घरेलू खुशी के महत्व को उजागर करता है।

2. विवाह (Marriage):

विवाह को टॉल्स्टॉय दो प्रमुख रूपों में चित्रित करते हैं:

- सामाजिक/सुविधा का विवाह (Social/Convenience Marriage): अन्ना और करेनिन का विवाह इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यह प्रेम पर आधारित नहीं है, बल्कि सामाजिक स्थिति, सम्मान और कर्तव्य पर आधारित है। करेनिन एक अच्छा व्यक्ति है जो अपने कर्तव्य को निभाता है, लेकिन भावनात्मक रूप से वह अन्ना से दूर है। टॉल्स्टॉय दिखाते हैं कि ऐसे विवाह, भले ही वे समाज में स्वीकृत हों, अंदर से खोखले और दमघोंटू हो सकते हैं, जिससे भागीदारों में असंतोष पैदा होता है।

- प्रेम और सम्मान पर आधारित विवाह (Marriage Based on Love and Respect): लेविन और किट्टी का विवाह आदर्श विवाह का टॉल्स्टॉय का दृष्टिकोण है। यह आपसी प्रेम, विश्वास और सम्मान पर आधारित है। इसमें संघर्ष और गलतफहमियाँ भी होती हैं, लेकिन वे ईमानदारी और समझ के साथ उनका सामना करते हैं। यह विवाह उन्हें खुशी, स्थिरता और अर्थ प्रदान करता है।

3. नैतिकता (Morality):

नैतिकता का प्रश्न उपन्यास में केंद्रीय है, खासकर अन्ना की कहानी के इर्द-गिर्द:

- सामाजिक नैतिकता बनाम व्यक्तिगत नैतिकता: टॉल्स्टॉय उस समय के रूसी समाज की नैतिक संकीर्णता और पाखंड को उजागर करते हैं। समाज अन्ना को उसके संबंध के लिए नैतिक रूप से दोषी ठहराता है और उसे बहिष्कृत करता है, जबकि व्रोन्स्की जैसे पुरुष को समान रूप से दंडित नहीं किया जाता। यह उस समय के दोहरे मापदंडों और सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार और वास्तविक नैतिक शुद्धता के बीच के अंतर को दर्शाता है।

- ईमानदारी और कर्तव्य: लेविन का चरित्र व्यक्तिगत ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति टॉल्स्टॉय के विचारों का प्रतीक है। वह समाज के दिखावे और छल से दूर रहना चाहता है और एक सच्चा और नैतिक जीवन जीना चाहता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो।

- पश्चाताप और क्षमा: उपन्यास पश्चाताप और क्षमा की अवधारणाओं को भी छूता है। करेनिन की अन्ना को माफ करने की क्षमता, भले ही वह उसे तलाक न दे, उसकी नैतिक श्रेष्ठता को दर्शाती है। हालांकि, अन्ना के लिए, समाज से माफी या आत्म-क्षमा प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता है।

4. विश्वासघात (Betrayal):

विश्वासघात उपन्यास का एक शक्तिशाली और दुखद विषय है:

- वैवाहिक विश्वासघात: अन्ना का अपने पति करेनिन के साथ विश्वासघात कहानी का मुख्य आधार है। यह केवल एक शारीरिक विश्वासघात नहीं है, बल्कि भावनात्मक विश्वासघात भी है जो उसके परिवार और सामाजिक स्थिति को नष्ट कर देता है।

- आत्म-विश्वासघात: अन्ना अपने स्वयं के मूल्यों और अपने बेटे के प्रति अपने दायित्वों का भी एक तरह से विश्वासघात करती है जब वह जुनून के आगे झुक जाती है। उसके जुनून की खोज उसे एक ऐसी स्थिति में धकेल देती है जहाँ वह अपने स्वयं के सिद्धांतों और खुशियों को खो देती है।

- सामाजिक विश्वासघात: समाज अन्ना को बहिष्कृत करके उसके साथ विश्वासघात करता है। वे उसे दूसरा मौका देने या उसे समझने के बजाय उसे अकेला छोड़ देते हैं, जिससे उसकी त्रासदी और बढ़ जाती है। व्रोन्स्की भी एक तरह से अन्ना के साथ विश्वासघात करता है, क्योंकि वह उसकी सामाजिक पीड़ा को पूरी तरह से समझ या साझा नहीं कर पाता।

“अन्ना करेनिना” केवल प्रेम और विश्वासघात की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवीय भावनाओं की जटिलताओं, सामाजिक मानदंडों की कठोरता और व्यक्तिगत विकल्पों के नैतिक परिणामों का एक गहन विश्लेषण है। टॉल्स्टॉय इन विषयों के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे मानव हृदय की इच्छाएँ सामाजिक ढांचे से टकरा सकती हैं, जिससे खुशी और विनाश दोनों हो सकते हैं।

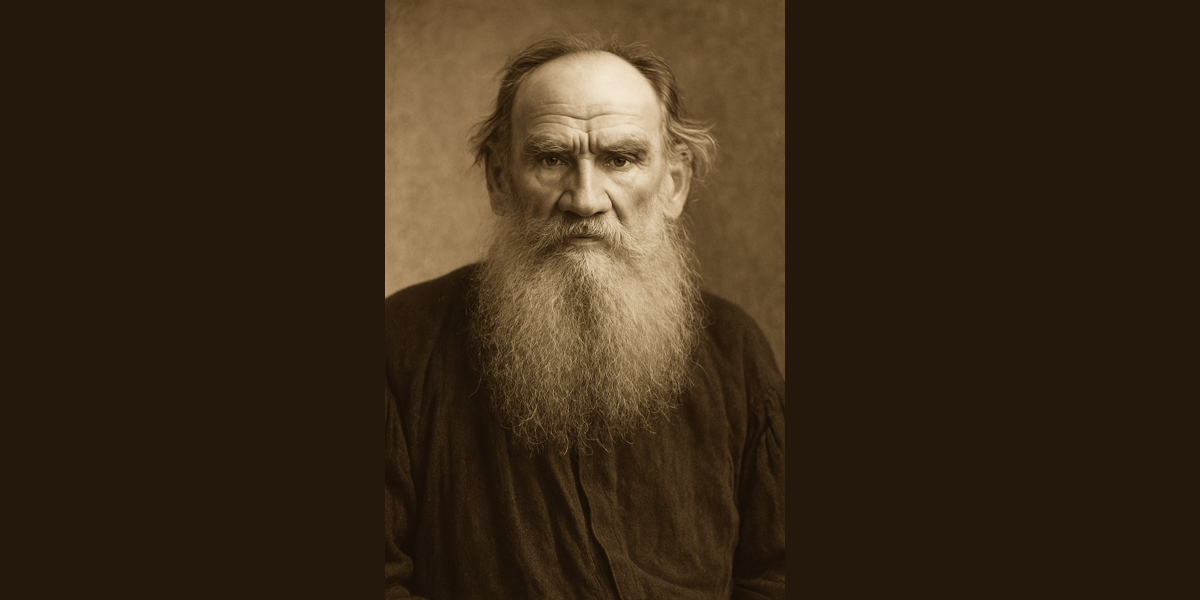

टॉल्स्टॉय का मध्य जीवन संकट (Mid-Life Crisis)

लियो टॉल्स्टॉय ने अपने जीवन के मध्य भाग में एक गहरा और परिवर्तनकारी मध्य जीवन संकट का अनुभव किया, जिसे अक्सर उनका “आध्यात्मिक रूपांतरण” या “नैतिक जागरण” कहा जाता है। यह संकट 1870 के दशक के उत्तरार्ध में, जब वे अपनी सबसे प्रसिद्ध कृतियों “युद्ध और शांति” (War and Peace) और “अन्ना करेनिना” (Anna Karenina) को लिख चुके थे और साहित्यिक सफलता के शिखर पर थे, तब आया।

बाहरी रूप से, टॉल्स्टॉय के पास सब कुछ था – एक सफल साहित्यिक करियर, धन, एक बड़ा और प्यार करने वाला परिवार, और एक विशाल एस्टेट। फिर भी, वे भीतर से एक गहरी बेचैनी और असंतोष का अनुभव कर रहे थे।

संकट के कारण और लक्षण:

- जीवन के अर्थ की खोज: अपनी साहित्यिक ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद, टॉल्स्टॉय को जीवन के अंतिम अर्थ और उद्देश्य को लेकर गहरा खालीपन महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उनका जीवन, उनकी कला और उनकी उपलब्धियाँ सब व्यर्थ हैं यदि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं रहता। यह उन्हें अस्तित्वगत प्रश्नों से जूझने पर मजबूर कर रहा था: मैं यहाँ क्यों हूँ? जीवन का क्या अर्थ है? मृत्यु के बाद क्या होता है?

- मृत्यु का भय: मृत्यु का विचार उनके लिए एक दुर्जेय और भयावह वास्तविकता बन गया था। उन्हें यह विचार परेशान कर रहा था कि वे और उनके प्रियजन एक दिन अस्तित्वहीन हो जाएंगे, और उनकी सभी उपलब्धियां और खुशियाँ निरर्थक हो जाएंगी।

- उच्च वर्ग के जीवन से मोहभंग: उन्होंने अपने स्वयं के कुलीन वर्ग के जीवन को खोखला, पाखंडी और अनैतिक पाया। उन्हें लगा कि उनके वर्ग के लोग सतही सुख-सुविधाओं और दिखावे में लिप्त हैं, जबकि वास्तविक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य अनुपस्थित हैं।

- धर्म और विश्वास पर संदेह: टॉल्स्टॉय बचपन में रूसी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने इसके औपचारिक अनुष्ठानों और हठधर्मिता पर संदेह करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि चर्च की शिक्षाएँ गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा के बजाय शक्ति और धन पर केंद्रित हैं।

- ज्ञान का बोझ: उन्होंने अपनी अत्यधिक बुद्धि और ज्ञान को भी एक बोझ के रूप में देखना शुरू कर दिया, क्योंकि यह उन्हें जीवन के मौलिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा था। वे उन साधारण किसानों की तुलना में खुद को कम खुश और संतुष्ट महसूस करते थे जो बिना ज्यादा सोचे-समझे अपने जीवन को जीते थे।

- आत्महत्या के विचार: यह संकट इतना गहरा था कि टॉल्स्टॉय ने अपनी आत्मकथात्मक कृति “एक कबूलनामा” (A Confession) में स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के विचारों का अनुभव किया था, और उन्होंने खुद को फांसी लगाने से रोकने के लिए अपने कमरे से एक रस्सी भी हटा दी थी।

संकट का समाधान और परिणाम:

इस गहरे संकट से निकलने के लिए टॉल्स्टॉय ने कई रास्ते तलाशे:

- धर्म का अध्ययन: उन्होंने विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया, जिसमें ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म शामिल थे। उन्होंने बाइबिल का स्वयं अनुवाद करने का भी प्रयास किया ताकि वे उसके मूल संदेश को समझ सकें।

- साधारण लोगों के जीवन का अवलोकन: उन्होंने साधारण रूसी किसानों के जीवन को करीब से देखा और उनसे प्रेरणा ली। उन्हें लगा कि ये लोग, अपने सभी कष्टों के बावजूद, जीवन के प्रति एक सरल विश्वास और स्वीकृति रखते हैं जो कुलीन वर्ग में अनुपस्थित था।

- ईसाई धर्म की अपनी व्याख्या: टॉल्स्टॉय ने अंततः ईसाई धर्म की एक अनूठी, व्यक्तिगत व्याख्या विकसित की। उन्होंने चर्च के हठधर्मिता, चमत्कार और संस्कारों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन यीशु के नैतिक उपदेशों पर जोर दिया, विशेष रूप से “बुराई का प्रतिरोध न करना” (non-resistance to evil) और प्रेम, सादगी तथा विनम्रता के सिद्धांतों पर।

- जीवनशैली में परिवर्तन: इस रूपांतरण के बाद, टॉल्स्टॉय ने अपनी जीवनशैली में नाटकीय बदलाव किए। उन्होंने एक सरल जीवन जीना शुरू किया, जिसमें शाकाहारी भोजन, हस्तशिल्प का काम, और शारीरिक श्रम शामिल था। उन्होंने अपनी संपत्ति और कॉपीराइट को त्यागने का भी प्रयास किया (जिसके कारण उनके परिवार के साथ काफी संघर्ष हुआ)।

- नए लेखन की दिशा: उनके लेखन की दिशा भी बदल गई। उन्होंने अब “कला कला के लिए” लिखने के बजाय ऐसे कार्यों का निर्माण करना शुरू किया जो नैतिक, धार्मिक और सामाजिक संदेश देते थे। “इवान इलिच की मौत” (The Death of Ivan Ilyich) और “पुनरुत्थान” (Resurrection) जैसे उनके बाद के उपन्यास और “राज्य और चर्च” (The Kingdom of God Is Within You) जैसे दार्शनिक निबंध इस अवधि की उपज थे।

टॉल्स्टॉय का मध्य जीवन संकट केवल एक व्यक्तिगत उथल-पुथल नहीं था, बल्कि यह उनके पूरे जीवन, उनके लेखन और उनके विश्व पर उनके प्रभाव को मौलिक रूप से बदल दिया। यह उनके दार्शनिक जागरण का बिंदु था जिसने उन्हें एक विश्व-प्रसिद्ध उपन्यासकार से एक नैतिक गुरु और सामाजिक सुधारक के रूप में परिवर्तित कर दिया।

धर्म, नैतिकता और सामाजिक न्याय पर लियो टॉल्स्टॉय के विचार

लियो टॉल्स्टॉय का मध्य जीवन संकट उनके धर्म, नैतिकता और सामाजिक न्याय पर विचारों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने न केवल इन विषयों पर चिंतन किया, बल्कि अपने जीवन और लेखन के माध्यम से उन्हें सक्रिय रूप से बढ़ावा भी दिया। उनके विचार अक्सर तत्कालीन रूसी रूढ़िवादी चर्च और स्थापित सामाजिक व्यवस्था के साथ सीधे टकराव में थे।

धर्म पर विचार:

टॉल्स्टॉय ने अपने धर्म पर गहन चिंतन किया और रूसी रूढ़िवादी चर्च के आधिकारिक सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। उनकी धार्मिक विचारधारा को अक्सर “टॉल्स्टॉयवाद” (Tolstoyism) कहा जाता है और इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- यीशु के मूल उपदेशों पर जोर: टॉल्स्टॉय ने चर्च के हठधर्मिता, संस्कारों, चमत्कारों और पादरियों की भूमिका को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि चर्च ने यीशु के सरल और मौलिक नैतिक उपदेशों को जटिल बना दिया है और शक्ति व धन के लिए उनका दुरुपयोग किया है। उन्होंने विशेष रूप से यीशु के “पहाड़ी उपदेश” (Sermon on the Mount) पर ध्यान केंद्रित किया।

- बुराई का प्रतिरोध न करना (Non-resistance to Evil): यह उनके धार्मिक दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत था। टॉल्स्टॉय का मानना था कि किसी भी प्रकार की हिंसा या बल का प्रतिरोध हिंसा के साथ नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि केवल प्रेम और क्षमा ही बुराई को हरा सकती है। यह विचार बाद में महात्मा गांधी जैसे अहिंसक नेताओं के लिए प्रेरणा बना।

- ईश्वर का राज्य भीतर है (The Kingdom of God Is Within You): उनका मानना था कि ईश्वर का राज्य बाहरी चर्चों या सरकारों में नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। सच्चा धार्मिक अनुभव आंतरिक नैतिकता, विवेक और प्रेम के माध्यम से प्राप्त होता है।

- सादगी और विनम्रता: टॉल्स्टॉय ने भौतिकवादी जीवनशैली को त्यागने और सादगी, परिश्रम तथा विनम्रता का जीवन जीने की वकालत की। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता धन, शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा के त्याग में निहित है।

- सभी धर्मों में सत्य: यद्यपि वे ईसाई धर्म से गहरे प्रभावित थे, टॉल्स्टॉय ने अन्य धर्मों, जैसे बौद्ध धर्म, इस्लाम और हिंदू धर्म के नैतिक सिद्धांतों में भी सच्चाई पाई। उन्होंने सभी महान धर्मों को एक समान सार्वभौमिक सत्य की अभिव्यक्ति के रूप में देखा।

नैतिकता पर विचार:

टॉल्स्टॉय की नैतिकता उनके धार्मिक विचारों से अविभाज्य थी। उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता दोनों पर जोर दिया:

- आत्म-सुधार और विवेक: उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को लगातार आत्म-निरीक्षण और आत्म-सुधार के माध्यम से अपने विवेक का पालन करना चाहिए। उन्होंने दिखावा और पाखंड को सबसे बड़ा नैतिक दोष माना।

- प्रेम और करुणा: टॉल्स्टॉय के लिए, प्रेम सभी नैतिक आचरण का आधार था। उन्होंने दूसरों के प्रति करुणा, क्षमा और निस्वार्थता के महत्व पर जोर दिया।

- शारीरिक श्रम का महत्व: उन्होंने शारीरिक श्रम को एक नैतिक कर्तव्य और आध्यात्मिक शुद्धि का साधन माना। उन्हें लगता था कि शारीरिक श्रम व्यक्ति को अहंकार और आलस्य से मुक्त करता है और उसे साधारण लोगों से जोड़ता है।

- व्यक्तिगत जिम्मेदारी: उन्होंने व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार माना और तर्क दिया कि समाज या परिस्थितियां किसी की अनैतिकता का बहाना नहीं बन सकतीं।

सामाजिक न्याय पर विचार:

टॉल्स्टॉय एक प्रखर सामाजिक आलोचक थे और उन्होंने अपने समय के रूसी समाज में व्याप्त अन्याय को दूर करने के लिए मुखर रूप से अपनी आवाज उठाई:

- संपत्ति का विरोध: उन्होंने निजी संपत्ति को अन्याय और सामाजिक असमानता का मूल कारण माना। उनका मानना था कि भूमि और धन का निजी स्वामित्व गरीबी और शोषण को बढ़ावा देता है।

- राज्य और सरकार का विरोध: टॉल्stॉy ने राज्य और सरकार को दमनकारी संस्थाओं के रूप में देखा जो हिंसा और शक्ति के माध्यम से लोगों पर शासन करती हैं। उन्होंने सरकारों द्वारा लगाए गए कानूनों और कराधान का भी विरोध किया। वे एक ऐसे अराजकतावादी समाज की कल्पना करते थे जहाँ लोग प्रेम और नैतिक विवेक के सिद्धांतों के आधार पर स्वैच्छिक रूप से सह-अस्तित्व में रहें।

- सैन्यवाद और युद्ध का विरोध: उनके सैन्य अनुभवों ने उन्हें युद्ध का कट्टर विरोधी बना दिया था। उन्होंने सैन्यवाद को राज्य का एक दमनकारी हथियार और मानवीय जीवन का विनाशक माना। उनके लिए, युद्ध “बुराई का प्रतिरोध न करने” के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन था।

- गरीबी और असमानता का उन्मूलन: टॉल्स्टॉय ने गरीबी को एक नैतिक बुराई माना और अमीर वर्गों को अपनी संपत्ति का त्याग करने और गरीबों के साथ साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने शिक्षा और साक्षरता के माध्यम से किसानों के उत्थान का भी समर्थन किया। उन्होंने अपने एस्टेट पर किसानों के लिए स्कूल भी खोले।

लियो टॉल्स्टॉय के धर्म, नैतिकता और सामाजिक न्याय पर विचार आपस में गुंथे हुए थे। उन्होंने एक ऐसे जीवन की वकालत की जो आंतरिक पवित्रता, प्रेम, सादगी और अहिंसा पर आधारित हो, और उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ समानता और न्याय प्रबल हो, बिना किसी राज्य के जबरदस्ती के। उनके ये विचार उन्हें न केवल एक महान लेखक, बल्कि एक प्रभावशाली नैतिक और सामाजिक विचारक भी बनाते हैं।

ईसाई धर्म की उनकी अपनी व्याख्या और उसका प्रभाव

लियो टॉल्स्टॉय का मध्य जीवन संकट उनके लिए एक गहन आध्यात्मिक यात्रा थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने ईसाई धर्म की अपनी मौलिक और क्रांतिकारी व्याख्या विकसित की। यह व्याख्या रूसी रूढ़िवादी चर्च की स्थापित शिक्षाओं से पूरी तरह अलग थी और इसने उनके शेष जीवन, उनके लेखन और विश्व पर उनके प्रभाव को मौलिक रूप से आकार दिया।

टॉल्स्टॉय की ईसाई धर्म की व्याख्या:

टॉल्स्टॉय ने पारंपरिक चर्च के सिद्धांतों, अनुष्ठानों और पदानुक्रम को अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि सदियों से चर्च ने यीशु मसीह के मूल संदेश को विकृत कर दिया है और इसे सत्ता, धन और अनुष्ठानिक जटिलताओं के साथ दूषित कर दिया है। उन्होंने अपने स्वयं के बाइबिल के अध्ययन और तर्क के माध्यम से निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों पर जोर दिया:

- “बुराई का प्रतिरोध न करना” (Non-resistance to Evil): यह टॉल्स्टॉय के दर्शन का केंद्रीय स्तंभ था। उन्होंने यीशु के “पहाड़ी उपदेश” (Sermon on the Mount) की शाब्दिक व्याख्या की, विशेष रूप से “जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसके लिए दूसरा भी फेर दो” (Matthew 5:39)। उनका मानना था कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा, बल, या प्रतिशोध का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि हिंसा केवल और हिंसा को जन्म देती है, और केवल प्रेम और क्षमा ही बुराई को हरा सकती है। यह सिद्धांत उन्हें शाकाहार, शराब और तंबाकू से परहेज करने के लिए भी प्रेरित करता था, क्योंकि वे मानते थे कि ये भी जीवन के प्रति हिंसा का एक रूप हैं।

- ईश्वर का राज्य भीतर है (The Kingdom of God Is Within You): टॉल्स्टॉय का मानना था कि ईश्वर का राज्य कोई बाहरी संस्था (जैसे चर्च या सरकार) नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के विवेक और प्रेम में निवास करता है। सच्चा ईसाई धर्म बाहरी अनुष्ठानों या चमत्कारों पर आधारित नहीं है, बल्कि आंतरिक नैतिक पवित्रता और ईश्वर के प्रेम का पालन करने पर आधारित है।

- सार्वभौमिक प्रेम (Universal Love): टॉल्stॉy ने यीशु के सभी लोगों के लिए, यहाँ तक कि दुश्मनों के लिए भी, प्रेम के उपदेश पर जोर दिया। उनका मानना था कि यह प्रेम ही सभी नैतिक आचरण का आधार है।

- सादगी, विनम्रता और शारीरिक श्रम: उन्होंने भौतिकवादी जीवनशैली को त्यागने और एक साधारण, विनम्र जीवन जीने की वकालत की, जो शारीरिक श्रम और किसानों के साथ जुड़ाव पर आधारित हो। उन्होंने स्वयं भी अपनी जीवनशैली को सरल बनाया और अपनी संपत्ति त्यागने का प्रयास किया। उनका मानना था कि धन और सामाजिक स्थिति सच्चे ईसाई सिद्धांतों से विचलित करते हैं।

- राज्य और चर्च की अस्वीकृति: टॉल्स्टॉय ने राज्य (सरकार) और चर्च दोनों को दमनकारी संस्थाओं के रूप में देखा जो लोगों को नियंत्रित करने और शोषण करने के लिए हिंसा और झूठे सिद्धांतों का उपयोग करती हैं। उन्होंने सरकारों द्वारा युद्ध, सेना और निजी संपत्ति के समर्थन की कड़ी आलोचना की।

टॉल्स्टॉय की व्याख्या का प्रभाव:

टॉल्स्टॉय की ईसाई धर्म की व्याख्या का उनके जीवन, उनके समकालीनों और भविष्य के आंदोलनों पर गहरा प्रभाव पड़ा:

- रूसी रूढ़िवादी चर्च से बहिष्करण: उनके विचारों ने रूसी रूढ़िवादी चर्च के साथ सीधा टकराव पैदा किया, जिसने अंततः 1901 में उन्हें बहिष्कृत (excommunicated) कर दिया। चर्च ने उनके विचारों को विधर्मी और समाज के लिए खतरनाक माना।

- लेखन में परिवर्तन: उनके बाद के सभी लेखन उनके नए धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों से प्रेरित थे। उन्होंने “एक कबूलनामा” (A Confession) जैसे दार्शनिक ग्रंथ लिखे, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन किया, और “इवान इलिच की मौत” (The Death of Ivan Ilyich) और “पुनरुत्थान” (Resurrection) जैसे उपन्यास लिखे जो नैतिक और धार्मिक विषयों पर केंद्रित थे। उनके लेखन का उद्देश्य अब मनोरंजन करना नहीं, बल्कि पाठकों को नैतिक रूप से जगाना था।

- टॉल्स्टॉयवाद आंदोलन: उनके विचारों ने अनुयायियों का एक समूह बनाया, जिन्हें “टॉल्स्टॉयवादी” कहा जाता था। ये लोग उनके सिद्धांतों, जैसे अहिंसा, सादगी, शाकाहार और शारीरिक श्रम का अभ्यास करते थे। उन्होंने रूस और विदेशों में छोटी-छोटी कम्यून (समुदाय) स्थापित किए।

- महात्मा गांधी पर प्रभाव: टॉल्स्टॉय का “बुराई का प्रतिरोध न करना” का सिद्धांत महात्मा गांधी पर अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। गांधी ने टॉल्स्टॉय के विचारों का गहन अध्ययन किया और उनके साथ पत्राचार भी किया। गांधी के “सत्याग्रह” (सत्य बल) के दर्शन और उनके अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा टॉल्स्टॉय के दर्शन से प्रेरित था, जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक “हिंद स्वराज” में स्वीकार किया है।

- अन्य अहिंसक आंदोलनों पर प्रभाव: टॉल्स्टॉय के विचारों ने 20वीं सदी के अन्य अहिंसक आंदोलनों और विचारकों को भी प्रभावित किया, जिनमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर (Martin Luther King Jr.) और दार्शनिक लुडविग विटगेनस्टीन (Ludwig Wittgenstein) शामिल हैं।

- व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन: टॉल्स्टॉय ने अपने सिद्धांतों के अनुरूप अपनी जीवनशैली को मौलिक रूप से बदल दिया। उन्होंने साधारण कपड़े पहने, शारीरिक श्रम किया, अपनी संपत्ति त्यागने का प्रयास किया (जिसके कारण उनके परिवार के साथ संघर्ष हुआ), और आम लोगों के बीच रहे।

टॉल्स्टॉय की ईसाई धर्म की व्याख्या ने उन्हें एक विद्रोही धार्मिक विचारक, एक कट्टरपंथी नैतिकवादी और एक शक्तिशाली सामाजिक आलोचक के रूप में स्थापित किया। इसने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बदल दिया, बल्कि दुनिया भर में अहिंसक प्रतिरोध और सामाजिक न्याय के आंदोलनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी प्रदान की।

कला के उद्देश्य और महत्व पर लियो टॉल्स्टॉय के निबंध

लियो टॉल्स्टॉय ने अपने मध्य जीवन संकट के बाद, अपने कला संबंधी विचारों में भी एक बड़ा बदलाव अनुभव किया। उन्होंने अपनी कृति “कला क्या है?” (What Is Art?) (1898) में अपने विचारों को सबसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, जो उनके पहले के साहित्यिक कार्यों के विपरीत, कला के उद्देश्य और महत्व पर एक कट्टरपंथी और नैतिक दृष्टिकोण पेश करता है।

इस निबंध में, टॉल्स्टॉय ने तत्कालीन कला जगत में प्रचलित धारणाओं को चुनौती दी और कला को एक नए नैतिक और आध्यात्मिक लेंस से देखा।

कला के उद्देश्य पर टॉल्स्टॉय का मौलिक दृष्टिकोण:

टॉल्स्टॉय ने उस समय की प्रचलित “कला कला के लिए” (Art for Art’s Sake) की अवधारणा को दृढ़ता से खारिज कर दिया, जिसमें कला को केवल सौंदर्य या मनोरंजन के लिए बनाया जाता था। उनके अनुसार, कला का प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजन या सौंदर्यशास्त्र नहीं है, बल्कि संचार है, विशेष रूप से भावनात्मक और नैतिक संचार।

उनके विचार में, सच्ची कला वह है जो एक भावना को कलाकार से श्रोता या दर्शक तक सफलतापूर्वक पहुँचाती है, जिससे दोनों के बीच एक भावनात्मक संबंध स्थापित होता है। यदि कोई भावना सफलतापूर्वक प्रेषित होती है, तो वह कला है, भले ही वह भावना कितनी भी सरल क्यों न हो।

कला के महत्व पर उनके विचार:

टॉल्स्टॉय ने कला के महत्व को तीन प्रमुख कसौटियों पर आंका:

- संक्रामक शक्ति (Infectiousness):

- टॉल्स्टॉय का मानना था कि सच्ची कला “संक्रामक” होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कलाकृति देखने या सुनने पर, श्रोता या दर्शक को वही भावना महसूस होनी चाहिए जो कलाकार ने रचना करते समय अनुभव की थी।

- यह संक्रामक शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि भावना कितनी विशिष्ट है, कितनी स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है, और कितनी ईमानदारी से कलाकार द्वारा अनुभव की गई है। यदि कला लोगों को एकजुट करती है और उन्हें एक सामान्य मानवीय भावना का अनुभव कराती है, तो वह सफल है।

- नैतिक और धार्मिक उद्देश्य (Moral and Religious Purpose):

- टॉल्स्टॉय के लिए, कला का एक नैतिक और धार्मिक उद्देश्य होना चाहिए। उनका तर्क था कि कला का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन भावनाओं को संप्रेषित करना है जो “मानवता की उच्चतम धार्मिक चेतना” से उत्पन्न होती हैं।

- इसका मतलब यह नहीं था कि कला को उपदेशात्मक होना चाहिए, बल्कि यह कि उसे उन भावनाओं को प्रेरित करना चाहिए जो लोगों को नैतिक रूप से बेहतर बनाती हैं, जैसे कि प्रेम, भाईचारा, करुणा और ईश्वर के प्रति सम्मान।

- उन्होंने उस कला की आलोचना की जो केवल धनी और शिक्षित अभिजात वर्ग की भावनाओं को दर्शाती थी, जैसे कि उदासी, ऊब या कामुकता, और जिसे उन्होंने “नकली कला” या “बदलाव की कला” कहा। उनके लिए, सच्ची कला सभी लोगों के लिए सुलभ होनी चाहिए और उन्हें एकजुट करनी चाहिए, न कि उन्हें विभाजित करना चाहिए।

- सार्वभौमिक पहुंच (Universal Accessibility):

- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची कला सार्वभौमिक होनी चाहिए, यानी यह सभी सामाजिक वर्गों के लोगों द्वारा समझी और महसूस की जानी चाहिए, न कि केवल एक छोटे से अभिजात वर्ग के लिए।

- टॉल्स्टॉय ने अपने समय की अधिकांश उच्च कला (ओपेरा, बैले, कुछ कविताएँ, आदि) को खारिज कर दिया क्योंकि वे मानते थे कि यह जनता के लिए समझ से बाहर थी और केवल संभ्रांत वर्ग के मनोरंजन के लिए बनाई गई थी। उन्होंने साधारण लोक कला, गीतों और कहानियों को अधिक “वास्तविक” कला माना क्योंकि वे सार्वभौमिक भावनाएँ व्यक्त करते थे।

आलोचना और परिणाम:

“कला क्या है?” ने कला और साहित्य जगत में काफी विवाद पैदा किया। कई लोगों ने उनके विचारों को बहुत कठोर, संकीर्ण और कला के सौंदर्यवादी मूल्य को कम आंकने वाला माना। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उनके अपने कई प्रसिद्ध उपन्यास, जैसे “युद्ध और शांति”, उनके अपने कला के नए मानदंडों पर खरे नहीं उतरते।

प्रभाव:

- टॉल्स्टॉय के विचारों ने कला के सामाजिक और नैतिक कार्य पर बहस को गहरा किया।

- उन्होंने उन कलाकारों और विचारकों को प्रभावित किया जिन्होंने कला को सामाजिक परिवर्तन और आध्यात्मिक उत्थान के साधन के रूप में देखा।

- उनके निबंध ने इस विचार को मजबूत किया कि कला को आम लोगों के जीवन से जुड़ना चाहिए और उन्हें नैतिक रूप से प्रेरित करना चाहिए।

लियो टॉल्स्टॉय के लिए, कला केवल सौंदर्य या मनोरंजन का स्रोत नहीं थी, बल्कि मानव अनुभव को संप्रेषित करने, लोगों को भावनात्मक रूप से एकजुट करने और उन्हें नैतिक रूप से उच्चतर बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम थी। उनका मानना था कि कला का सच्चा मूल्य उसके नैतिक प्रभाव और उसकी सार्वभौमिक पहुंच में निहित है, न कि उसकी सुंदरता या जटिलता में।

युद्ध, राज्य और निजी संपत्ति के प्रति लियो टॉल्स्टॉय के अस्वीकृत विचार

लियो टॉल्स्टॉय के मध्य जीवन संकट और उनके गहन आध्यात्मिक रूपांतरण ने उन्हें युद्ध, राज्य (सरकार) और निजी संपत्ति जैसी स्थापित सामाजिक संस्थाओं के प्रति एक कट्टरपंथी और अस्वीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनके ये विचार उनके ईसाई धर्म की अपनी व्याख्या, विशेष रूप से “बुराई का प्रतिरोध न करना” के सिद्धांत से सीधे तौर पर उपजे थे।

1. युद्ध के प्रति अस्वीकृति:

टॉल्स्टॉय युद्ध के सबसे मुखर और कट्टर आलोचकों में से एक थे। उनके सैन्य अनुभवों ने उन्हें युद्ध की भयावहता और निरर्थकता से परिचित कराया था, और उनके दार्शनिक विकास ने उन्हें इसे नैतिक रूप से अस्वीकार्य मानने पर मजबूर किया।

- हिंसा का पूर्ण विरोध: टॉल्स्टॉय का मानना था कि युद्ध हिंसा का चरम रूप है, और चूंकि उन्होंने सभी प्रकार की हिंसा का विरोध किया (बुराई का प्रतिरोध न करने के सिद्धांत के आधार पर), इसलिए युद्ध उनके लिए पूरी तरह से अनैतिक था।

- ईसाई सिद्धांतों का उल्लंघन: उनके अनुसार, युद्ध यीशु के प्रेम, क्षमा और शांति के मूल ईसाई उपदेशों का सीधा उल्लंघन था। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी सच्चा ईसाई युद्ध में भाग नहीं ले सकता।

- राज्य का उपकरण: उन्होंने युद्ध को राज्य का एक उपकरण माना, जिसका उपयोग लोगों को नियंत्रित करने, संसाधनों पर कब्जा करने और शक्ति का विस्तार करने के लिए किया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि सैनिक अक्सर गरीब और अनपढ़ लोग होते हैं जिन्हें शासकों के हितों के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है।

- भ्रम और पाखंड: टॉल्स्टॉय ने युद्ध के महिमामंडन और वीरता के मिथकों को एक भ्रम माना। उन्होंने “युद्ध और शांति” और “सेवस्तोपोल स्केच” जैसी अपनी कृतियों में युद्ध की क्रूर वास्तविकताओं को उजागर किया, जिसमें दिखाया गया कि यह कैसे मानवीय जीवन को नष्ट करता है और नैतिक मूल्यों को भ्रष्ट करता है।

2. राज्य (सरकार) के प्रति अस्वीकृति:

टॉल्स्टॉय एक प्रकार के ईसाई अराजकतावादी थे। उन्होंने राज्य को एक दमनकारी संस्था के रूप में देखा जो हिंसा और जबरदस्ती पर आधारित थी।

- हिंसा पर आधारित: टॉल्स्टॉय का मानना था कि राज्य का अस्तित्व हिंसा और बल के उपयोग पर निर्भर करता है (जैसे सेना, पुलिस, जेल)। चूंकि वे हिंसा के पूर्ण विरोधी थे, इसलिए उन्होंने राज्य की वैधता को ही अस्वीकार कर दिया।

- लोगों का शोषण: उन्होंने तर्क दिया कि राज्य लोगों का शोषण करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर, कानून और सैन्य सेवा जैसे साधनों का उपयोग करता है।

- नैतिकता का अभाव: उनके लिए, राज्य एक नैतिक इकाई नहीं था। यह व्यक्तिगत विवेक और प्रेम के सिद्धांतों के बजाय शक्ति और स्वार्थ पर आधारित था। उन्होंने सरकारों द्वारा युद्धों को बढ़ावा देने और लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करने की कड़ी आलोचना की।

- “ईश्वर का राज्य भीतर है” का सिद्धांत: टॉल्स्टॉय का मानना था कि यदि लोग वास्तव में यीशु के प्रेम के उपदेशों का पालन करते हैं, तो उन्हें किसी बाहरी सरकार की आवश्यकता नहीं होगी। ईश्वर का राज्य प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है, और यदि लोग अपने विवेक और प्रेम का पालन करते हैं, तो वे सद्भाव में रहेंगे।

3. निजी संपत्ति के प्रति अस्वीकृति:

टॉल्स्टॉय ने निजी संपत्ति को सामाजिक असमानता, गरीबी और अन्याय का मूल कारण माना।

- सामाजिक असमानता का स्रोत: उनका मानना था कि भूमि और धन का निजी स्वामित्व कुछ लोगों को अत्यधिक धनी बनाता है जबकि अधिकांश लोग गरीब और शोषित रहते हैं। यह असमानता उनके नैतिक सिद्धांतों के विपरीत थी।

- शोषण का उपकरण: उन्होंने देखा कि कैसे निजी संपत्ति के मालिक अक्सर दूसरों के श्रम का शोषण करते हैं ताकि वे अपना धन बढ़ा सकें।

- ईसाई सिद्धांतों का उल्लंघन: टॉल्स्टॉय ने तर्क दिया कि निजी संपत्ति का संचय यीशु के उन उपदेशों का उल्लंघन करता है जिनमें गरीबों की मदद करने और अपनी संपत्ति दूसरों के साथ साझा करने की बात कही गई है।

- सरल जीवन की वकालत: उन्होंने स्वयं अपनी संपत्ति और कॉपीराइट को त्यागने का प्रयास किया (जिसके कारण उनके परिवार के साथ काफी संघर्ष हुआ)। उन्होंने एक साधारण, श्रम-आधारित जीवन जीने की वकालत की, जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक कुछ भी संचित न करे।

लियो टॉल्स्टॉय ने युद्ध, राज्य और निजी संपत्ति को ऐसी संस्थाओं के रूप में देखा जो हिंसा, शोषण और नैतिक भ्रष्टाचार पर आधारित थीं। उनके लिए, ये सभी चीजें मानवता को प्रेम, समानता और सच्ची खुशी के मार्ग से विचलित करती थीं। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ लोग प्रेम, विवेक और अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर स्वैच्छिक रूप से सह-अस्तित्व में रहें, बिना किसी बाहरी अधिकार या भौतिकवादी लालच के। उनके ये विचार उन्हें 20वीं सदी के कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रदूत बनाते हैं।

अहिंसा के सिद्धांत का विकास और उसका वैश्विक प्रभाव

लियो टॉल्स्टॉय के अहिंसा के सिद्धांत (Principle of Non-Violence) का विकास उनके आध्यात्मिक रूपांतरण और ईसाई धर्म की उनकी अपनी अनूठी व्याख्या से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत उनके जीवन, लेखन और विश्व के इतिहास पर उनके स्थायी प्रभावों में से एक बन गया।

अहिंसा के सिद्धांत का विकास:

टॉल्स्टॉय का अहिंसा का सिद्धांत मुख्य रूप से यीशु मसीह के “पहाड़ी उपदेश” (Sermon on the Mount) की उनकी शाब्दिक और कट्टरपंथी व्याख्या से उपजा था। उन्होंने विशेष रूप से यीशु के इस कथन पर ध्यान केंद्रित किया: “जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसके लिए दूसरा भी फेर दो; और जो कोई तुझ पर मुक़दमा करके तेरी कुरती लेना चाहे, उसे अपनी चद्दर भी ले लेने दे।” (मत्ती 5:39-40)।

इस उपदेश से टॉल्स्टॉय ने निष्कर्ष निकाला कि बुराई का प्रतिरोध बल या हिंसा से नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, हिंसा केवल और हिंसा को जन्म देती है, जिससे बुराई का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। सच्ची प्रतिक्रिया प्रेम, क्षमा और निष्क्रिय प्रतिरोध में निहित है। उन्होंने माना कि:

- किसी भी प्रकार की हिंसा अनैतिक है: इसमें शारीरिक हिंसा, युद्ध, दमनकारी कानून, और यहां तक कि जानवरों के प्रति हिंसा (जिसके कारण वे शाकाहारी बन गए) भी शामिल है।

- राज्य और चर्च हिंसक हैं: चूंकि राज्य बल और हिंसा (सेना, पुलिस, जेल) पर आधारित है, और चर्च अक्सर राज्य का समर्थन करता है, टॉल्स्टॉय ने इन दोनों संस्थाओं को नैतिक रूप से भ्रष्ट माना और उनकी निंदा की।

- सत्य और प्रेम ही वास्तविक शक्ति हैं: उनका मानना था कि बाहरी शक्ति या जबरदस्ती से नहीं, बल्कि आंतरिक नैतिक शक्ति, विवेक और प्रेम के माध्यम से ही सच्चा परिवर्तन आ सकता है।

टॉल्स्टॉय ने अपने निबंधों और धार्मिक कृतियों, विशेषकर “ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है” (The Kingdom of God Is Within You, 1894) में इस सिद्धांत को विस्तार से समझाया। उन्होंने तर्क दिया कि सच्चा ईसाई धर्म शक्ति और युद्ध को अस्वीकार करता है और व्यक्तिगत विवेक और अहिंसक प्रेम के मार्ग का अनुसरण करता है।

अहिंसा के सिद्धांत का वैश्विक प्रभाव:

टॉल्स्टॉय के अहिंसा के सिद्धांत का वैश्विक स्तर पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा, खासकर 20वीं सदी के महानतम नेताओं पर:

- महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव: लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी के बीच एक ऐतिहासिक पत्राचार (1909-1910) हुआ था। गांधी ने टॉल्स्टॉय के लेखन, विशेषकर “ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है” से अत्यधिक प्रेरणा ली थी। गांधी ने टॉल्स्टॉय को अपना गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना।

- गांधी के “सत्याग्रह” (सत्य बल या आत्म बल) के दर्शन का एक बड़ा हिस्सा टॉल्स्टॉय के अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित था। गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन में इस सिद्धांत को सफलतापूर्वक लागू किया।

- गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने आश्रम का नाम भी “टॉल्स्टॉय फार्म” रखा था, जो टॉल्स्टॉय के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है।

- गांधी ने टॉल्स्टॉय के विचार को और विकसित किया, यह मानते हुए कि अहिंसा का अर्थ केवल निष्क्रियता नहीं, बल्कि बुराई के खिलाफ सक्रिय, लेकिन प्रेमपूर्ण प्रतिरोध है।

- मार्टिन लूथर किंग जूनियर पर प्रभाव: गांधी के माध्यम से, टॉल्स्टॉय के अहिंसा के सिद्धांत ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर (Martin Luther King Jr.) को प्रभावित किया। किंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध की रणनीति अपनाई, जो गांधी के सत्याग्रह से प्रेरित थी, और इस प्रकार परोक्ष रूप से टॉल्स्टॉय के विचारों से भी।

- अन्य शांतिवादी और सामाजिक आंदोलन: टॉल्स्टॉय के विचारों ने दुनिया भर में कई अन्य शांतिवादी, अराजकतावादी और सामाजिक न्याय आंदोलनों को प्रेरित किया। उनके दर्शन ने सैन्य सेवा के विरोध, युद्ध-विरोधी प्रदर्शनों और मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष को बढ़ावा दिया।

- दार्शनिक और नैतिक चिंतन: टॉल्स्टॉय के अहिंसा के सिद्धांत ने दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों और नैतिक विचारकों के बीच अहिंसा की अवधारणा पर गहन चिंतन को बढ़ावा दिया। इसने आधुनिक नैतिकता और राजनीतिक दर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया।

- व्यक्तिगत जीवनशैली में बदलाव: टॉल्स्टॉय के अनुयायियों (टॉल्स्टॉयवादी) ने उनके सिद्धांतों को अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू किया, जिसमें सादा जीवन जीना, शाकाहारी होना, और राज्य या चर्च के साथ संबंध तोड़ना शामिल था।

लियो टॉल्स्टॉय का अहिंसा का सिद्धांत केवल एक दार्शनिक विचार नहीं था, बल्कि एक व्यवहारिक जीवन शैली और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण था। उनके कट्टरपंथी ईसाई विचारों ने उन्हें हिंसा के सभी रूपों को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, और इस सिद्धांत ने न केवल उनके अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अहिंसक आंदोलनों के लिए भी एक मौलिक प्रेरणा प्रदान की, जिससे उनका वैश्विक प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है।

उनका वैवाहिक जीवन और बच्चों के साथ संबंध

लियो टॉल्स्टॉय का वैवाहिक जीवन और बच्चों के साथ उनके संबंध उनके जीवन का एक जटिल और अक्सर अशांत पहलू था, जो उनके सार्वजनिक छवि और दार्शनिक सिद्धांतों से काफी भिन्न था। उनकी पत्नी सोफिया एंड्रीवना बेर्स (Sofya Andreevna Bers) और उनके तेरह बच्चों के साथ उनके रिश्ते उनके उपन्यास “अन्ना करेनिना” में लेविन और किट्टी के आदर्शवादी चित्रण से कहीं अधिक जटिल थे।

वैवाहिक जीवन: सोफिया एंड्रीवना के साथ संबंध

टॉल्स्टॉय ने 1862 में सोफिया एंड्रीवना बेर्स से विवाह किया, जब वह 34 साल के थे और वह केवल 18 की थीं। यह उम्र का बड़ा अंतर उनके रिश्ते में आजीवन एक कारक रहा। सोफिया एक बुद्धिमान, सुशिक्षित और समर्पित महिला थीं, जिन्होंने अपने विवाह के शुरुआती वर्षों में टॉल्स्टॉय के लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:

- समर्पित साथी और सचिव: सोफिया ने टॉल्स्टॉय की पांडुलिपियों को बार-बार साफ-सुथरा लिखा, जिसमें “युद्ध और शांति” के सात हस्तलिखित मसौदे भी शामिल हैं। उनकी यह अथक मेहनत टॉल्स्टॉय के साहित्यिक आउटपुट के लिए महत्वपूर्ण थी। वह उनके कार्यों की पहली संपादक और आलोचक थीं।

- प्रारंभिक खुशी और प्यार: विवाह के शुरुआती वर्षों में, युगल को गहरा प्यार और खुशी मिली। यास्नाया पोलीना में एक बड़े परिवार को पालने और टॉल्स्टॉय के लेखन करियर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने में उन्हें संतुष्टि मिली। इस अवधि को उनके उपन्यास “अन्ना करेनिना” में लेविन और किट्टी के सुखद वैवाहिक जीवन में दर्शाया गया है।

- बढ़ते तनाव और संघर्ष: हालाँकि, 1870 के दशक के उत्तरार्ध में टॉल्स्टॉय के गहरे आध्यात्मिक रूपांतरण के बाद उनके वैवाहिक जीवन में गंभीर दरारें आने लगीं।

- दार्शनिक मतभेद: टॉल्स्टॉय ने भौतिकवादी जीवन, निजी संपत्ति और अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों को त्याग दिया। उन्होंने सरल कपड़े पहने, शारीरिक श्रम किया, और अपनी साहित्यिक कृतियों के कॉपीराइट का त्याग करने की इच्छा व्यक्त की। सोफिया, जो अपने बच्चों के भविष्य और परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए चिंतित थीं, उनके इन कट्टरपंथी विचारों से सहमत नहीं थीं। वह चाहती थीं कि उनके बच्चे एक कुलीन जीवनशैली जिएं और उन्हें लगा कि टॉल्स्टॉय का “ईसाई अराजकतावाद” परिवार को बर्बाद कर देगा।

- आर्थिक मुद्दे: कॉपीराइट के मुद्दे पर विवाद विशेष रूप से तीव्र था। टॉल्स्टॉय अपनी संपत्ति और रॉयल्टी को किसानों और गरीबों में बांटना चाहते थे, जबकि सोफिया ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि वह अपने तेरह बच्चों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती थीं।

- आंतरिक उथल-पुथल: टॉल्स्टॉय का आध्यात्मिक संघर्ष उन्हें अक्सर मूडी और आत्ममग्न बना देता था, जिससे सोफिया के लिए उनके साथ रहना मुश्किल हो जाता था। सोफिया को लगता था कि वह अपने पति को खो रही हैं, क्योंकि उनका ध्यान परिवार से हटकर व्यापक नैतिक और धार्मिक मुद्दों पर चला गया था।

- डायरी में संघर्ष: दोनों पति-पत्नी अपनी-अपनी डायरियां लिखते थे, जो उनके बढ़ते मतभेदों, शिकायतों और एक-दूसरे के प्रति निराशा से भरी थीं। इन डायरियों में उनके रिश्ते की जटिलता और दर्द का प्रमाण मिलता है।

बच्चों के साथ संबंध:

टॉल्स्टॉय और उनके बच्चों के बीच संबंध भी उनके धार्मिक विचारों से काफी प्रभावित थे, खासकर उनके बाद के जीवन में:

- बड़ा परिवार: टॉल्स्टॉय और सोफिया के तेरह बच्चे थे, जिनमें से दस वयस्कता तक जीवित रहे। टॉल्स्टॉय अपने बच्चों से प्यार करते थे और उनके शुरुआती वर्षों में उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहते थे। उन्होंने उनके लिए शिक्षा और नैतिक विकास को महत्व दिया।

- शैक्षिक दृष्टिकोण: टॉल्स्टॉय का शिक्षा पर अपना ही एक दर्शन था, जो पारंपरिक स्कूली शिक्षा के विपरीत था। उन्होंने यास्नाया पोलीना में किसानों के बच्चों के लिए एक प्रायोगिक स्कूल खोला, जहाँ वे मुक्त-शिक्षण और नैतिक विकास पर जोर देते थे। उन्होंने अपने कुछ बच्चों को भी इसी तरह से शिक्षित करने का प्रयास किया।

- दार्शनिक विभाजन: जैसे-जैसे टॉल्स्टॉय के धार्मिक और नैतिक विचार कट्टरपंथी होते गए, उनके और उनके कुछ बच्चों के बीच भी दार्शनिक विभाजन पैदा हो गया। कुछ बच्चे, जैसे उनके सबसे बड़े बेटे सर्गेई, अपने पिता के विचारों को साझा नहीं करते थे और उन्हें अव्यावहारिक मानते थे।

- अनुयायी और विरोधी: उनके कुछ बच्चे, जैसे उनकी बेटियाँ मारिया और अलेक्जेंड्रा, अपने पिता के दार्शनिक अनुयायी बन गए और उनके सिद्धांतों का समर्थन किया। अलेक्जेंड्रा ने विशेष रूप से अपने पिता के सचिव और विश्वासपात्र के रूप में सेवा की, जबकि सोफिया टॉल्स्टॉय के सिद्धांतों से असहमत थीं। यह पारिवारिक संघर्ष उनके अंतिम वर्षों में तीव्र हो गया था।

- पैतृक प्रेम बनाम सिद्धांत: टॉल्स्टॉय को अपने बच्चों से गहरा लगाव था, लेकिन उनके सिद्धांत कभी-कभी उनके पारिवारिक कर्तव्यों के साथ टकराते थे। उनकी संपत्ति और कॉपीराइट को त्यागने की इच्छा उनके बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बन गई थी, जिससे परिवार में बहुत दुख और संघर्ष हुआ।

लियो टॉल्स्टॉय का वैवाहिक जीवन और बच्चों के साथ उनके संबंध प्रारंभिक सुख और सहयोगात्मक साझेदारी से लेकर बाद के वर्षों में गहरे दार्शनिक और आर्थिक मतभेदों तक विकसित हुए। उनकी पत्नी सोफिया ने उनके साहित्यिक करियर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनके आध्यात्मिक परिवर्तन ने उनके रिश्ते में एक असहनीय तनाव पैदा कर दिया, जिससे उनके अंतिम दिन दुःख और निराशा में बीते। यह जटिलता टॉल्स्टॉय के स्वयं के मानवीय संघर्षों और उनके नैतिक सिद्धांतों को जीने के प्रयास को दर्शाती है।

यास्नाया पोलीना में उनके दैनिक जीवन की झलक

लियो टॉल्स्टॉय ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा, विशेषकर अपने आध्यात्मिक रूपांतरण के बाद, अपने पारिवारिक एस्टेट यास्नाया पोलीना (Yasnaya Polyana) में बिताया। यह स्थान उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि उनके दार्शनिक विचारों, लेखन और एक आदर्श जीवन जीने के उनके प्रयोगों का केंद्र बिंदु बन गया था। उनका दैनिक जीवन, विशेषकर उनके बाद के वर्षों में, उनके नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों को दर्शाता था।

यहाँ यास्नाया पोलीना में उनके दैनिक जीवन की कुछ झलकियाँ दी गई हैं:

- सुबह जल्दी उठना और शारीरिक श्रम: टॉल्स्टॉय अपने दिन की शुरुआत बहुत जल्दी, अक्सर सुबह 5 या 6 बजे, करते थे। उनके लिए शारीरिक श्रम बहुत महत्वपूर्ण था। वे अक्सर खेतों में किसानों के साथ काम करते थे, लकड़ियाँ काटते थे, हल चलाते थे, या अपने बगीचे में काम करते थे। उनका मानना था कि शारीरिक श्रम एक नैतिक कर्तव्य है और यह अहंकार को दूर करता है, साथ ही उन्हें साधारण लोगों से जोड़ता है।

- सरल वेशभूषा: एक कुलीन परिवार से होने के बावजूद, टॉल्स्टॉय ने अपनी महंगी यूरोपीय पोशाकों को त्याग दिया था। वे अक्सर एक साधारण किसान के शर्ट (जिसे “टॉल्स्टॉय शर्ट” के रूप में जाना जाता है) और पतलून पहनते थे। यह उनकी सादगी और आडंबरहीन जीवनशैली के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक था।

- लेखन और अध्ययन: शारीरिक श्रम के बाद, टॉल्स्टॉय अपने अध्ययन कक्ष में घंटों बिताते थे। वे लगातार लिखते, पढ़ते और चिंतन करते थे। उनकी विशाल लाइब्रेरी में 22,000 से अधिक पुस्तकें थीं। वे केवल साहित्य ही नहीं, बल्कि धर्मशास्त्र, दर्शन, इतिहास और सामाजिक विज्ञान पर भी पढ़ते थे। यह वह समय था जब उन्होंने अपने महान उपन्यास और दार्शनिक निबंध लिखे। उनकी पत्नी सोफिया अक्सर उनकी पांडुलिपियों को कॉपी करने और साफ-सुथरा लिखने में मदद करती थीं।

- शाकाहार: अपने अहिंसक सिद्धांतों के कारण, टॉल्स्टॉय एक सख्त शाकाहारी थे। उनके भोजन में अक्सर साधारण रूसी व्यंजन जैसे दलिया, रोटी, सब्जियां और फल शामिल होते थे, जो अक्सर उनके अपने एस्टेट में उगाए जाते थे।

- पारिवारिक जीवन और संघर्ष: हालांकि यास्नाया पोलीना उनका घर था और उनका एक बड़ा परिवार था, उनके बाद के वर्षों में उनका पारिवारिक जीवन हमेशा सामंजस्यपूर्ण नहीं रहा। जैसा कि हमने पहले देखा, उनकी पत्नी सोफिया और उनके कुछ बच्चों के साथ उनके दार्शनिक मतभेदों के कारण अक्सर तनाव रहता था। वे अपने सिद्धांतों और परिवार की जरूरतों के बीच संघर्ष करते रहते थे।

- किसान और शिक्षा: टॉल्स्टॉय ने यास्नाया पोलीना में किसानों के बच्चों के लिए एक मुक्त विद्यालय भी खोला था। वे स्वयं इसमें पढ़ाते थे और एक लोकतांत्रिक और रचनात्मक शिक्षण पद्धति में विश्वास करते थे। उन्होंने किसानों के साथ बातचीत करने, उनकी समस्याओं को सुनने और उनकी मदद करने में काफी समय बिताया। यह उनकी सामाजिक न्याय की भावना और साधारण लोगों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता था।

- मेहमानों का स्वागत: यास्नाया पोलीना साहित्यिक हस्तियों, दार्शनिकों, पत्रकारों और टॉल्स्टॉय के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। उनके पास लगातार आगंतुक आते रहते थे जो उनसे चर्चा करने, सलाह लेने या बस उनके साथ रहने के लिए आते थे। इन चर्चाओं में अक्सर धर्म, नैतिकता, सामाजिक सुधार और राजनीति जैसे गहन विषय शामिल होते थे।

- सुबह की सैर: यास्नाया पोलीना के शांत बगीचों, तालाबों और जंगलों में सुबह की लंबी सैर उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग थी। ये सैर उन्हें प्रकृति से जुड़ने, सोचने और अपने विचारों को व्यवस्थित करने का अवसर देती थीं। उपन्यास “युद्ध और शांति” में वर्णित कुछ गलियाँ और स्थान उनके इन्हीं सैर से प्रेरित थे।

- सरल अंतिम संस्कार की इच्छा: यास्नाया पोलीना ही वह स्थान भी है जहाँ टॉल्स्टॉय को दफनाया गया है। उनके निर्देशानुसार, उनकी कब्र एक साधारण, बिना किसी निशान या क्रॉस के, हरी-भरी टीले के रूप में है, जो उनकी सादगी और विनम्रता के सिद्धांतों का प्रतीक है।

यास्नाया पोलीना में टॉल्स्टॉय का दैनिक जीवन केवल एक महान लेखक के दिनचर्या से कहीं अधिक था। यह उनके नैतिक सिद्धांतों, आध्यात्मिक खोज और एक सच्चे ईसाई जीवन जीने के उनके आजीवन प्रयास का एक जीता-जागता प्रमाण था। यह उनके लिए एक व्यक्तिगत प्रयोगशाला थी जहाँ उन्होंने अपने आदर्शों को व्यवहार में लाने की कोशिश की, भले ही यह अक्सर उनके व्यक्तिगत जीवन में संघर्षों का कारण बना।

लियो टॉल्स्टॉय: परिवार और अनुयायियों के साथ संबंध

लियो टॉल्स्टॉय का अपने परिवार और अनुयायियों दोनों के साथ संबंध उनके जीवन का एक जटिल और अक्सर विरोधाभासी पहलू था। उनके गहन आध्यात्मिक और नैतिक रूपांतरण ने इन संबंधों को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे प्रेम और समर्थन के साथ-साथ गहरा संघर्ष और अलगाव भी पैदा हुआ।

परिवार के साथ संबंध:

टॉल्स्टॉय का अपने परिवार, विशेषकर अपनी पत्नी सोफिया एंड्रीवना और उनके तेरह बच्चों के साथ संबंध, उनके सिद्धांतों को जीने के उनके प्रयास से लगातार प्रभावित होता रहा।

- पत्नी सोफिया एंड्रीवना:

- प्रारंभिक सामंजस्य और सहयोग: विवाह के शुरुआती वर्षों में, सोफिया टॉल्स्टॉय की एक समर्पित साथी, सचिव और प्रबंधक थीं। उन्होंने “युद्ध और शांति” और “अन्ना करेनिना” जैसी उनकी महान कृतियों को लिखने में अथक परिश्रम किया, पांडुलिपियों को बार-बार साफ-सुथरा लिखा। इस अवधि में उनके बीच गहरा प्रेम और आपसी सम्मान था।

- बढ़ता संघर्ष और अलगाव: 1870 के दशक के उत्तरार्ध में टॉल्स्टॉय के आध्यात्मिक संकट के बाद संबंध बिगड़ गए। टॉल्स्टॉय ने सादगी, निजी संपत्ति के त्याग और अपने साहित्यिक कार्यों के कॉपीराइट को छोड़ने की वकालत की। सोफिया, जो अपने बच्चों के भविष्य और परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए चिंतित थीं, इन विचारों से सहमत नहीं थीं। उन्हें लगा कि टॉल्स्टॉय के कट्टरपंथी सिद्धांत परिवार को बर्बाद कर देंगे।

- आर्थिक और दार्शनिक मतभेद: कॉपीराइट और संपत्ति के मुद्दे पर तीव्र विवाद हुए। सोफिया चाहती थीं कि उनके बच्चों को एक कुलीन जीवनशैली मिले, जबकि टॉल्स्टॉय इसे अनैतिक मानते थे। यह संघर्ष उनके रिश्ते में एक कड़वाहट ले आया, जो उनकी निजी डायरियों में स्पष्ट रूप से दर्ज है। सोफिया को अक्सर लगता था कि टॉल्स्टॉय उनके और परिवार के प्रति उदासीन हो गए हैं, जबकि टॉल्स्टॉय को लगता था कि सोफिया उनके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन रही हैं।

- अंतिम पलायन: अपने जीवन के अंतिम दिनों में, इस आंतरिक संघर्ष से अभिभूत होकर, टॉल्स्टॉय ने अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर यास्नाया पोलीना से चले जाने का फैसला किया। यह उनके जीवन का एक दुखद अंत था, जो उनके सिद्धांतों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच के गहरे विरोधाभास को दर्शाता है।

- बच्चों के साथ संबंध:

- टॉल्स्टॉय के तेरह बच्चे थे, जिनमें से दस वयस्कता तक जीवित रहे। वे अपने बच्चों से प्यार करते थे और उनकी शिक्षा तथा नैतिक विकास में गहरी रुचि रखते थे।

- दार्शनिक विभाजन: कुछ बच्चे, जैसे उनके सबसे बड़े बेटे सर्गेई, अपने पिता के कट्टरपंथी विचारों को साझा नहीं करते थे और उन्हें अव्यावहारिक मानते थे। वे परिवार की पारंपरिक जीवनशैली और वित्तीय सुरक्षा को बनाए रखना चाहते थे।

- अनुयायी बच्चे: हालांकि, उनकी कुछ बेटियां, विशेष रूप से मारिया और अलेक्जेंड्रा, अपने पिता के विचारों की प्रबल समर्थक और अनुयायी बन गईं। अलेक्जेंड्रा उनके सचिव और सबसे करीबी विश्वासपात्र के रूप में काम करती थीं, और उनके अंतिम दिनों में उनके साथ थीं। यह विभाजन परिवार के भीतर भी तनाव का कारण बना।

- पैतृक प्रेम बनाम सिद्धांत: टॉल्स्टॉय को अपने बच्चों से गहरा भावनात्मक लगाव था, लेकिन उनके नैतिक और धार्मिक सिद्धांत कभी-कभी इस प्रेम पर हावी होते प्रतीत होते थे, खासकर जब वे संपत्ति के त्याग जैसे मुद्दों पर अड़े रहते थे, जिससे उनके बच्चों के भविष्य पर असर पड़ता था।

अनुयायियों के साथ संबंध:

टॉल्स्टॉय के आध्यात्मिक रूपांतरण के बाद, उन्होंने दुनिया भर से अनुयायियों को आकर्षित किया, जिन्हें “टॉल्स्टॉयवादी” (Tolstoyans) के नाम से जाना जाने लगा।

- आध्यात्मिक गुरु की भूमिका: टॉल्स्टॉय एक साहित्यिक दिग्गज से बढ़कर एक नैतिक और आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। लोग दूर-दूर से यास्नाया पोलीना आते थे ताकि वे उनसे मिल सकें, उनके विचारों पर चर्चा कर सकें और उनके मार्गदर्शन में एक सरल, अहिंसक जीवन जी सकें।