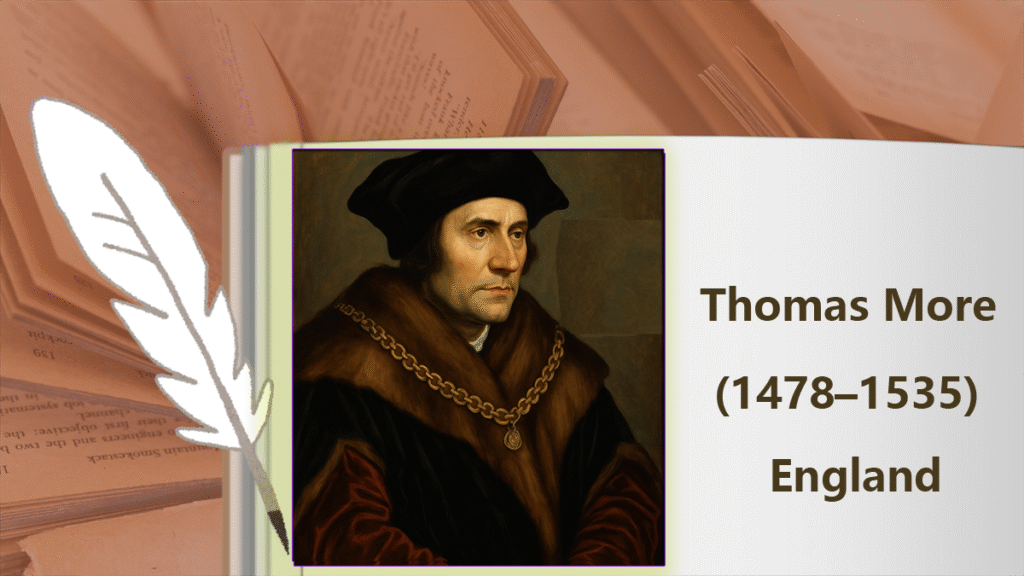

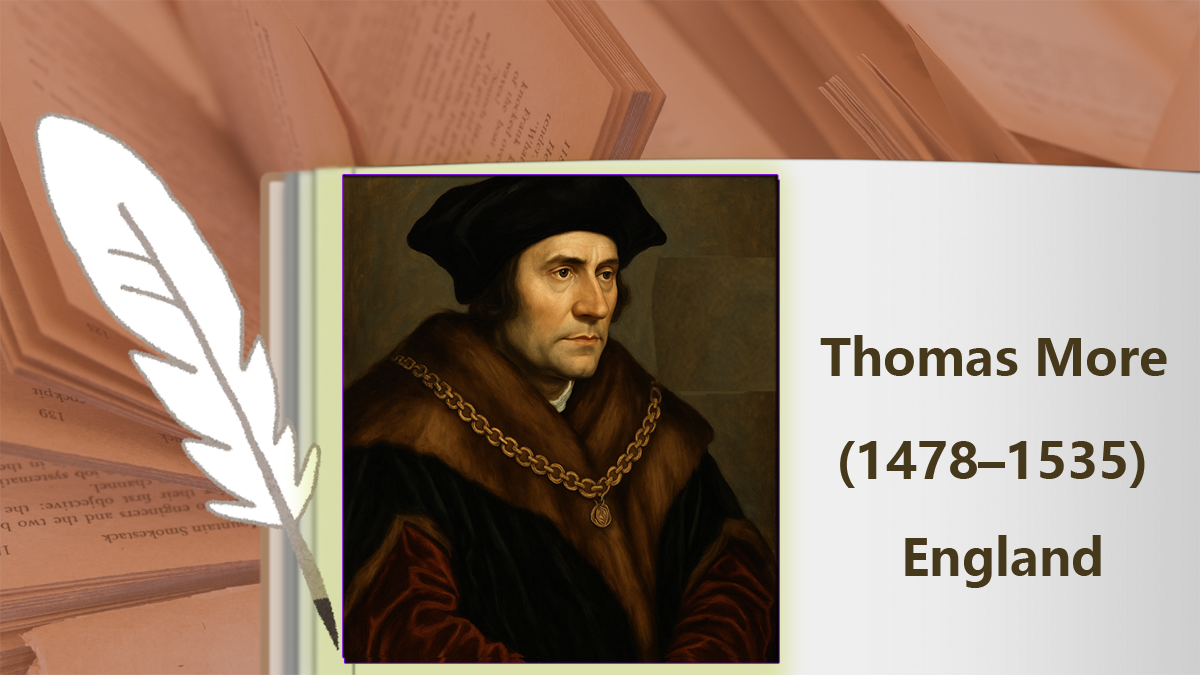

थॉमस मोर का जन्म 7 फरवरी, 1478 को इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था। वह एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे, जिसका समाज में सम्मान था और जिसकी जड़ें कानूनी पेशे से जुड़ी हुई थीं। उनके पिता, जॉन मोर, एक प्रसिद्ध वकील और न्यायाधीश थे। उनका यह पेशा बाद में थॉमस मोर के करियर के लिए एक मजबूत नींव साबित हुआ।

थॉमस मोर की माँ, एग्नेस ग्रांजर, एक शिक्षित और धर्मनिष्ठ महिला थीं। उनके परिवार का माहौल काफी धार्मिक और बौद्धिक था, जिसने युवा थॉमस के व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका घर लंदन शहर के केंद्र में था, जहाँ की हलचल और राजनीतिक गतिविधियाँ उनके बचपन का हिस्सा थीं। इस माहौल ने उन्हें दुनिया को करीब से देखने और समझने का मौका दिया।

जॉन और एग्नेस के छह बच्चे थे, जिनमें से थॉमस तीसरे थे। उनके परिवार में भाइयों और बहनों के साथ उनका मजबूत रिश्ता था। यह परिवार अपने मजबूत पारिवारिक मूल्यों, धार्मिक आस्था और शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि ने थॉमस मोर को एक ऐसा व्यक्ति बनाया, जिसने न केवल कानून और राजनीति में सफलता हासिल की, बल्कि मानवतावाद और दर्शनशास्त्र में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी।

थॉमस मोर की शुरुआती शिक्षा लंदन के प्रतिष्ठित सेंट एंथोनी स्कूल में हुई थी। यह उस समय के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक माना जाता था, जहाँ बच्चों को लैटिन और ग्रीक भाषा का ज्ञान दिया जाता था, जो पुनर्जागरण काल में विद्वानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। स्कूल में, मोर ने अपनी असाधारण बुद्धि और सीखने की तीव्र इच्छा का परिचय दिया। उन्होंने जल्द ही भाषाओं पर अच्छी पकड़ बना ली और अपने शिक्षकों को प्रभावित किया।

सेंट एंथोनी स्कूल में उनकी शिक्षा पूरी करने के बाद, थॉमस मोर को कैंटरबरी के आर्कबिशप, जॉन मॉर्टन के घर भेज दिया गया। उस समय, यह एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था, क्योंकि आर्कबिशप का घर न केवल एक राजनीतिक केंद्र था, बल्कि विद्वानों और बुद्धिजीवियों का भी अड्डा था। मॉर्टन ने मोर की तेज बुद्धि और विनम्रता को पहचाना और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। मॉर्टन के साथ रहते हुए, मोर ने दरबार के तौर-तरीके और राजनीतिक दांव-पेंच सीखे, जिसने उनके भविष्य के राजनीतिक करियर की नींव रखी।

लगभग 1492 में, मोर ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने अपनी मानवतावादी पढ़ाई जारी रखी और डेसिडेरियस इरास्मस जैसे प्रमुख विद्वानों के संपर्क में आए, जिनके साथ उनकी आजीवन दोस्ती बनी रही। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने लैटिन, ग्रीक, इतिहास, और दर्शनशास्त्र का गहन अध्ययन किया। हालांकि, उनके पिता, जॉन मोर, चाहते थे कि वह कानूनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, इसलिए दो साल बाद ही थॉमस को ऑक्सफोर्ड छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने लंदन के लीगल इन्स ( Inns of Court) में कानून का अध्ययन शुरू किया, जहाँ से उनके वकील बनने का सफर शुरू हुआ।

थॉमस मोर के जीवन में कानून का क्षेत्र हमेशा से एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनके पिता, जॉन मोर, स्वयं एक प्रतिष्ठित वकील और न्यायाधीश थे, जिसका प्रभाव उनके बेटे पर पड़ना स्वाभाविक था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, मोर ने कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन के न्यू इन और फिर लिंकन इन में प्रवेश लिया, जो उस समय कानून की पढ़ाई के लिए सबसे प्रसिद्ध संस्थान थे।

इन संस्थानों में रहते हुए, मोर ने न केवल कानून की बारीकियों को समझा, बल्कि अपनी बौद्धिक क्षमताओं का भी विकास किया। उन्होंने रोमन कानून, अंग्रेजी सामान्य कानून और चर्च के कानूनों का गहन अध्ययन किया। हालांकि, उनकी रुचि केवल कानून तक सीमित नहीं थी। वह मानवतावाद, दर्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र में भी गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने इस दौरान प्रसिद्ध दार्शनिकों और लेखकों के ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने स्वयं के विचारों को विकसित किया।

मोर के बौद्धिक विकास में उनके मित्र डेसिडेरियस इरास्मस का विशेष योगदान था। इरास्मस के साथ उनकी दोस्ती ने उन्हें पुनर्जागरण मानवतावाद के सिद्धांतों से और भी गहराई से जोड़ा। वे मानते थे कि शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। इसी सोच ने उन्हें एक ऐसा वकील और राजनेता बनाया, जो न केवल कानूनी प्रक्रियाओं में कुशल था, बल्कि नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों पर भी दृढ़ विश्वास रखता था।

उनकी कानूनी शिक्षा और बौद्धिक विकास ने उन्हें एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति बनाया। उन्होंने कानून और राजनीति के कठोर नियमों को अपनी मानवतावादी सोच के साथ मिलाकर एक अनूठा दृष्टिकोण विकसित किया, जिसने उनके जीवन और उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य, ‘यूटोपिया’, दोनों पर गहरा प्रभाव डाला। यह उनके इसी प्रारंभिक झुकाव और विकास का परिणाम था कि वह आगे चलकर इंग्लैंड के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन सके।

कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद, थॉमस मोर ने एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उनकी असाधारण बुद्धि, कानून का गहरा ज्ञान और वाक्पटुता ने उन्हें बहुत जल्द ही लंदन के कानूनी समुदाय में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता की वजह से लोग उन पर बहुत भरोसा करते थे।

मोर ने विभिन्न प्रकार के कानूनी मामलों को संभाला, और उनकी सफलता की दर बहुत अधिक थी। वह न केवल एक कुशल वकील थे, बल्कि एक सुलहकर्ता के रूप में भी जाने जाते थे, जो दोनों पक्षों के बीच विवाद को शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास करते थे। उनका मानना था कि न्याय केवल अदालत में फैसला सुनाने से नहीं मिलता, बल्कि लोगों के बीच सद्भाव स्थापित करने से भी मिलता है।

उनकी बढ़ती लोकप्रियता और प्रतिष्ठा ने उन्हें लंदन शहर में महत्वपूर्ण पदों पर पहुँचाया। 1510 में, उन्हें लंदन के अंडर-शेरिफ (Under-Sheriff) के रूप में नियुक्त किया गया। यह एक महत्वपूर्ण पद था, जिसमें उन्हें शहर के कानूनी और प्रशासनिक मामलों को संभालने का अधिकार मिला। इस पद पर रहते हुए, उन्होंने गरीबों और कमजोर लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए, जिससे उनकी छवि एक दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में और भी मजबूत हुई।

इस दौरान, थॉमस मोर ने अपनी व्यक्तिगत प्रैक्टिस जारी रखी, जिससे उनकी आय में काफी वृद्धि हुई और वे एक संपन्न व्यक्ति बन गए। उनकी कानूनी विशेषज्ञता और नैतिक मूल्यों ने उन्हें हेनरी VIII के दरबार में भी ध्यान आकर्षित करने में मदद की। राजा के सलाहकार और लॉर्ड चांसलर, कार्डिनल थॉमस वोल्सी, मोर की क्षमताओं से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने मोर को शाही सेवा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार, एक सफल वकील के रूप में उनका करियर, उनके राजनीतिक करियर की दिशा में पहला कदम साबित हुआ।

थॉमस मोर की बढ़ती कानूनी प्रतिष्ठा और उनकी ईमानदारी ने उन्हें राजनीति की दुनिया में कदम रखने का मौका दिया। 1504 में, उन्हें पहली बार इंग्लैंड की संसद (Parliament) के लिए चुना गया। इस दौरान उनकी राजनीतिक भूमिकाएँ धीरे-धीरे विकसित हुईं। वह एक ऐसे सांसद थे जो न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी मजबूत नैतिक मान्यताओं के लिए भी जाने जाते थे।

संसद में अपने कार्यकाल के दौरान, मोर ने कुछ ऐसे साहसी कदम उठाए जिन्होंने उनकी छवि को और भी मजबूत किया। सबसे उल्लेखनीय घटना तब हुई जब उन्होंने राजा हेनरी VII द्वारा लगाए गए एक भारी कर (tax) का विरोध किया। यह कर राजा की बेटी की शादी के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से लगाया गया था, लेकिन मोर का मानना था कि यह जनता पर एक अनावश्यक बोझ था। उनके विरोध के कारण, संसद ने इस कर की राशि को काफी कम कर दिया, जिससे राजा हेनरी VII उनसे अप्रसन्न हो गए। इस घटना ने दिखाया कि मोर सत्ता के सामने भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते थे।

हेनरी VIII के शासनकाल की शुरुआत (1509) के बाद, मोर की राजनीतिक स्थिति और भी मजबूत हुई। नए राजा ने मोर की प्रतिभा और ईमानदारी को पहचाना और उन्हें अपने दरबार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। 1517 में, मोर को राजा के Privy Council का सदस्य बनाया गया। इस पद पर रहते हुए, उन्होंने राजा को विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह दी और धीरे-धीरे हेनरी VIII के सबसे भरोसेमंद और करीबी सहयोगियों में से एक बन गए।

इन प्रारंभिक राजनीतिक भूमिकाओं ने मोर को न केवल शाही दरबार की कार्यप्रणाली को समझने का मौका दिया, बल्कि उन्हें यह भी दिखाया कि सत्ता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन हो सकता है। यह अनुभव बाद में उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन फैसलों में से एक की पृष्ठभूमि बना, जब उन्हें राजा की इच्छा और अपनी अंतरात्मा के बीच चुनाव करना पड़ा।

थॉमस मोर की बढ़ती कानूनी और राजनीतिक ख्याति ने उन्हें अंततः इंग्लैंड के राजा, हेनरी VIII के दरबार तक पहुँचाया। हेनरी VIII, जो स्वयं एक बुद्धिमान और कला-प्रेमी राजा थे, ने जल्द ही मोर की तीक्ष्ण बुद्धि, हास्य और गहरी विद्वत्ता को पहचान लिया। उन्होंने मोर को अपने दरबार में एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और जल्द ही वे दोनों अच्छे मित्र बन गए।

राजा और मोर के बीच का संबंध शुरू में बहुत सौहार्दपूर्ण था। हेनरी VIII को मोर के साथ दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा करना बहुत पसंद था। वे अक्सर मोर को अपने निजी कक्ष में बुलाते थे, जहाँ वे घंटों साहित्य, धर्मशास्त्र और राजनीति पर बातचीत करते थे। मोर के पास न केवल ज्ञान था, बल्कि वे एक अच्छे और मनोरंजक वार्तालापकर्ता भी थे, जिसने राजा के साथ उनके रिश्ते को और मजबूत किया।

हेनरी VIII ने मोर को विभिन्न राजनयिक मिशनों पर भी भेजा, जिससे उनकी राजनीतिक भूमिकाएँ और भी महत्वपूर्ण हो गईं। मोर ने राजा के लिए कई विदेशी संधियों पर बातचीत की और एक प्रभावी राजनयिक के रूप में अपनी क्षमता साबित की। इन सफलताओं के कारण, मोर को शाही दरबार में और भी ऊँचे पद दिए गए। 1521 में, उन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1529 में, उन्हें इंग्लैंड का लॉर्ड चांसलर नियुक्त किया गया, जो उस समय राजा के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पद था।

उनके बीच का यह प्रारंभिक सौहार्दपूर्ण संबंध बाद में एक गहरी खाई में बदल गया। मोर ने हमेशा अपनी अंतरात्मा और धार्मिक विश्वासों को राजा की इच्छा से ऊपर रखा। यह टकराव तब सामने आया जब हेनरी VIII ने अपनी पहली पत्नी कैथरीन ऑफ एरागॉन से तलाक लेकर चर्च ऑफ इंग्लैंड को स्थापित करने का फैसला किया। मोर के लिए, यह एक ऐसा मुद्दा था जिस पर वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते थे। उनके और राजा के बीच यह टकराव ही उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ।

थॉमस मोर का जीवन और उनकी सोच पुनर्जागरण (Renaissance) के मानवतावाद (Humanism) से बहुत गहराई से प्रभावित थी। यह वह दौर था जब यूरोप में प्राचीन ग्रीक और रोमन ज्ञान को फिर से खोजा जा रहा था और उसे समकालीन विचारों के साथ जोड़ा जा रहा था। मानवतावाद का मूल सिद्धांत यह था कि मनुष्य की गरिमा, नैतिकता और उसकी शिक्षा पर जोर दिया जाए।

मोर ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रहते हुए ही मानवतावाद के विचारों को अपनाया था। उनके करीबी मित्र डेसिडेरियस इरास्मस थे, जो उस समय के सबसे प्रभावशाली मानवतावादियों में से एक थे। इरास्मस और मोर के बीच गहरे बौद्धिक संबंध थे और वे दोनों अक्सर धर्म, दर्शन और साहित्य पर चर्चा करते थे। इरास्मस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘इन प्रेज ऑफ फॉली’ (In Praise of Folly) मोर के घर पर ही लिखी थी और यह किताब उन्हीं को समर्पित थी।

मोर का मानवतावाद केवल किताबों तक सीमित नहीं था। उन्होंने इसे अपने जीवन में उतारा। उन्होंने अपने घर को एक ऐसा केंद्र बनाया जहाँ ज्ञान और शिक्षा को महत्व दिया जाता था। उन्होंने अपनी बेटियों को भी लड़कों के समान ही शिक्षा दी, जो उस समय एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। उनकी सबसे बड़ी बेटी, मार्गरेट, एक अत्यंत शिक्षित महिला बनीं, जो लैटिन और ग्रीक की अच्छी जानकार थीं।

मानवतावाद ने मोर को यह सिखाया कि समाज को केवल राजनीतिक या कानूनी तरीकों से ही नहीं, बल्कि शिक्षा और नैतिकता के माध्यम से भी बेहतर बनाया जा सकता है। यह सोच उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति ‘यूटोपिया’ (Utopia) में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यूटोपिया में उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ ज्ञान, सहिष्णुता और सामुदायिक भावना को सबसे ऊपर रखा गया था, जो मानवतावादी सिद्धांतों का ही एक प्रतिबिंब था। इस प्रकार, मोर न केवल एक सफल राजनेता और वकील थे, बल्कि एक सच्चे मानवतावादी भी थे जिन्होंने अपने समय की सोच को गहराई से प्रभावित किया।

थॉमस मोर के जीवन और बौद्धिक विकास में उनके मित्र डेसिडेरियस इरास्मस का एक विशेष और गहरा स्थान था। इरास्मस, जो उस समय के सबसे महान मानवतावादी विद्वानों में से एक थे, नीदरलैंड के रहने वाले थे। 1499 में इंग्लैंड की यात्रा के दौरान मोर और इरास्मस की मुलाकात हुई, और उनकी यह मुलाकात एक आजीवन मित्रता में बदल गई, जो दोनों के जीवन को प्रभावित करने वाली थी।

इरास्मस और मोर के बीच की दोस्ती केवल व्यक्तिगत पसंद पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह उनके साझा बौद्धिक और नैतिक विचारों पर भी आधारित थी। दोनों ही ईसाई मानवतावाद के समर्थक थे, जिसका उद्देश्य प्राचीन ज्ञान को ईसाई धर्म के सिद्धांतों के साथ जोड़कर समाज को सुधारना था। वे मानते थे कि शिक्षा, तर्क और सद्भावना के माध्यम से धार्मिक कट्टरता और सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है।

उनकी दोस्ती का एक और उदाहरण यह है कि जब इरास्मस ने अपनी प्रसिद्ध व्यंग्य कृति, ‘इन प्रेज ऑफ फॉली’ (In Praise of Folly), लिखी, तो उन्होंने इसे मोर के घर पर ही लिखा और यह पुस्तक उन्हीं को समर्पित की। यह पुस्तक समाज और चर्च की कुछ खामियों पर व्यंग्य करती है, और इस समर्पण से यह पता चलता है कि इरास्मस मोर को अपने विचारों का एक सच्चा समर्थक मानते थे।

दोनों मित्र लगातार पत्रों के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में रहते थे, और उनके पत्र उनके समय के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारों का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उन्होंने एक-दूसरे को नई रचनाओं और विचारों से अवगत कराया। इरास्मस ने मोर के परिवार की प्रशंसा की, खासकर उनकी बेटियों की शिक्षा की, जिसे उन्होंने मानवतावाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना।

मोर के जीवन के अंतिम और सबसे कठिन समय में भी इरास्मस उनके साथ खड़े रहे। जब मोर को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो इरास्मस ने उनके साहस और सिद्धांतों के प्रति उनकी अडिगता की बहुत प्रशंसा की। इस प्रकार, इरास्मस के साथ मोर की दोस्ती सिर्फ दो व्यक्तियों का रिश्ता नहीं था, बल्कि यह उस युग के मानवतावाद और बौद्धिक क्रांति का एक प्रतीक भी था।

थॉमस मोर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक ज्ञान और शिक्षा के प्रति उनका गहरा प्रेम था। यह प्रेम केवल एक व्यक्तिगत शौक नहीं था, बल्कि यह उनके मानवतावादी दर्शन का एक केंद्रीय हिस्सा था। उनका मानना था कि शिक्षा ही व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक रूप से उन्नत कर सकती है।

मोर ने अपनी शिक्षा लंदन के सेंट एंथोनी स्कूल और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी, जहाँ उन्होंने लैटिन और ग्रीक भाषाओं में असाधारण दक्षता हासिल की। ये दोनों भाषाएँ पुनर्जागरण काल के विद्वानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि उस समय के अधिकांश प्राचीन ग्रंथ इन्हीं भाषाओं में लिखे गए थे। मोर ने इन भाषाओं में न केवल पढ़ा बल्कि लिखा भी, जिससे वे अपने समकालीन यूरोपीय बुद्धिजीवियों के साथ सीधे संवाद स्थापित कर सके।

उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति, ‘यूटोपिया’, मूल रूप से लैटिन भाषा में ही लिखी गई थी, जो यह दर्शाता है कि वे लैटिन को अभिव्यक्ति का एक प्रमुख माध्यम मानते थे। इसके अलावा, उन्होंने अपने मित्रों को लैटिन और ग्रीक में पत्र लिखे और प्राचीन लेखकों जैसे प्लेटो और लूसियान के कार्यों का गहन अध्ययन किया।

मोर का यह प्रेम केवल अपने तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने घर को एक शैक्षिक केंद्र बना दिया था। उन्होंने अपने बच्चों को, विशेषकर अपनी बेटियों को, लड़कों के समान ही उच्च शिक्षा दी। उनकी सबसे बड़ी बेटी, मार्गरेट, को लैटिन और ग्रीक भाषा का ज्ञान था, और वह अपने पिता के साथ बौद्धिक बहस में भाग लेती थी। यह उस समय के सामाजिक मानदंडों के खिलाफ एक क्रांतिकारी कदम था, जहाँ महिलाओं की शिक्षा को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था।

मोर का शिक्षा के प्रति यह समर्पण उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन दोनों में दिखाई देता था। वे मानते थे कि एक शिक्षित और नैतिक समाज ही एक आदर्श समाज हो सकता है, और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसा लेखक और दार्शनिक बनाया जिसकी रचनाएँ आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी भाषाई दक्षता और ज्ञान के प्रति उनकी लगन ने उन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में स्थापित किया।

थॉमस मोर की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कृति “यूटोपिया” (Utopia), 1516 में लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक केवल एक साहित्यिक रचना नहीं थी, बल्कि यह मोर के गहरे दार्शनिक और सामाजिक विचारों का एक प्रतिबिंब थी। इस कृति को लिखने के पीछे कई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि और प्रेरणाएँ थीं, जिन्होंने मोर को एक आदर्श समाज की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया।

पृष्ठभूमि और समकालीन इंग्लैंड की आलोचना

“यूटोपिया” लिखने का मुख्य कारण मोर के समय के इंग्लैंड और यूरोप की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयाँ थीं। उस समय का समाज कई समस्याओं से जूझ रहा था, जैसे:

- सामाजिक असमानता: धनी और गरीबों के बीच एक गहरी खाई थी। गरीबों को अक्सर अन्याय का सामना करना पड़ता था।

- युद्ध और हिंसा: यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे, जिससे आम जनता को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था।

- भ्रष्टाचार: राजनीतिक और धार्मिक संस्थानों में भ्रष्टाचार व्याप्त था।

- भूमि का निजीकरण: किसानों की भूमि को भेड़ पालने के लिए छीन लिया जा रहा था, जिससे वे बेघर और बेरोजगार हो रहे थे। इस प्रक्रिया को “एन्क्लोजर मूवमेंट” (Enclosure Movement) कहा जाता है।

मोर ने इन समस्याओं को करीब से देखा और महसूस किया कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है।

प्रेरणा: मानवतावाद और प्लेटो का “गणतंत्र”

मोर को अपनी रचना के लिए कई स्रोतों से प्रेरणा मिली:

- मानवतावाद: मानवतावादी विचारों ने मोर को यह विश्वास दिलाया कि शिक्षा, तर्क और नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि एक आदर्श समाज कैसा हो सकता है।

- प्राचीन दर्शन: मोर प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के कार्यों से बहुत प्रभावित थे। उनकी पुस्तक पर प्लेटो के प्रसिद्ध कार्य “गणतंत्र” (The Republic) का गहरा प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। मोर ने भी उसी तरह एक काल्पनिक समाज की रचना की, जिसमें तर्क और न्याय पर आधारित सिद्धांतों का पालन किया जाता था।

- डेसिडेरियस इरास्मस: उनके मित्र इरास्मस ने भी मोर को अपनी व्यंग्यात्मक रचनाएँ लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। “यूटोपिया” में भी कई स्थानों पर तत्कालीन समाज पर व्यंग्य किया गया है, जो इरास्मस की शैली से मिलता-जुलता है।

“यूटोपिया” में, मोर ने एक काल्पनिक द्वीप राष्ट्र की कल्पना की है, जहाँ ये सभी बुराइयाँ मौजूद नहीं हैं। वहाँ संपत्ति सामुदायिक है, सभी नागरिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, और धार्मिक सहिष्णुता का सम्मान किया जाता है। इस पुस्तक के माध्यम से मोर ने न केवल अपने समय के समाज की आलोचना की, बल्कि एक ऐसे आदर्श समाज का खाका भी प्रस्तुत किया, जो आज भी विचारकों को प्रेरित करता है।

थॉमस मोर की पुस्तक “यूटोपिया” (Utopia) को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग तत्कालीन इंग्लैंड की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर एक तीखी आलोचना है, जबकि दूसरा भाग, जो अधिक प्रसिद्ध है, एक काल्पनिक द्वीप राष्ट्र यूटोपिया की आदर्श व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करता है। यह सारांश इसी काल्पनिक राष्ट्र की आदर्श सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था पर केंद्रित है।

सामाजिक व्यवस्था

यूटोपिया का समाज पूर्ण रूप से समानता पर आधारित है। यहाँ पर निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, और सभी वस्तुएँ सामुदायिक रूप से साझा की जाती हैं। हर नागरिक को काम करना अनिवार्य है, और काम के घंटे बहुत कम हैं (केवल 6 घंटे प्रतिदिन), ताकि लोगों को पढ़ने, सीखने और मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। समाज का हर सदस्य, चाहे वह पुरुष हो या महिला, शिक्षित होता है, और उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाए जाते हैं। यूटोपिया में, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन बच्चों की परवरिश और शिक्षा पूरे समुदाय की जिम्मेदारी होती है।

राजनीतिक व्यवस्था

यूटोपिया एक गणतंत्र है जहाँ लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। यहाँ के नेता, जिन्हें ‘फाइलार्च’ कहा जाता है, लोगों द्वारा चुने जाते हैं। एक राजा भी होता है, लेकिन उसकी शक्ति सीमित होती है और वह निरंकुश नहीं हो सकता। युद्ध को अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है और केवल आत्मरक्षा के लिए ही लड़ा जाता है। यूटोपिया के नागरिक सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं को तुच्छ मानते हैं और उनका उपयोग घरेलू बर्तनों या अपराधियों को बांधने के लिए करते हैं, जिससे धन के प्रति लालच और भ्रष्टाचार की भावना खत्म हो जाती है।

धार्मिक व्यवस्था

यूटोपिया में धार्मिक सहिष्णुता एक केंद्रीय सिद्धांत है। यहाँ के नागरिक विभिन्न धर्मों का पालन कर सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि एक परम शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, जब तक कि वह दूसरों के विश्वास का सम्मान करता है। हालाँकि, नास्तिकता को समाज में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि मोर का मानना था कि ईश्वर में विश्वास ही नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था की नींव है।

संक्षेप में, “यूटोपिया” एक ऐसे समाज का चित्र प्रस्तुत करती है जहाँ गरीबी, अन्याय, हिंसा और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयाँ मौजूद नहीं हैं। मोर ने इस काल्पनिक राष्ट्र के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि यदि मनुष्य तर्क, नैतिकता और समानता के सिद्धांतों का पालन करे, तो एक आदर्श और सुखद जीवन संभव है। हालाँकि यह एक काल्पनिक दुनिया थी, लेकिन इसके विचार आज भी हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।

थॉमस मोर ने अपनी कृति “यूटोपिया” में एक आदर्श समाज की कल्पना करके, परोक्ष रूप से (indirectly) अपने समय के इंग्लैंड की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों की तीखी आलोचना की। उन्होंने सीधे तौर पर इंग्लैंड का नाम नहीं लिया, बल्कि यूटोपिया के आदर्शों को प्रस्तुत करके यह दिखाया कि उनका अपना देश इन आदर्शों से कितना दूर था।

यहाँ “यूटोपिया” के माध्यम से समकालीन इंग्लैंड की कुछ प्रमुख आलोचनाएँ दी गई हैं:

1. निजी संपत्ति और आर्थिक असमानता

- यूटोपिया में: निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। सभी वस्तुएँ सामुदायिक हैं और सभी नागरिक समान रूप से काम करते हैं। इससे गरीबी और अमीरी के बीच की खाई खत्म हो जाती है।

- इंग्लैंड की आलोचना: मोर ने इंग्लैंड में निजी संपत्ति की प्रथा पर कठोर प्रहार किया। उन्होंने देखा कि धन का वितरण कुछ ही लोगों के हाथों में था, जबकि अधिकांश लोग गरीबी और भुखमरी में जी रहे थे। उन्होंने खासकर “एन्क्लोजर मूवमेंट” (Enclosure Movement) की आलोचना की, जहाँ ज़मींदारों ने किसानों की ज़मीन छीनकर उसे भेड़ पालने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे हजारों किसान बेघर और बेरोजगार हो गए।

2. न्याय प्रणाली और अपराध

- यूटोपिया में: अपराध बहुत कम होते हैं क्योंकि सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अपराध के लिए सजा भी मानवीय और सुधारात्मक होती है।

- इंग्लैंड की आलोचना: मोर ने इंग्लैंड की कठोर और अक्सर अन्यायपूर्ण न्याय प्रणाली की निंदा की। उस समय, छोटी-छोटी चोरी के लिए भी फाँसी की सजा दी जाती थी। मोर का तर्क था कि यह न्याय नहीं, बल्कि क्रूरता है। उन्होंने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति भूख के कारण चोरी करता है, तो क्या उसे फाँसी देना उचित है, जब समाज ही उसे काम और भोजन देने में विफल रहा हो?

3. युद्ध और विदेश नीति

- यूटोपिया में: युद्ध को एक घृणित कार्य माना जाता है और केवल आत्मरक्षा या दूसरों की मदद के लिए ही लड़ा जाता है। यूटोपिया के नागरिक भाड़े के सैनिकों को काम पर रखते हैं, ताकि उन्हें खुद लड़ाई में न जाना पड़े।

- इंग्लैंड की आलोचना: मोर ने यूरोप में हो रहे लगातार युद्धों की निंदा की, जो अक्सर राजाओं की महत्वाकांक्षाओं के लिए लड़े जाते थे। उन्होंने दिखाया कि ये युद्ध आम लोगों के लिए सिर्फ दुख, गरीबी और मौत लाते हैं।

4. राजनीतिक भ्रष्टाचार और निरंकुश शासन

- यूटोपिया में: शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं और उनकी शक्ति सीमित होती है। वे समाज के प्रति जवाबदेह होते हैं।

- इंग्लैंड की आलोचना: मोर ने हेनरी VIII जैसे निरंकुश शासकों की आलोचना की, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जनता पर भारी कर लगाते थे और मनमाने ढंग से शासन करते थे। उन्होंने दिखाया कि एक राजा को अपनी जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, न कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए।

“यूटोपिया” केवल एक आदर्श समाज की कहानी नहीं है, बल्कि यह मोर के समय की समस्याओं और उनकी गहरी पीड़ा का साहित्यिक प्रमाण है। इस पुस्तक ने पाठकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि उनका अपना समाज कितना अपूर्ण था और उसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है।

थॉमस मोर की कृति “यूटोपिया” एक ऐसे समाज की परिकल्पना करती है जो कई क्रांतिकारी सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत न केवल मोर के अपने समय के समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं, बल्कि आज भी बहस और चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ यूटोपिया के कुछ प्रमुख सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है:

सामुदायिक संपत्ति (Communal Property)

यूटोपिया का सबसे मौलिक सिद्धांत निजी संपत्ति का अभाव है। यहाँ हर वस्तु सामुदायिक है और सभी नागरिक सामूहिक रूप से काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को खत्म करना है। मोर का मानना था कि निजी संपत्ति ही लालच, घमंड और असमानता की जड़ है। जब कोई वस्तु किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, तो हर कोई दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण होता है।

धार्मिक सहिष्णुता (Religious Toleration)

यूटोपिया में, धार्मिक स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, और किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने से रोका नहीं जाता। मोर ने अपने समय में यूरोप में व्याप्त धार्मिक कट्टरता और हिंसा की आलोचना की। यूटोपिया के नागरिक एक परम शक्ति में विश्वास करते हैं, लेकिन वे यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर तक पहुँचने के कई अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। इसका एकमात्र अपवाद नास्तिकता है, जिसे वे अस्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर में विश्वास ही नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था की नींव है।

न्याय और अपराध (Justice and Crime)

यूटोपिया की न्याय प्रणाली मानवीय और सुधारात्मक है। यहाँ अपराधों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गरीबी या आवश्यकता के कारण अपराध नहीं करता। चोरी या अन्य अपराधों के लिए फाँसी की सजा देने के बजाय, अपराधियों को समाज में सुधारने का अवसर दिया जाता है। उन्हें कठोर श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है और यदि वे अपने आचरण में सुधार दिखाते हैं, तो उन्हें समाज में वापस शामिल किया जा सकता है। यह प्रणाली इंग्लैंड की कठोर न्याय प्रणाली के बिल्कुल विपरीत थी।

शिक्षा और ज्ञान (Education and Knowledge)

यूटोपिया में शिक्षा को सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार माना जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। सभी को बचपन से ही पढ़ना-लिखना सिखाया जाता है। काम के कम घंटे होने के कारण, हर किसी को अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। वे विज्ञान, दर्शन, और संगीत जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं। मोर का मानना था कि एक शिक्षित समाज ही एक तर्कसंगत और नैतिक समाज हो सकता है, और शिक्षा ही व्यक्ति के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है।

इन सिद्धांतों के माध्यम से, मोर ने एक ऐसा समाज चित्रित किया जहाँ लालच और हिंसा के बजाय समानता, सहिष्णुता और ज्ञान का राज हो। ये विचार आज भी आधुनिक समाज को प्रेरित करते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।

थॉमस मोर ने “यूटोपिया” में जिस समाज का वर्णन किया है, वह अपनी विशिष्ट कार्यप्रणाली और अनूठी विशेषताओं के कारण बाकी दुनिया से अलग है। यह एक ऐसा समाज है जो तर्क, व्यवस्था और सामुदायिक सहयोग के सिद्धांतों पर चलता है।

कार्यप्रणाली

- कृषि और शिल्प का संतुलन: यूटोपिया के सभी नागरिक खेती करना जानते हैं। हर कोई बारी-बारी से शहर और गाँव में रहता है ताकि उन्हें कृषि का ज्ञान हो। इसके अलावा, हर व्यक्ति को कोई एक शिल्प (जैसे, बुनाई, बढ़ईगिरी या धातु का काम) भी सीखना होता है। इस तरह, समाज में सभी प्रकार के काम होते रहते हैं और किसी को भी विशेष रूप से कठिन या नीरस काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता।

- काम के घंटे: यूटोपिया में काम के घंटे बहुत कम हैं—केवल 6 घंटे प्रतिदिन। मोर का मानना था कि जब हर कोई काम करता है, तो कम घंटों में भी समाज की सभी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। बाकी समय का उपयोग शिक्षा, मनोरंजन और व्यक्तिगत विकास के लिए किया जाता है।

- वितरण व्यवस्था: चूँकि यूटोपिया में निजी संपत्ति नहीं है, इसलिए सभी सामानों का वितरण सामुदायिक रूप से होता है। हर शहर में एक बड़ा बाज़ार होता है जहाँ हर परिवार अपनी ज़रूरत का सामान ले सकता है। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि समाज में लालच और फिजूलखर्ची नहीं होती।

- पारिवारिक और सामाजिक संरचना: परिवार समाज की मूल इकाई है, लेकिन परिवार के भीतर भी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। एक शहर कई परिवारों से मिलकर बनता है, और इन शहरों का प्रशासन निर्वाचित अधिकारियों, जिन्हें फाइलार्च कहा जाता है, द्वारा किया जाता है।

विशिष्टताएँ

- धन का अनादर: यूटोपिया के लोग सोना, चांदी और अन्य कीमती पत्थरों का अनादर करते हैं। वे उनका उपयोग केवल घरेलू बर्तनों, गुलामों को बांधने की जंजीरों और बच्चों के खिलौनों के रूप में करते हैं। इससे धन के प्रति लालच और उसके कारण होने वाली बुराइयाँ समाप्त हो जाती हैं।

- युद्ध का बहिष्कार: यूटोपिया के नागरिक युद्ध से घृणा करते हैं और इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में स्वीकार करते हैं। जब युद्ध होता है, तो वे भाड़े के सैनिकों का उपयोग करते हैं, ताकि उनके अपने नागरिक सुरक्षित रहें। वे कूटनीति को युद्ध से अधिक पसंद करते हैं।

- शिक्षा और मनोरंजन: यहाँ शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। अवकाश के समय में, नागरिक अपने मनपसंद विषय पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं या बौद्धिक खेलों में हिस्सा लेते हैं।

- चिकित्सा सुविधाएँ: यूटोपिया में चिकित्सा सुविधाओं का स्तर बहुत ऊँचा है। बीमार लोगों को विशेष अस्पतालों में रखा जाता है जहाँ उनकी देखभाल की जाती है। यदि कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और असहनीय दर्द में है, तो उसे शांतिपूर्ण मृत्यु के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, हालाँकि यह पूरी तरह से उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है।

इन विशिष्टताओं के माध्यम से मोर ने एक ऐसा समाज चित्रित किया जो उनके समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों से पूरी तरह मुक्त था। यह एक ऐसा समाज था जहाँ हर व्यक्ति के सुख और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी।

थॉमस मोर की पुस्तक “यूटोपिया” ने न केवल साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया, बल्कि इसने अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में एक नए शब्द को भी जन्म दिया। यह शब्द है “यूटोपियन” (Utopian)। इस शब्द का उद्भव और इसका अर्थ समझना मोर की कृति की महत्ता को और स्पष्ट करता है।

शब्द का उद्भव

यूटोपिया (Utopia) शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा से हुई है और यह दो शब्दों के मेल से बना है:

- ‘ऊ’ (ou): जिसका अर्थ होता है “नहीं” या “कोई नहीं”।

- ‘टोपोस’ (topos): जिसका अर्थ होता है “स्थान” या “जगह”।

इस प्रकार, यूटोपिया (Utopia) का शाब्दिक अर्थ है “कोई जगह नहीं” या “ऐसी जगह जो मौजूद नहीं है”। मोर ने जानबूझकर यह नाम चुना था ताकि वे यह स्पष्ट कर सकें कि उनकी कृति में वर्णित आदर्श समाज एक काल्पनिक जगह है, जो वास्तविकता में मौजूद नहीं है।

मोर ने एक और मिलते-जुलते ग्रीक शब्द से भी खेला था: ‘ईयू’ (eu), जिसका अर्थ होता है “अच्छा” या “शुभ”। इस तरह, “यूटोपिया” का अर्थ “अच्छी जगह” (eutopia) भी हो सकता है। इस शब्द के दोहरे अर्थ से मोर ने यह संकेत दिया कि हालाँकि यह एक काल्पनिक जगह है, लेकिन यह एक ऐसी जगह की परिकल्पना है जो सबसे अच्छी है और जिसकी हम आकांक्षा कर सकते हैं।

“यूटोपियन” शब्द का अर्थ

आज, “यूटोपियन” शब्द का उपयोग आमतौर पर किसी ऐसे विचार, योजना या समाज का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक आदर्शवादी लेकिन अव्यावहारिक लगता है। इसका उपयोग अक्सर उन विचारों के लिए किया जाता है जो सिद्धांत में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें व्यवहार में लाना असंभव या बहुत कठिन माना जाता है।

उदाहरण के लिए:

- यदि कोई व्यक्ति ऐसा राजनीतिक या आर्थिक मॉडल प्रस्तावित करता है जो सभी के लिए पूर्ण समानता और खुशी का वादा करता है, तो उसे अक्सर “यूटोपियन” विचार कहा जाता है।

- जब कोई समाज में सभी बुराइयों को तुरंत खत्म करने की बात करता है, तो उसकी योजना को “यूटोपियन” माना जा सकता है।

मोर की “यूटोपिया” ने एक ऐसे विचार को जन्म दिया जो एक आदर्श समाज की कल्पना करने की क्षमता को दर्शाता है, जबकि “यूटोपियन” शब्द हमें यह याद दिलाता है कि ऐसे पूर्ण आदर्श अक्सर वास्तविकता से परे होते हैं। यह शब्द मोर की कृति की स्थायी विरासत का प्रमाण है, जिसने भाषा और विचार दोनों को प्रभावित किया है।

अक्टूबर 1529 में, थॉमस मोर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब उन्हें इंग्लैंड का लॉर्ड चांसलर (Lord Chancellor) नियुक्त किया गया। यह पद राजा के बाद सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली पदों में से एक था। यह नियुक्ति तब हुई जब उनके पूर्ववर्ती, कार्डिनल थॉमस वोल्सी, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असफल रहने के कारण राजा हेनरी VIII के कोपभाजन बन गए थे।

मोर के लिए यह नियुक्ति एक बहुत बड़ा सम्मान थी। यह पहला मौका था जब किसी आम नागरिक (layman) को, यानी जो चर्च का सदस्य नहीं था, इस सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था। इस पद पर रहते हुए, मोर को इंग्लैंड की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व करने का अधिकार मिला।

न्यायिक सुधार और कार्यप्रणाली

लॉर्ड चांसलर के रूप में, मोर ने अपनी कानूनी विशेषज्ञता और न्यायप्रियता का परिचय दिया। उन्होंने अदालत में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी निष्पक्षता और ईमानदारी की इतनी ख्याति थी कि लोग उनके पास न्याय पाने के लिए आते थे। एक कहानी के अनुसार, एक बार मोर ने अपनी अदालत में किसी भी लंबित मामले के न होने का दावा किया, जो उस समय एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी।

मोर का मानना था कि न्याय सभी के लिए सुलभ होना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उन्होंने उन मामलों पर विशेष ध्यान दिया जहाँ गरीब और कमजोर लोगों के साथ अन्याय हुआ था। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि अदालत की कार्यवाही में भ्रष्टाचार और पक्षपात को रोका जाए।

हालाँकि, उनकी नियुक्ति के पीछे हेनरी VIII की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ थीं। राजा को उम्मीद थी कि मोर, जो एक सम्मानित व्यक्ति थे, उनके विवाह विच्छेद के फैसले में उनका समर्थन करेंगे। शुरुआत में, मोर ने राजा को यह भरोसा दिलाया था कि वे अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, और हेनरी VIII ने भी वादा किया था कि वे मोर को इस संवेदनशील मामले से दूर रखेंगे।

लेकिन यह वादा जल्द ही टूट गया, और मोर को अपनी अंतरात्मा और राजा की इच्छा के बीच एक कठिन चुनाव करना पड़ा। उनकी लॉर्ड चांसलर के रूप में यह नियुक्ति ही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बनी, जिसने अंततः उनके पतन का मार्ग प्रशस्त किया।

लॉर्ड चांसलर के रूप में, थॉमस मोर ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी पद संभाला। यह पद उन्हें न केवल राजा के सबसे करीबी सलाहकार के रूप में स्थापित करता था, बल्कि उन्हें इंग्लैंड की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था का भी सर्वोच्च प्रमुख बनाता था।

प्रमुख जिम्मेदारियाँ

- न्यायपालिका का प्रमुख: लॉर्ड चांसलर इंग्लैंड की न्यायपालिका के प्रमुख थे। वे चांसरी कोर्ट (Court of Chancery) के मुख्य न्यायाधीश थे, जहाँ वे न्याय और निष्पक्षता पर आधारित मामलों का निर्णय करते थे। इस अदालत का उद्देश्य सामान्य कानून की कमियों को दूर करना और मामलों में न्याय सुनिश्चित करना था।

- शाही मुहर के संरक्षक: लॉर्ड चांसलर को ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड (Great Seal of England) का संरक्षक भी कहा जाता था। यह मुहर आधिकारिक राजकीय दस्तावेजों, जैसे कि कानूनों, संधियों और शाही आदेशों पर लगाई जाती थी। इस प्रकार, वे राजा के हर महत्वपूर्ण फैसले पर एक तरह से मुहर लगाते थे।

- संसद का अध्यक्ष: वे संसद के ऊपरी सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स (House of Lords), के अध्यक्ष भी थे। इस भूमिका में, वे संसदीय बहस का प्रबंधन करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि कार्यवाही सुचारू रूप से चले।

- राजा के मुख्य सलाहकार: लॉर्ड चांसलर राजा के सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे। वे राजा को विभिन्न कानूनी, राजनीतिक और धार्मिक मामलों पर सलाह देते थे।

न्यायिक सुधार के प्रयास

अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, थॉमस मोर ने कई महत्वपूर्ण न्यायिक सुधारों को लागू करने का प्रयास किया। वे अपनी ईमानदारी और त्वरित न्याय के लिए जाने जाते थे, जिससे आम जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई।

- लंबित मामलों का निपटारा: मोर ने चांसरी कोर्ट में लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने पर जोर दिया। कहा जाता है कि उनके कार्यकाल में, अदालत में कोई भी मामला लंबे समय तक लंबित नहीं रहता था।

- गरीबों के लिए न्याय: मोर ने यह सुनिश्चित किया कि न्याय केवल धनवान लोगों तक ही सीमित न रहे। उन्होंने गरीबों को भी अपनी शिकायतों को अदालत तक लाने के लिए प्रोत्साहित किया। वे न्याय को सामाजिक सद्भाव का एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे।

- कानून में नैतिकता का समावेश: मोर ने कानूनी फैसलों में नैतिकता और विवेक के सिद्धांतों को शामिल किया। वे केवल कानून के अक्षरों का पालन नहीं करते थे, बल्कि मामले की सच्चाई और न्यायसंगतता पर भी ध्यान देते थे।

लॉर्ड चांसलर के रूप में थॉमस मोर ने एक ऐसे न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति की छवि स्थापित की, जिसने अपने पद की गरिमा को बढ़ाया। हालाँकि, उनके धार्मिक और नैतिक सिद्धांत जल्द ही उन्हें राजा के साथ टकराव की स्थिति में ले आए, जिससे उनके राजनीतिक करियर का अंत हुआ।

शुरुआत में, थॉमस मोर और राजा हेनरी VIII के संबंध काफी सौहार्दपूर्ण और गहरे थे। राजा मोर की बुद्धि, विद्वत्ता और ईमानदारी का सम्मान करते थे। लेकिन, हेनरी VIII की व्यक्तिगत और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण यह संबंध धीरे-धीरे जटिल और तनावपूर्ण होता गया। यह जटिलता तीन मुख्य मुद्दों पर केंद्रित थी:

1. राजा का विवाह विच्छेद (The King’s Divorce)

हेनरी VIII की कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, और उन्हें डर था कि उनकी मृत्यु के बाद ट्यूडर राजवंश खतरे में पड़ सकता है। उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी पहली पत्नी, कैथरीन ऑफ एरागॉन, उन्हें एक वैध पुत्र नहीं दे सकती हैं। इसलिए, उन्होंने अपनी शादी को रद्द (annul) करने और ऐनी बोलिन से शादी करने का फैसला किया। इसके लिए उन्हें पोप (Pope) की अनुमति की आवश्यकता थी।

थॉमस मोर, जो एक कट्टर कैथोलिक थे, पोप की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे और विवाह को एक पवित्र संस्कार मानते थे जिसे केवल चर्च ही समाप्त कर सकता था। उन्होंने राजा के इस फैसले का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यह उनके धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध था।

2. चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना

जब पोप ने हेनरी VIII के विवाह को रद्द करने से इनकार कर दिया, तो राजा ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने पोप की सत्ता को नकारते हुए खुद को चर्च ऑफ इंग्लैंड का सर्वोच्च प्रमुख (Supreme Head of the Church of England) घोषित कर दिया। यह निर्णय इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर देगा।

मोर ने इस कदम को भी अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि चर्च एक सार्वभौमिक संस्था है और इसका प्रमुख पोप ही हो सकता है, कोई राजा नहीं। उनके लिए, यह केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि एक धार्मिक विश्वास का मुद्दा था।

3. राजा की सर्वोच्चता अधिनियम (Act of Supremacy)

हेनरी VIII ने 1534 में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी नामक एक कानून पारित करवाया, जिसके अनुसार सभी नागरिकों को यह शपथ लेनी थी कि वे राजा को चर्च का सर्वोच्च प्रमुख मानते हैं। इस शपथ को लेने से इनकार करने को राजद्रोह (treason) माना जाएगा।

मोर ने इस कानून को मानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने चुपचाप अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया, यह उम्मीद करते हुए कि वे अपनी चुप्पी से अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन हेनरी VIII को केवल उनकी चुप्पी नहीं, बल्कि उनका खुला समर्थन चाहिए था। मोर की चुप्पी को राजा ने अपने अधिकार के खिलाफ एक खतरे के रूप में देखा।

इन तीनों मुद्दों ने मोर और हेनरी VIII के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी, जिसे भरना असंभव था। मोर की नैतिक और धार्मिक दृढ़ता ने उन्हें राजा की इच्छा के सामने झुकने से रोका, और यही उनके पतन का अंतिम कारण बनी।

हेनरी VIII और थॉमस मोर के बीच बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा कारण राजा का विवाह विच्छेद और उसके बाद चर्च ऑफ इंग्लैंड का गठन था। यह एक ऐसा मुद्दा था जिसने इंग्लैंड के राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया, और मोर के जीवन को भी निर्णायक रूप से प्रभावित किया।

विवाह विच्छेद का मुद्दा

हेनरी VIII को अपनी पहली पत्नी, कैथरीन ऑफ एरागॉन, से कोई जीवित पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। केवल उनकी बेटी, मैरी, ही जीवित थी। राजा को डर था कि उनके बाद कोई पुरुष वारिस न होने के कारण गृहयुद्ध छिड़ सकता है। वह कैथरीन को तलाक देकर ऐनी बोलिन से शादी करना चाहते थे, जिनसे उन्हें एक पुत्र की उम्मीद थी।

चूँकि कैथोलिक धर्म में तलाक की अनुमति नहीं थी, हेनरी ने पोप क्लेमेंट VII से अपनी शादी को रद्द करने का अनुरोध किया। लेकिन पोप, जो कैथरीन के भतीजे, सम्राट चार्ल्स पंचम के दबाव में थे, ने इस अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

चर्च ऑफ इंग्लैंड का गठन

पोप के इनकार से निराश होकर, हेनरी VIII ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने पोप की धार्मिक सत्ता को चुनौती दी और इंग्लैंड में चर्च के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करने का फैसला किया। उन्होंने 1534 में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी (Act of Supremacy) नामक कानून पारित किया, जिसके तहत:

- हेनरी VIII को चर्च ऑफ इंग्लैंड का एकमात्र सर्वोच्च प्रमुख घोषित किया गया।

- पोप की सत्ता को इंग्लैंड में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।

- चर्च के सभी अधिकारियों, पादरियों और प्रमुख नागरिकों को राजा की सर्वोच्चता की शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया।

थॉमस मोर का विरोध

थॉमस मोर, जो पोप की सर्वोच्चता में दृढ़ विश्वास रखते थे, इस क्रांतिकारी बदलाव को स्वीकार नहीं कर सके। उनके लिए, चर्च एक सार्वभौमिक संस्था थी, जिसका नेतृत्व केवल पोप ही कर सकते थे। वे हेनरी VIII के विवाह को रद्द करने और चर्च पर उनकी सत्ता स्थापित करने के दोनों निर्णयों का समर्थन नहीं कर सकते थे।

मोर ने चुपचाप लॉर्ड चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजा या उनके निर्णयों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने केवल अपनी अंतरात्मा का पालन किया और शपथ लेने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि उनकी चुप्पी ही उनके विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण थी।

लेकिन हेनरी VIII के लिए यह पर्याप्त नहीं था। राजा को न केवल कानून का पालन चाहिए था, बल्कि उसे अपने सभी प्रमुख सहयोगियों का खुला समर्थन भी चाहिए था। मोर की चुप्पी को राजा ने एक प्रकार के राजद्रोह के रूप में देखा। यही विरोध और राजा की बढ़ती हठधर्मिता ने मोर को उनकी अंतिम नियति की ओर धकेला।

थॉमस मोर के जीवन का सबसे निर्णायक और त्रासद मोड़ तब आया जब उन्हें अपनी अंतरात्मा और राजा हेनरी VIII की महत्वाकांक्षाओं के बीच एक को चुनना पड़ा। यह टकराव मुख्य रूप से दो विरोधी विचारों पर आधारित था: पोप की सर्वोच्चता और राजा की सर्वोच्चता।

पोप की सर्वोच्चता में विश्वास

मोर एक कट्टर कैथोलिक थे और उनका मानना था कि चर्च एक सार्वभौमिक संस्था है जिसका आध्यात्मिक प्रमुख केवल पोप हो सकते हैं। वे पोप को सेंट पीटर का उत्तराधिकारी और ईसा मसीह के प्रतिनिधि के रूप में देखते थे। उनके लिए यह एक अटूट धार्मिक विश्वास था। मोर का मानना था कि कोई भी राजा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पोप के आध्यात्मिक अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। यही कारण था कि वे हेनरी VIII के इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि राजा अपनी मर्जी से पोप की शक्ति को समाप्त कर सकता है।

राजा की सर्वोच्चता अधिनियम का विरोध

1534 में, जब हेनरी VIII ने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी (Act of Supremacy) पारित किया, तो यह मोर के सिद्धांतों पर सीधा हमला था। इस कानून के तहत:

- राजा को चर्च ऑफ इंग्लैंड का एकमात्र सर्वोच्च प्रमुख घोषित किया गया।

- सभी नागरिकों को इस अधिनियम का पालन करने की शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया।

- शपथ लेने से इनकार करने को राजद्रोह (treason) माना गया, जिसकी सजा मौत थी।

मोर ने इस अधिनियम का खुलकर विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सार्वजनिक रूप से चुप रहे। जब उनसे शपथ लेने के लिए कहा गया, तो उन्होंने शांतिपूर्वक इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि वे एक निष्ठावान नागरिक हैं और राजा का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा उन्हें यह मानने की अनुमति नहीं देती कि एक राजा चर्च का प्रमुख हो सकता है।

यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था। मोर जानते थे कि उनकी चुप्पी को भी राजद्रोह माना जा सकता है। लेकिन, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को राजा के आदेश से ऊपर रखा।

विरोध का महत्व

मोर का विरोध केवल एक राजनीतिक असहमति नहीं थी, बल्कि यह व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की दृढ़ता का एक शक्तिशाली उदाहरण था। उन्होंने यह दिखाया कि जब राज्य किसी व्यक्ति के मौलिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों पर हमला करता है, तो उसे चुपचाप स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मोर के इस विरोध ने हेनरी VIII को इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने मोर को गिरफ्तार करवा लिया और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया। मोर का विरोध उनके जीवन का सबसे बड़ा बलिदान साबित हुआ, लेकिन इसने उन्हें एक ऐसे शहीद के रूप में स्थापित किया जो अपनी अंतरात्मा के लिए खड़ा था।

थॉमस मोर के जीवन की सबसे उल्लेखनीय और प्रेरक विशेषता उनकी अंतरात्मा और विश्वास की अविश्वसनीय दृढ़ता थी। यह वह गुण था जिसने उन्हें राजा हेनरी VIII जैसे शक्तिशाली शासक के सामने झुकने से रोका और अंततः उन्हें एक शहीद का दर्जा दिलाया।

नैतिकता बनाम सत्ता

मोर के लिए, राजा की इच्छा और उनकी अपनी अंतरात्मा के बीच का संघर्ष केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था। यह उनके अस्तित्व के मूल में था। जब हेनरी VIII ने उन्हें चर्च ऑफ इंग्लैंड के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला, तो मोर ने यह महसूस किया कि यह उनके गहरे धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

मोर का मानना था कि पोप कैथोलिक चर्च के सच्चे प्रमुख हैं, और कोई भी राजा इस आध्यात्मिक सत्ता को नहीं छीन सकता। उन्होंने राजा के प्रति अपनी निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी सबसे बड़ी निष्ठा ईश्वर और चर्च के प्रति थी। उनका यह कहना था, “मैं राजा का एक अच्छा सेवक हूँ, लेकिन सबसे पहले ईश्वर का।” यह कथन उनकी सोच का सार प्रस्तुत करता है।

चुप रहने का निर्णय

जब मोर को यह स्पष्ट हो गया कि वह राजा के निर्णयों का समर्थन नहीं कर सकते, तो उन्होंने खुलकर विरोध करने के बजाय चुप रहने का फैसला किया। उन्होंने लॉर्ड चांसलर का पद छोड़ दिया और अपनी निजी जिंदगी में लौट आए। जब उनसे राजा की सर्वोच्चता अधिनियम पर शपथ लेने के लिए कहा गया, तो उन्होंने चुपचाप इनकार कर दिया, लेकिन दूसरों को ऐसा करने से नहीं रोका।

मोर को उम्मीद थी कि उनकी चुप्पी को राजा के प्रति उनकी असहमति का एक शांत तरीका माना जाएगा और उनकी जान बच जाएगी। लेकिन, हेनरी VIII को यह चुप्पी भी सहन नहीं हुई। राजा को लगता था कि मोर जैसे सम्मानित और लोकप्रिय व्यक्ति की चुप्पी, उनके नए चर्च के लिए एक खतरा थी।

अंतिम क्षणों में दृढ़ता

जब मोर पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, तो उनकी दृढ़ता और भी स्पष्ट हो गई। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, यहाँ तक कि अपनी सबसे प्रिय बेटी मार्गरेट से भी आग्रह किया कि वे उनकी खातिर अपने विश्वास से समझौता न करें।

अपने मुकदमे के दौरान, मोर ने बहादुरी से अपने विश्वास का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी संसदीय कानून, जो चर्च के सार्वभौमिक सिद्धांतों के विरुद्ध हो, वह अवैध है। उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपने देश के कानूनों को तोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अपनी अंतरात्मा और ईश्वर के कानून को नहीं।

थॉमस मोर की यह दृढ़ता दर्शाती है कि कुछ लोगों के लिए, सिद्धांत और विश्वास जीवन से भी अधिक मूल्यवान होते हैं। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन अपने नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उनकी कहानी आज भी लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने और उसके लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है।

हेनरी VIII द्वारा 1534 में पारित राजा की सर्वोच्चता अधिनियम (Act of Supremacy) ने थॉमस मोर के जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कानून ने राजा को इंग्लैंड में चर्च का सर्वोच्च प्रमुख घोषित किया और सभी नागरिकों को एक शपथ लेने के लिए मजबूर किया कि वे इस नए आदेश को स्वीकार करते हैं।

शपथ की अनिवार्यता

यह शपथ केवल एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं थी; यह एक व्यक्ति के धार्मिक विश्वास पर सीधा हमला था। इस शपथ में हेनरी VIII और ऐनी बोलिन के विवाह को वैध माना गया था और उनके बच्चों को इंग्लैंड के सिंहासन का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। इस शपथ को लेने से इनकार करने का मतलब था राजा के अधिकार को चुनौती देना, जिसे कानून के तहत राजद्रोह माना गया।

मोर का इनकार

थॉमस मोर ने शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता से इस शपथ को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वे राजा के एक निष्ठावान सेवक और नागरिक हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा उन्हें यह मानने की अनुमति नहीं देती कि कोई राजा चर्च का प्रमुख हो सकता है। उनके लिए, चर्च की आध्यात्मिक सत्ता पोप के पास थी, और कोई भी सांसारिक कानून इस धार्मिक सच्चाई को बदल नहीं सकता था।

मोर ने अपनी इस स्थिति के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने बस अपने पद से इस्तीफा दे दिया और चुपचाप अपने घर में रहने लगे। लेकिन राजा की इच्छा केवल चुपचाप मानने तक सीमित नहीं थी; उसे अपने सभी प्रमुख अधिकारियों का खुला समर्थन चाहिए था।

इंप्रिजमेंट और परिणाम

मोर के इनकार को राजा हेनरी VIII ने अपने अधिकार के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा। अप्रैल 1534 में, मोर को शपथ लेने के लिए बुलाया गया, और जब उन्होंने फिर से इनकार कर दिया, तो उन्हें सीधे टॉवर ऑफ लंदन में कैद कर दिया गया।

कारावास के दौरान, मोर को कई बार मनाने की कोशिश की गई कि वे अपना मन बदल लें, लेकिन वे अपनी अंतरात्मा और विश्वास पर अडिग रहे। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से भी यह आग्रह किया कि वे उनकी खातिर अपने विश्वास से समझौता न करें।

उनकी शपथ लेने से इनकार करने की यह घटना केवल उनके जीवन का एक हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सत्ता के सामने सिद्धांतों के लिए खड़े होने का एक कालातीत उदाहरण बन गई। यह इनकार ही उनके मुकदमे, दोषसिद्धि और अंततः उनकी शहादत का कारण बना।

राजा की सर्वोच्चता अधिनियम की शपथ लेने से इनकार करने के बाद, थॉमस मोर को अप्रैल 1534 में गिरफ्तार कर लिया गया और लंदन की सबसे कुख्यात जेल, टावर ऑफ लंदन में कैद कर दिया गया। यह कारावास लगभग 15 महीने तक चला, जो उनके जीवन का सबसे कठिन और एकाकी समय था।

कारावास की परिस्थितियाँ

मोर को टावर ऑफ लंदन में एक साधारण कैदी की तरह रखा गया था। उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति सीमित थी और उनकी सबसे प्रिय बेटी, मार्गरेट, ही उनसे नियमित रूप से मिल पाती थीं। इन मुलाकातों के दौरान भी, उनके और मोर के बीच की बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया जाता था, ताकि उनके खिलाफ किसी सबूत का इस्तेमाल किया जा सके।

जेल में रहते हुए भी, मोर ने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। राजा और उनके सलाहकारों ने उन्हें कई बार अपनी शपथ बदलने और अधिनियम को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। उन्हें उच्च पदों और सुविधाओं का लालच दिया गया, लेकिन मोर अपनी अंतरात्मा पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि वे एक राजा के वफादार सेवक हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति उनकी वफादारी सबसे पहले है।

जेल में लेखन और विचार

कारावास के दौरान, मोर ने कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और दार्शनिक रचनाएँ लिखीं। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कृति “ए डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्राइबुलेशन” (A Dialogue of Comfort Against Tribulation) है। इस पुस्तक में, उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और धार्मिक विश्वासों को दर्शाया है कि कैसे कठिनाइयों और दुखों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया जा सकता है। यह कृति एक प्रकार से उनकी अपनी स्थिति और भविष्य की अनिश्चितताओं पर उनके विचारों को दर्शाती है।

मुकदमे की तैयारी

टावर ऑफ लंदन में मोर का समय धीरे-धीरे उनके मुकदमे की ओर बढ़ रहा था। हेनरी VIII को यह स्पष्ट था कि जब तक मोर जीवित रहेंगे और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे, तब तक उनकी अपनी सत्ता पर एक छाया बनी रहेगी। राजा मोर को अपने नए आदेश का खुला समर्थन देने के लिए मजबूर करना चाहते थे, लेकिन जब वह इसमें विफल रहे, तो उन्होंने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाने का फैसला किया।

मोर का कारावास उनके जीवन के सबसे दुखद अध्यायों में से एक था, लेकिन यह उनकी असाधारण साहस और विश्वास की दृढ़ता का भी प्रतीक था। उन्होंने जेल की दीवारों के भीतर भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, जिसने उन्हें एक सच्चा शहीद बना दिया।

थॉमस मोर के कारावास के लगभग 15 महीने बाद, राजा हेनरी VIII ने उन पर राजद्रोह (treason) का आरोप लगाया। राजा ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि मोर की चुप्पी को उन्होंने अपने अधिकार के लिए एक चुनौती के रूप में देखा और वे उन्हें अपने नए धार्मिक आदेश का समर्थन करने के लिए मजबूर नहीं कर पाए थे।

राजद्रोह का आरोप

मोर पर दो मुख्य आरोप लगाए गए थे:

- दुर्भावनापूर्ण चुप्पी (Malicious Silence): यह आरोप लगाया गया था कि मोर ने राजा की सर्वोच्चता अधिनियम के बारे में चुप रहकर जानबूझकर राजा के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया था। यह एक नया और विवादित कानूनी सिद्धांत था, क्योंकि राजद्रोह के लिए आमतौर पर कुछ कहने या करने की आवश्यकता होती थी, न कि चुप रहने की।

- झूठी गवाही: सबसे गंभीर आरोप यह था कि मोर ने एक व्यक्ति, रिचर्ड रिच, को यह बताया था कि संसद राजा को चर्च का प्रमुख घोषित नहीं कर सकती। रिचर्ड रिच, जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और मोर को फंसाने के लिए तैयार था, ने झूठी गवाही दी कि मोर ने उसके सामने राजा की सर्वोच्चता का विरोध किया था।

मुकदमे की प्रक्रिया

मोर का मुकदमा 1 जुलाई, 1535 को वेस्टमिंस्टर हॉल में हुआ। यह एक राजनीतिक रूप से प्रेरित मुकदमा था, जिसमें न्याय की उम्मीद बहुत कम थी।

- बचाव: मोर ने अपने बचाव में प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने रिचर्ड रिच की गवाही को झूठा और अविश्वसनीय बताया, यह कहते हुए कि रिच ने पहले भी अपनी बेईमानी का परिचय दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी चुप्पी को राजद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि कानून के अनुसार, चुप्पी सहमति का संकेत देती है (“Qui tacet consentire videtur”)।

- निर्णय: हालाँकि, जूरी (jury) को पहले से ही यह निर्देश दिया गया था कि वे मोर को दोषी ठहराएँ। रिचर्ड रिच की झूठी गवाही को स्वीकार कर लिया गया, और मोर को राजद्रोह का दोषी पाया गया।

- निर्णय के बाद का भाषण: दोषी पाए जाने के बाद, मोर ने एक शक्तिशाली और अंतिम भाषण दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें झूठा दोषी ठहराया गया है और वे अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि एक दिन वे अपने उन सभी न्यायाधीशों और अभियोजकों से स्वर्ग में मिलेंगे, जहाँ वे एक साथ मिलकर हँसेंगे और इस अन्याय को भूल जाएँगे।

मोर को दी गई सजा उस समय राजद्रोहियों के लिए सबसे क्रूर थी: उन्हें फाँसी पर लटकाया जाना था, फिर उनके शरीर को खींचकर और काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाना था। हालाँकि, राजा ने इस सजा को मौत की सजा में बदल दिया।

मोर का यह मुकदमा इंग्लैंड के कानूनी इतिहास में एक काला अध्याय है, जहाँ न्याय को राजनीतिक लाभ के लिए कुचला गया था। यह मोर के जीवन का अंतिम अध्याय था, जिसने उन्हें एक सच्चा शहीद बना दिया।

थॉमस मोर को 1 जुलाई, 1535 को दोषी ठहराया गया था। इस अन्यायपूर्ण फैसले के बाद, उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, जो राजद्रोहियों के लिए उस समय एक क्रूर और अमानवीय प्रक्रिया थी। हालाँकि, राजा हेनरी VIII ने इस सज़ा को मृत्युदंड में बदल दिया, जहाँ उन्हें केवल फाँसी दी जानी थी।

फैसला सुनाए जाने के बाद, मोर को अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी गई। टावर ऑफ लंदन से वापस जाते समय, उनकी बेटी मार्गरेट ने उन्हें गले लगा लिया। यह दृश्य इतना भावनात्मक था कि आसपास के सभी सैनिक और अधिकारी भावुक हो उठे। मोर ने अपनी बेटी को सांत्वना दी और उसे भगवान पर भरोसा रखने की सलाह दी।

उनकी अंतिम रात

मोर ने अपनी अंतिम रात को शांत और प्रार्थना में बिताया। उन्होंने अपनी पत्नी जेन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति और अपने दृढ़ विश्वास के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि वे स्वर्ग में उनसे फिर मिलेंगे। मोर ने अपनी मौत को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार किया और वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे।

निष्पादन का दिन

6 जुलाई, 1535 की सुबह, मोर को टावर ऑफ लंदन से बाहर लाया गया। वे अपनी मृत्यु के लिए सफेद शर्ट पहने हुए थे, जो उनकी पवित्रता और निर्दोषता का प्रतीक थी। जब वे फाँसी के तख्ते की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में कई लोगों ने उन्हें सांत्वना दी। एक व्यक्ति ने उन्हें एक गिलास शराब की पेशकश की, जिसे उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, यह कहते हुए कि उनकी प्यास स्वर्ग में बुझाई जाएगी।

उनकी अंतिम बातें

फाँसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले, मोर ने भीड़ को संबोधित किया। उनके अंतिम शब्द साहस, हास्य और गहरी धार्मिक आस्था से भरे हुए थे।

- “मैं राजा का एक अच्छा सेवक हूँ, लेकिन सबसे पहले ईश्वर का।” यह उनका सबसे प्रसिद्ध और मार्मिक बयान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे राजा के प्रति निष्ठावान थे, लेकिन जब राजा के आदेश ईश्वर के आदेशों के विरुद्ध गए, तो उन्होंने ईश्वर को चुना।

- “मेरी मौत को अच्छे हास्य में स्वीकार करें।” मोर ने फाँसी देने वाले से कहा कि वह डरें नहीं, क्योंकि उनकी गर्दन छोटी है और वह आसानी से कट जाएगी। यह हास्य उनके गहरे विश्वास को दर्शाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है।

मोर ने शांतिपूर्वक अपनी आँखें बंद कर लीं और उनका सिर काट दिया गया। इस प्रकार, थॉमस मोर ने अपनी अंतरात्मा और विश्वास के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके अंतिम शब्द उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, जो हमें यह सिखाते हैं कि नैतिक सिद्धांतों और सच्चाई के लिए खड़े होना कितना महत्वपूर्ण है।

थॉमस मोर के जीवन की कहानी का अंत 6 जुलाई, 1535 को हुआ, जब उन्हें टॉवर हिल (Tower Hill) पर मौत की सजा दी गई। यह निष्पादन उनकी अंतरात्मा और विश्वास की दृढ़ता का अंतिम प्रमाण था।

अंतिम क्षणों का साहस

निष्पादन के दिन, मोर को टावर ऑफ लंदन से फाँसी के तख्ते की ओर ले जाया गया। वे पूरी तरह से शांत और संतुष्ट दिख रहे थे। उनका चेहरा हास्य और प्रार्थना से भरा हुआ था, जो इस बात का प्रतीक था कि वे अपनी नियति को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके थे। रास्ते में उन्होंने एक महिला को भी सांत्वना दी, जिसने उनसे एक कानूनी मामले में मदद मांगी थी। उन्होंने महिला को बताया कि उनका मामला आज खत्म हो गया है और उन्हें शांति मिल गई है।

फाँसी के तख्ते पर, मोर ने एक संक्षिप्त भाषण दिया, लेकिन उन्होंने राजा के खिलाफ कोई कठोर शब्द नहीं कहे। इसके बजाय, उन्होंने अपने विश्वास को दोहराया। उन्होंने भीड़ को बताया कि वे “राजा के एक अच्छे सेवक के रूप में मर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ईश्वर के सेवक के रूप में।” ये शब्द उनके जीवन के नैतिक संघर्ष का सार थे।

फाँसी देने वाले से बात करते समय भी मोर ने अपना हास्य नहीं छोड़ा। उन्होंने विनम्रता से फाँसी देने वाले से कहा, “डरें नहीं, बस अपना काम करें। देखिए, मेरी गर्दन छोटी है, इसलिए अपना निशाना ठीक से लगाएँ।”

शहादत और विरासत

जब उनका सिर काट दिया गया, तो उनका सिर एक खंभे पर लगाकर लंदन ब्रिज पर प्रदर्शित किया गया, जैसा कि उस समय राजद्रोहियों के साथ किया जाता था। हालाँकि, उनकी बेटी मार्गरेट, अपनी साहस और प्रेम के लिए जानी जाती थीं, उन्होंने खतरे के बावजूद चुपके से अपने पिता का सिर वहाँ से हटा लिया।

थॉमस मोर का निष्पादन एक त्रासदी थी, लेकिन यह एक शहादत भी थी। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन अपने सिद्धांतों और अपनी अंतरात्मा को नहीं छोड़ा। उनकी मृत्यु ने इंग्लैंड और यूरोप में कई लोगों को प्रेरित किया। उनके मित्र इरास्मस ने कहा कि मोर की मृत्यु ने उन्हें इंग्लैंड में मानवतावाद के अंत का एहसास कराया।

कैथोलिक चर्च ने मोर को 1935 में एक संत के रूप में मान्यता दी, जो उनकी धार्मिक दृढ़ता और विश्वास के प्रति उनके बलिदान को स्वीकार करता है। उनकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि सत्ता और अन्याय के सामने भी व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है।

थॉमस मोर का निष्पादन न केवल उनके जीवन का अंत था, बल्कि यह उनकी अमर विरासत की शुरुआत भी थी। उनकी मृत्यु ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जिसने अपने सिद्धांतों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया।

एक शहीद के रूप में विरासत

मोर की शहादत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा और धार्मिक विश्वास की रक्षा के लिए अपनी जान दी। उन्होंने राजा के आदेश को स्वीकार करने के बजाय अपनी धार्मिक नैतिकता को चुना। इस कार्य ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जो किसी भी कीमत पर सत्य और न्याय के लिए खड़ा था।

- अंतरात्मा की स्वतंत्रता: मोर की कहानी दुनिया भर में अंतरात्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। उन्होंने यह दिखाया कि किसी भी व्यक्ति का अपनी नैतिकता और विश्वास को बनाए रखने का अधिकार है, भले ही इसके परिणाम कितने भी कठोर क्यों न हों।

- नैतिक नेतृत्व का आदर्श: उनके जीवन ने यह आदर्श स्थापित किया कि सच्चा नेतृत्व सत्ता और शक्ति से नहीं, बल्कि नैतिक सिद्धांतों और ईमानदारी से आता है।

- बौद्धिक प्रभाव: उनकी कृतियाँ, विशेषकर “यूटोपिया”, आज भी राजनीतिक दर्शन, समाजशास्त्र और साहित्य के छात्रों द्वारा पढ़ी और सराही जाती हैं। उनकी रचनाएँ हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक आदर्श समाज कैसा हो सकता है।

कैथोलिक चर्च द्वारा संतत्व

मोर की मृत्यु के बाद, कैथोलिक चर्च ने उन्हें एक शहीद के रूप में देखा।

- बीटिफिकेशन (Beatification): 1886 में, पोप लियो XIII ने थॉमस मोर को “बीटिफाइड” (beautified) घोषित किया, जो संतत्व की प्रक्रिया का पहला कदम है।

- कैननाइजेशन (Canonization): 1935 में, पोप पायस XI ने उन्हें एक संत (Saint) के रूप में मान्यता दी। उनकी शहादत की 400वीं वर्षगांठ पर उन्हें संत का दर्जा दिया गया, जिससे वे कैथोलिक चर्च में एक सम्मानित व्यक्ति बन गए।

- फेस्ट डे (Feast Day): कैथोलिक कैलेंडर में उनका फेस्ट डे 22 जून को सेंट जॉन फिशर के साथ मनाया जाता है, जिन्हें मोर के साथ ही हेनरी VIII के विरोध के कारण मारा गया था।

आज, सेंट थॉमस मोर को वकीलों, राजनेताओं और सिविल सेवकों के संरक्षक संत (Patron Saint) के रूप में माना जाता है। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि व्यक्ति की नैतिकता और विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन अपनी गरिमा और सत्य को नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि उनका नाम इतिहास में अमर हो गया।

थॉमस मोर के जीवन और उनकी मृत्यु का इंग्लैंड और पूरे यूरोप पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। उनका प्रभाव केवल राजनीतिक या धार्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने सामाजिक और साहित्यिक विचारों को भी प्रभावित किया।

राजनीतिक और नैतिक प्रभाव

- अंतरात्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक: मोर की शहादत ने उन्हें व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता और नैतिकता का एक सार्वभौमिक प्रतीक बना दिया। उन्होंने यह दिखाया कि किसी भी व्यक्ति का अपने नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखने का अधिकार है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उनकी यह विरासत आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की अवधारणा को मजबूत करती है।

- नैतिक नेतृत्व का आदर्श: मोर ने यह साबित किया कि एक नेता की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी और नैतिकता होती है। उन्होंने लॉर्ड चांसलर जैसे सर्वोच्च पद को छोड़ना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। उनका जीवन आज भी राजनेताओं और सिविल सेवकों के लिए एक नैतिक आदर्श प्रस्तुत करता है।

साहित्यिक और दार्शनिक प्रभाव

- “यूटोपिया” का स्थायी महत्व: मोर की कृति “यूटोपिया” ने राजनीतिक दर्शन और साहित्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इस पुस्तक ने “यूटोपियन” साहित्य की एक नई विधा को जन्म दिया, जहाँ लेखक एक आदर्श समाज की कल्पना करके अपने समय की सामाजिक समस्याओं की आलोचना करते हैं।

- सामाजिक समानता की प्रेरणा: “यूटोपिया” में सामुदायिक संपत्ति, धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे विचार कई सदियों तक दार्शनिकों और सामाजिक विचारकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे। यह कृति आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज को कैसे अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी बनाया जा सकता है।

धार्मिक प्रभाव

- कैथोलिक चर्च के लिए प्रतीक: हेनरी VIII से अलग होने के बाद, मोर की शहादत ने इंग्लैंड में कैथोलिक चर्च के अनुयायियों के लिए साहस और विश्वास का प्रतीक बन गया।

- संतत्व की मान्यता: 1935 में कैथोलिक चर्च द्वारा उन्हें संत की उपाधि दी गई, जिसने उनके बलिदान को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। आज भी वे उन लोगों के लिए प्रेरणा हैं जो अपने विश्वास के लिए खड़े होते हैं।

थॉमस मोर ने अपने जीवन में भले ही सत्ता खो दी हो, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जीवित है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति पद या धन में नहीं, बल्कि सिद्धांतों और नैतिक साहस में निहित होती है।

थॉमस मोर की कृति “यूटोपिया” (Utopia), जिसे उन्होंने 1516 में लिखा था, एक ऐसी रचना है जिसका महत्व केवल उसके समय तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने सदियों तक साहित्य, राजनीति और दर्शन को प्रभावित किया।

साहित्यिक महत्व

- एक नई साहित्यिक शैली का जन्म: “यूटोपिया” ने एक नई साहित्यिक शैली को जन्म दिया जिसे यूटोपियन साहित्य कहा जाता है। इस शैली में लेखक एक काल्पनिक, आदर्श समाज का वर्णन करके अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं की आलोचना करते हैं। मोर की कृति के बाद, कई लेखकों ने इस शैली को अपनाया, जैसे थॉमस कैंपेनेला की “सिटी ऑफ़ द सन” और फ्रांसिस बेकन की “न्यू अटलांटिस”।

- व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक स्वर: यह पुस्तक केवल एक आदर्श समाज की कहानी नहीं है, बल्कि यह अपने समय के इंग्लैंड पर एक गहरा व्यंग्य भी है। मोर ने यूटोपिया के आदर्शों का उपयोग करके इंग्लैंड में व्याप्त गरीबी, अन्याय, और भ्रष्टाचार पर कटाक्ष किया। यह साहित्यिक तरीका आज भी सामाजिक आलोचना के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है।

राजनीतिक महत्व

- राजनीतिक दर्शन का आधार: “यूटोपिया” ने राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। मोर ने इस पुस्तक में सामुदायिक संपत्ति, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक शासन जैसे विचारों को प्रस्तुत किया, जो उस समय के राजशाही और सामंती समाज के लिए बहुत ही क्रांतिकारी थे।

- सामाजिक समानता की अवधारणा: मोर ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ निजी संपत्ति नहीं थी, जिससे सभी नागरिक समान रूप से काम करते थे और समान रूप से लाभ प्राप्त करते थे। यह विचार आगे चलकर समाजवाद और साम्यवाद जैसी राजनीतिक विचारधाराओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना।

- युद्ध की आलोचना: मोर ने यूटोपिया के माध्यम से युद्ध की निरर्थकता और क्रूरता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने दिखाया कि एक आदर्श समाज में युद्ध को अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है, न कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साधन के रूप में।

दार्शनिक महत्व

- मनुष्य की प्रकृति पर विचार: “यूटोपिया” एक दार्शनिक प्रश्न उठाती है: क्या मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छा है या बुरा? मोर का आदर्श समाज यह सुझाव देता है कि मनुष्य का व्यवहार उसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि समाज न्यायपूर्ण और समान हो, तो मनुष्य का स्वभाव भी बेहतर हो सकता है।

- नैतिकता और धर्म: मोर ने यूटोपिया में धार्मिक सहिष्णुता के विचार को प्रस्तुत किया, जो उस समय के धार्मिक संघर्षों को देखते हुए एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने यह दिखाया कि विभिन्न धर्मों के लोग शांतिपूर्वक एक साथ रह सकते हैं, जब तक कि वे नैतिकता और आपसी सम्मान का पालन करते हैं।

“यूटोपिया” केवल एक काल्पनिक कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कृति है जिसने अपने समय के समाज पर सवाल उठाए और सदियों तक आने वाले विचारकों के लिए एक मार्गदर्शक का काम किया। इसका साहित्यिक, राजनीतिक और दार्शनिक महत्व आज भी इसे एक अमर और प्रभावशाली रचना बनाता है।

थॉमस मोर के जीवन की कहानी, विशेष रूप से उनकी शहादत, आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। उनकी अंतरात्मा की आवाज और सत्य के लिए खड़े होने का उनका आदर्श आज भी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है।

नैतिक सिद्धांतों की सर्वोच्चता

आधुनिक दुनिया में, जहाँ सत्ता, धन और सफलता अक्सर नैतिक सिद्धांतों पर हावी हो जाते हैं, मोर का जीवन एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। उन्होंने यह दिखाया कि जब सिद्धांतों और व्यक्तिगत लाभ के बीच चुनाव करना हो, तो सिद्धांतों को चुनना ही सच्ची मानवीय गरिमा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी अंतरात्मा की पवित्रता है, जिसे किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जाना चाहिए।

सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ प्रतिरोध

मोर ने राजा हेनरी VIII के निरंकुश और मनमाने फैसलों का विरोध किया। उनका विरोध सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक नैतिक प्रतिरोध का उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने शासकों के अनुचित और अन्यायपूर्ण आदेशों को चुनौती दें। मोर की कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस करते हैं, भले ही इसके परिणाम कितने भी कठोर क्यों न हों।

अंतरात्मा की स्वतंत्रता

आज के समय में, जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की बात की जाती है, मोर की अंतरात्मा की स्वतंत्रता का आदर्श और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने यह साबित किया कि कोई भी राज्य या कानून किसी व्यक्ति को अपने मौलिक धार्मिक या नैतिक विश्वासों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उनकी कहानी उन सभी के लिए एक प्रतीक है जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विश्वासों की रक्षा के लिए लड़ते हैं।

अहिंसक विरोध का आदर्श

यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि मोर ने कभी भी राजा के खिलाफ हिंसा या विद्रोह को बढ़ावा नहीं दिया। उनका विरोध पूरी तरह से अहिंसक था। उन्होंने केवल अपने पद से इस्तीफा दिया और चुपचाप शपथ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी चुप्पी और अपनी मृत्यु के माध्यम से अपने सत्य की पुष्टि की। यह हमें सिखाता है कि शक्तिशाली विरोध हमेशा हिंसक नहीं होता, बल्कि नैतिक दृढ़ता और शांतिपूर्ण प्रतिरोध भी बहुत प्रभावी हो सकते हैं।

संक्षेप में, थॉमस मोर का आदर्श हमें यह सिखाता है कि:

- अपनी अंतरात्मा की आवाज को हमेशा सुनना चाहिए।

- नैतिकता और सिद्धांत व्यक्तिगत लाभ से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

- सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े होने का साहस रखना चाहिए।

- सत्य और विश्वास के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।

उनकी कहानी एक कालातीत सत्य को दर्शाती है कि व्यक्ति की सच्ची महानता उसके बाहरी पद या शक्ति में नहीं, बल्कि उसके आंतरिक नैतिक साहस और दृढ़ विश्वास में होती है।