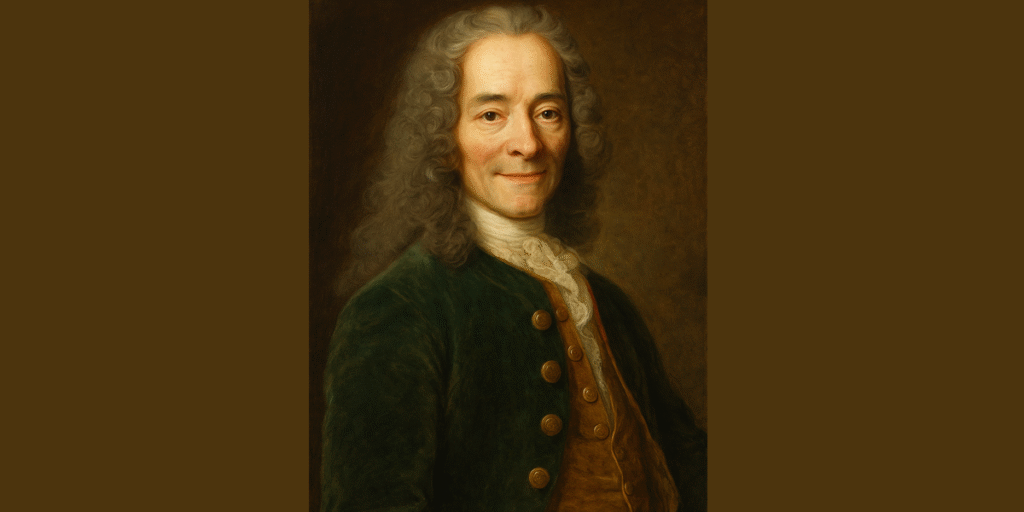

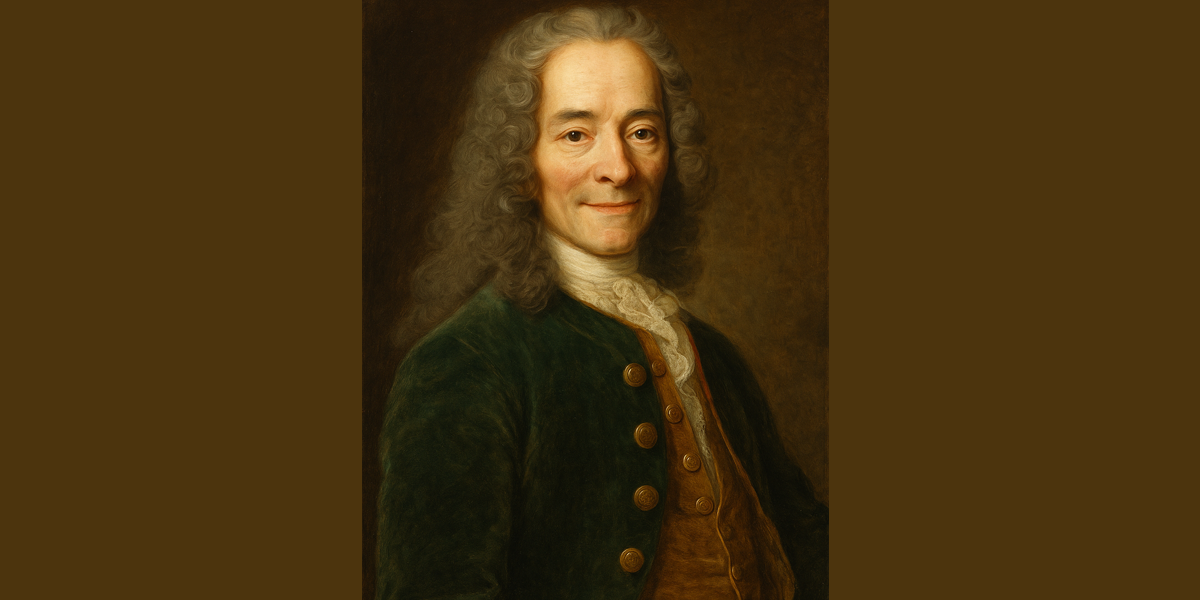

वोल्टेयर का जन्म और प्रारंभिक जीवन

फ्रांसीसी प्रबुद्धता के महानतम विचारकों में से एक, वोल्टेयर का जन्म 21 नवंबर, 1694 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। उनका वास्तविक नाम फ्रांकोइस-मैरी अरोएट (François-Marie Arouet) था। उनके पिता, फ्रांकोइस अरोएट, एक नोटरी और सरकारी अधिकारी थे, और उनकी माँ, मैरी मार्गरीट डूपान, एक कुलीन परिवार से थीं। वोल्टेयर अपने पाँच भाई-बहनों में सबसे छोटे थे।

उनका परिवार काफी समृद्ध और शिक्षित था, जिससे उन्हें कम उम्र से ही बौद्धिक गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल मिला। उन्होंने पेरिस के प्रतिष्ठित जेसुइट कॉलेज लुई-ले-ग्रांड (Collège Louis-le-Grand) में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उन्होंने लैटिन, ग्रीक और साहित्य का अध्ययन किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और व्यंग्यात्मक स्वभाव का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। हालाँकि उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन उनकी रुचि हमेशा साहित्य और लेखन में रही। उन्होंने कम उम्र से ही कविताएँ लिखना शुरू कर दिया था, और उनकी प्रारंभिक रचनाओं में ही उनके भविष्य के लेखन की झलक दिखाई देती थी, जो हास्य, व्यंग्य और सामाजिक टिप्पणियों से भरपूर था।

पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा का प्रारंभिक प्रभाव

वोल्टेयर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो फ्रांसीसी समाज के बुर्जुआ वर्ग से संबंधित था। उनके पिता, फ्रांकोइस अरोएट, एक समृद्ध और सम्मानित नोटरी थे, और शाही परिवार के साथ भी उनके संबंध थे। यह पृष्ठभूमि वोल्टेयर को एक स्थिर और आरामदायक बचपन प्रदान करती थी, जिसने उन्हें बिना किसी वित्तीय बाधा के अपनी बौद्धिक रुचियों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया।

उनकी माँ, मैरी मार्गरीट डूपान, अपेक्षाकृत कम उम्र में गुजर गईं जब वोल्टेयर केवल सात वर्ष के थे, लेकिन उनके परिवार में बौद्धिक झुकाव और साहित्यिक स्वाद मौजूद थे। उनके बड़े भाई-बहन भी शिक्षित थे, और घर का माहौल अक्सर किताबों, चर्चाओं और विचारों से भरा रहता था। इस परिवेश ने उन्हें कम उम्र से ही सीखने और ज्ञान के प्रति उत्सुक बनाया।

वोल्टेयर की औपचारिक शिक्षा पेरिस के प्रतिष्ठित जेसुइट कॉलेज लुई-ले-ग्रांड में हुई (जो आज के दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरह ही एक प्रमुख और उच्च-स्तरीय संस्थान था)। उन्होंने 1704 से 1711 तक यहाँ अध्ययन किया। जेसुइट शिक्षकों को उनकी शैक्षणिक कठोरता और छात्रों में तर्क और वक्तृत्व कौशल विकसित करने के लिए जाना जाता था। वोल्टेयर ने यहाँ लैटिन और ग्रीक साहित्य, इतिहास, धर्मशास्त्र और दर्शनशास्त्र का गहन अध्ययन किया।

इस शिक्षा का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा:

- तर्क और आलोचनात्मक सोच: जेसुइट्स ने उन्हें तर्क करना और विभिन्न विचारों का विश्लेषण करना सिखाया, जो उनके बाद के दार्शनिक कार्यों की आधारशिला बनी।

- क्लासिकी साहित्य का ज्ञान: उन्होंने प्राचीन रोमन और ग्रीक लेखकों की रचनाओं में महारत हासिल की, जिससे उनकी लेखन शैली में परिष्कार और गहराई आई।

- वाद-विवाद और व्यंग्य: कॉलेज के माहौल ने उन्हें वाद-विवाद और अपनी बातों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का कौशल प्रदान किया। उन्होंने यहीं पर अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति को निखारा, जिसका उपयोग वे बाद में सामाजिक और राजनीतिक आलोचना के लिए करेंगे।

- धार्मिक संस्थाओं का अवलोकन: जेसुइट शिक्षा ने उन्हें कैथोलिक चर्च की कार्यप्रणाली और हठधर्मिता को करीब से समझने का मौका दिया, जिसने बाद में धार्मिक सहिष्णुता और चर्च के अलगाव के उनके विचारों को आकार दिया।

वोल्टेयर की पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें भौतिक सुरक्षा दी, जबकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ने उन्हें एक मजबूत बौद्धिक नींव और आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया, जो उन्हें प्रबुद्धता के सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक बनने में मदद करेगा।

उस समय के फ्रांस का सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ (17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत)

वोल्टेयर का प्रारंभिक जीवन (1694 में जन्म) और युवावस्था ऐसे समय में बीती जब फ्रांस गहरा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन देख रहा था, लेकिन साथ ही साथ पुरानी व्यवस्था की जड़ें भी बहुत गहरी थीं। यह काल “सूर्य राजा” लुई XIV (Louis XIV) के शासनकाल के अंतिम वर्षों (जो 1715 में समाप्त हुआ) और उनके उत्तराधिकारी, लुई XV के रीजेंसी काल की शुरुआत का था।

1. पूर्ण राजशाही (Absolute Monarchy):

फ्रांस उस समय एक पूर्ण राजशाही के अधीन था, जहाँ राजा को ईश्वरीय अधिकार प्राप्त था। लुई XIV, जो “मैं ही राज्य हूँ” (L’État, c’est moi) कहने के लिए प्रसिद्ध थे, ने सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण किया था।

- राजा की निरंकुश सत्ता: राजा का शब्द ही कानून था। कोई संसदीय निकाय नहीं था जो उसकी शक्ति को चुनौती दे सके।

- वर्साय का दरबार: वर्साय का महल सत्ता और वैभव का केंद्र था, जहाँ राजा ने कुलीनों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपने आस-पास रखा था, ताकि वे अपने क्षेत्रों में विद्रोह न कर सकें।

- शाही खर्च: राजा और दरबार का अत्यधिक खर्च फ्रांस की वित्तीय स्थिति पर भारी पड़ रहा था, जिससे आम जनता पर करों का बोझ बढ़ रहा था।

2. कठोर सामाजिक स्तरीकरण (Rigid Social Hierarchy):

फ्रांसीसी समाज को तीन मुख्य “एस्टेट्स” (Estates) में विभाजित किया गया था, जो जन्म पर आधारित एक कठोर पदानुक्रम था:

- पहला एस्टेट (First Estate): पादरी वर्ग (Clergy): इसमें चर्च के सदस्य शामिल थे। इनके पास विशाल भूमि और धन था और इन्हें करों से छूट प्राप्त थी। इनके पास समाज पर अत्यधिक नैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव था।

- दूसरा एस्टेट (Second Estate): कुलीन वर्ग (Nobility): इसमें राजा और शाही परिवार, सामंती कुलीन और दरबारी शामिल थे। इन्हें भी करों से छूट प्राप्त थी और इन्हें कई विशेषाधिकार (जैसे विशेष कानूनी अधिकार और सरकारी पदों तक पहुँच) प्राप्त थे।

- तीसरा एस्टेट (Third Estate): आम जनता (Commoners): इसमें समाज का विशाल बहुमत शामिल था – किसान, कारीगर, व्यापारी, वकील, डॉक्टर और बुद्धिजीवी (जैसे वोल्टेयर का परिवार)। इन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था और उन्हें सभी करों का बोझ उठाना पड़ता था। इस वर्ग में भी आंतरिक रूप से आर्थिक असमानताएँ थीं, लेकिन सभी को समान रूप से कुलीन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों का सामना करना पड़ता था।

3. धार्मिक असहिष्णुता और चर्च का प्रभाव:

कैथोलिक चर्च फ्रांस में एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था थी।

- राज्य धर्म: कैथोलिक धर्म राज्य का एकमात्र स्वीकार्य धर्म था। 1685 में लुई XIV द्वारा नैनटेस के आदेश (Edict of Nantes) को रद्द करने के बाद प्रोटेस्टेंट (ह्यूगनॉट्स) को गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिससे कई लोग फ्रांस छोड़कर भाग गए।

- धार्मिक एकाधिकार: चर्च ने शिक्षा और Censorship (सेंसरशिप) पर भी गहरा नियंत्रण रखा था। वे किसी भी ऐसे विचार को दबाने में संकोच नहीं करते थे जो उनकी हठधर्मिता या राजशाही की सत्ता को चुनौती देता था।

- जन सीनवाद (Jansenism) का विरोध: कैथोलिक चर्च के भीतर भी जैनसेनवाद जैसे सुधारवादी आंदोलनों को कठोरता से दबाया गया, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव और भी स्पष्ट हो गया।

4. बढ़ती असमानता और सामाजिक तनाव:

राजा के भव्य जीवन, लगातार युद्धों (जैसे स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध), और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों के कारण राज्य पर भारी कर्ज था। इस वित्तीय बोझ को मुख्य रूप से तीसरे एस्टेट पर करों के माध्यम से डाला गया था, जिससे आम जनता में व्यापक असंतोष था। हालाँकि 17वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांस यूरोप की सबसे शक्तिशाली सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति था, लेकिन भीतर ही भीतर सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़ रहा था।

वोल्टेयर ने इसी माहौल में आँखें खोलीं। उनकी परवरिश और शिक्षा ने उन्हें इस कठोर व्यवस्था, धार्मिक हठधर्मिता और सामाजिक अन्याय को करीब से देखने का अवसर दिया। इन्हीं अनुभवों ने उनके भविष्य के लेखन और दर्शन की नींव रखी, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक न्याय की वकालत करेगा।

कानून की पढ़ाई और कविता की ओर झुकाव

वोल्टेयर के पिता, फ्रांकोइस अरोएट, एक सफल नोटरी थे और स्वाभाविक रूप से चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके नक्शेकदम पर चले। इसलिए, जेसुइट कॉलेज लुई-ले-ग्रांड से अपनी उत्कृष्ट शिक्षा पूरी करने के बाद, वोल्टेयर को कानून की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने पेरिस में कानून का अध्ययन शुरू किया, जो उस समय एक प्रतिष्ठित और व्यावहारिक पेशा माना जाता था।

हालाँकि, वोल्टेयर का मन कभी भी कानूनी सिद्धांतों और अदालती कार्यवाही में नहीं लगा। उनका सच्चा जुनून और प्रतिभा कविता और साहित्य में थी। वे कानूनी किताबों में खो जाने के बजाय, घंटों काव्य छंदों की रचना करने, व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ लिखने और साहित्यिक मंडलों में समय बिताने में अधिक रुचि रखते थे। वे पेरिस के साहित्यिक सैलून में नियमित रूप से जाते थे, जहाँ उस समय के प्रमुख लेखक, दार्शनिक और कुलीन लोग एकत्र होते थे। यहीं पर उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा को निखारा और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक मंच पाया।

उनके पिता उनके इस “व्यर्थ” शौक से नाराज़ थे और उन्हें साहित्यिक गतिविधियों से दूर रखने की कोशिश करते थे। कई बार उन्होंने वोल्टेयर को पेरिस से दूर भेजने का भी प्रयास किया, ताकि वे कानून की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लेकिन वोल्टेयर का संकल्प अटल था। उन्होंने गुप्त रूप से कविताएँ लिखना जारी रखा और जल्द ही अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और व्यंग्यात्मक कविताओं के लिए एक युवा प्रतिभा के रूप में जाने जाने लगे।

इस समय उनके कुछ शुरुआती व्यंग्यात्मक लेखन और कविताएँ, विशेष रूप से शाही अधिकारियों और कुलीनों के खिलाफ, उन्हें परेशानी में डालने लगीं। यह उनके जीवन में आने वाली कई सेंसरशिप और कैद की घटनाओं की शुरुआत थी। उनकी कलम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन यही उन्हें शासक वर्ग के क्रोध का पात्र भी बनाती थी।

कानून की पढ़ाई उनके परिवार की अपेक्षा थी, लेकिन कविता और लेखन उनके दिल का आह्वान था। इसी झुकाव ने उन्हें एक वकील के बजाय एक महान दार्शनिक और लेखक बनने की राह पर अग्रसर किया, और जिसने उन्हें प्रबुद्धता के सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक बनाया।

‘अरोएट’ से ‘वोल्टेयर’ तक नाम का परिवर्तन

फ्रांकोइस-मैरी अरोएट का ‘वोल्टेयर’ बनना उनके जीवन और साहित्यिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह केवल एक नाम बदलना नहीं था, बल्कि यह उनके पुराने जीवन और उनके साहित्यिक व दार्शनिक आदर्शों के बीच एक प्रतीकात्मक विभाजन था।

नाम परिवर्तन के पीछे के कारण:

यह परिवर्तन 1718 में हुआ, जब अरोएट बास्टिल में अपनी पहली कैद से रिहा हुए थे। इस कैद का कारण उनकी कुछ व्यंग्यात्मक कविताएँ थीं, जिन्हें राजघराने या शक्तिशाली व्यक्तियों पर हमला करने वाला माना गया था। इस अनुभव ने उन्हें अपनी स्वतंत्रता और पहचान के महत्व का एहसास कराया।

नाम बदलने के पीछे कई संभावित कारण बताए जाते हैं:

- पुराने जीवन से अलगाव: ‘अरोएट’ नाम उनके पिता और उनके द्वारा अपेक्षित कानून के पेशे से जुड़ा था। ‘वोल्टेयर’ नाम अपनाकर उन्होंने अपने साहित्यिक और दार्शनिक करियर के लिए एक नई पहचान गढ़ी, जो उनके परिवार की अपेक्षाओं से अलग थी। यह एक तरह से अपने अतीत और उससे जुड़ी परेशानियों से खुद को अलग करने का प्रयास था।

- अनाग्राम: सबसे प्रचलित सिद्धांत यह है कि ‘वोल्टेयर’ नाम उनके मूल उपनाम ‘अरोएट’ (Arouet) और ‘ले ज्यून’ (le jeune, यानी छोटा या युवा) के अक्षरों का एक अनाग्राम (anagram) है, जिसमें लैटिन वर्णमाला का उपयोग किया गया है। लैटिन में U को V और J को I के रूप में लिखा जाता था। इस तरह, AROUET LE JEUNE के अक्षरों को फेरबदल करके VOLTAIRE बनाया जा सकता है।

- कलात्मक पहचान: उस समय लेखकों के लिए एक छद्म नाम (pseudonym) का उपयोग करना आम बात थी, खासकर यदि वे विवादास्पद विषयों पर लिखते थे। यह उन्हें संभावित सेंसरशिप या कानूनी परेशानियों से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता था, और उन्हें एक विशिष्ट साहित्यिक पहचान बनाने में भी मदद करता था।

- एक नए व्यक्तित्व का प्रतीक: वोल्टेयर का नया नाम उनके नए, अधिक परिपक्व और क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्तित्व का प्रतीक बन गया। यह ऐसा था जैसे उन्होंने खुद को एक नए, बोल्ड और निडर दार्शनिक और आलोचक के रूप में फिर से गढ़ा हो।

इस नाम परिवर्तन के बाद, फ्रांकोइस-मैरी अरोएट इतिहास में ‘वोल्टेयर’ के नाम से अमर हो गए। यह नाम उनकी साहित्यिक स्वतंत्रता, उनके व्यंग्यात्मक कौशल और प्रबुद्धता के आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का पर्याय बन गया।

बास्टिल में कैद और शुरुआती साहित्यिक कार्य

वोल्टेयर का जीवन, उनके शुरुआती दिनों से ही, उनके तीखे व्यंग्य और स्थापित सत्ता के प्रति उनके उपहास के कारण विवादों से घिरा रहा। उनकी कलम की धार इतनी पैनी थी कि वह अक्सर उन्हें परेशानी में डाल देती थी।

बास्टिल में पहली कैद (1717-1718):

वोल्टेयर को पहली बार 1717 में पेरिस के कुख्यात बास्टिल किले में कैद किया गया था। इस कैद का कारण कुछ व्यंग्यात्मक कविताएँ थीं, जिन्हें उन्होंने लिखा था या जिनके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था। इन कविताओं में कथित तौर पर ड्यूक ऑफ ऑरलियन्स (जो उस समय रीजेंट थे) और उनकी बेटी पर व्यंग्य किया गया था। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं था कि क्या वोल्टेयर ही इन कविताओं के वास्तविक लेखक थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा और उनकी पिछली “उच्छृंखल” टिप्पणियों के कारण उन्हें ही दोषी ठहराया गया।

उन्होंने बास्टिल में लगभग ग्यारह महीने बिताए। यह कैद उनके लिए एक कठिन अनुभव था, लेकिन इसने उन्हें तोड़ने के बजाय मजबूत किया। यह उनके लिए आत्म-चिंतन और रचनात्मकता का समय भी साबित हुआ।

कैद के दौरान और शुरुआती साहित्यिक कार्य:

बास्टिल में रहते हुए भी वोल्टेयर ने लिखना बंद नहीं किया। वास्तव में, उनकी सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती रचनाओं में से एक, महाकाव्य नाटक “ओडिपस” (Oedipe), उन्होंने अपनी कैद के दौरान ही लिखना शुरू किया था।

- “ओडिपस” (Oedipe): यह एक त्रासदी थी जो ग्रीक पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। 1718 में बास्टिल से रिहा होने के तुरंत बाद इसका मंचन किया गया और यह एक बड़ी सफलता साबित हुई। इस नाटक ने वोल्टेयर को एक नाटककार के रूप में पहचान दिलाई और उन्हें साहित्यिक जगत में स्थापित किया। इसकी सफलता ने उन्हें वित्तीय स्थिरता भी प्रदान की।

- “हेनरीड” (La Henriade): बास्टिल में रहते हुए उन्होंने एक महाकाव्य कविता, “हेनरीड” पर भी काम करना शुरू किया था। यह कविता फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ के बारे में थी, जो धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे। इस कविता ने धार्मिक असहिष्णुता की आलोचना की और सहिष्णुता के विचारों को बढ़ावा दिया, जो वोल्टेयर के जीवन भर के दर्शन का एक केंद्रीय विषय बन गया। हालाँकि इसे 1723 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसके विचार बास्टिल के अनुभवों से भी प्रभावित थे।

इन शुरुआती कार्यों ने वोल्टेयर की साहित्यिक प्रतिभा, उनकी आलोचनात्मक सोच और सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करने की उनकी इच्छा को उजागर किया। बास्टिल में बिताया गया समय, हालांकि एक दमनकारी अनुभव था, इसने उन्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्टता से व्यक्त करने और अपने साहित्यिक करियर को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित किया। इसी अवधि के बाद उन्होंने अपना प्रसिद्ध छद्म नाम “वोल्टेयर” अपनाया, जो उनके नए साहित्यिक और दार्शनिक व्यक्तित्व का प्रतीक बन गया।

अंग्रेजी अनुभव और जॉन लोके, आइजैक न्यूटन जैसे विचारकों का प्रभाव

1726 में, एक फ्रांसीसी कुलीन, शेवेलियर डी रोहन के साथ एक विवाद के कारण वोल्टेयर को एक बार फिर से परेशानी का सामना करना पड़ा। रोहन ने वोल्टेयर का अपमान किया, और जब वोल्टेयर ने द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी, तो रोहन ने अपने गुंडों से वोल्टेयर की पिटाई करवा दी। चूंकि वोल्टेयर एक कुलीन नहीं थे, उन्हें न्याय नहीं मिला और उन्हें फिर से बास्टिल में कैद कर लिया गया। कुछ हफ्तों बाद, उन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे फ्रांस छोड़ दें।

इस घटना के बाद, वोल्टेयर ने इंग्लैंड में निर्वासन चुना, जहाँ वे 1726 से 1729 तक लगभग तीन साल रहे। यह अवधि उनके बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई और उनके विचारों को मौलिक रूप से आकार दिया।

इंग्लैंड में अनुभव:

- राजनीतिक स्वतंत्रता: वोल्टेयर ने इंग्लैंड में फ्रांसीसी पूर्ण राजशाही के विपरीत एक संवैधानिक राजतंत्र और अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता का अनुभव किया। उन्होंने ब्रिटिश संसद की शक्ति और राजा की सीमित भूमिका को देखा, जो उन्हें फ्रांस के निरंकुश शासन से बिल्कुल अलग लगी।

- धार्मिक सहिष्णुता: इंग्लैंड में विभिन्न प्रोटेस्टेंट संप्रदायों और कैथोलिकों के बीच अपेक्षाकृत अधिक धार्मिक सहिष्णुता थी, खासकर फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों के उत्पीड़न की तुलना में। इस अनुभव ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उनकी वकालत को और मजबूत किया।

- वैज्ञानिक और दार्शनिक माहौल: इंग्लैंड उस समय वैज्ञानिक क्रांति और प्रबुद्धता के विचारों का केंद्र था। वोल्टेयर ने इस जीवंत बौद्धिक माहौल में खुद को डुबो दिया।

जॉन लोके (John Locke) का प्रभाव:

वोल्टेयर जॉन लोके (1632-1704) के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए, जो एक प्रभावशाली अंग्रेजी दार्शनिक थे।

- अनुभववाद (Empiricism): लोके का मानना था कि ज्ञान जन्मजात नहीं होता, बल्कि अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। वोल्टेयर ने इस विचार को अपनाया, जो हठधर्मिता और अंधविश्वास के विपरीत था।

- प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक अनुबंध: लोके ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की बात की, और यह विचार दिया कि सरकारें लोगों की सहमति से बनती हैं (सामाजिक अनुबंध)। इन विचारों ने वोल्टेयर के राजनीतिक दर्शन को आकार दिया, जिससे वे निरंकुश शासन के आलोचक बने।

- सहिष्णुता: लोके ने धार्मिक सहिष्णुता की वकालत की, जिसका वोल्टेयर पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे अपने जीवन भर धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक बने रहे।

आइजैक न्यूटन (Isaac Newton) का प्रभाव:

वोल्टेयर आइजैक न्यूटन (1642-1727) के वैज्ञानिक कार्यों से भी बहुत प्रभावित हुए।

- वैज्ञानिक तर्क और ब्रह्मांड का यांत्रिक दृष्टिकोण: न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम और ब्रह्मांड की यांत्रिक व्याख्या ने वोल्टेयर को यह विश्वास दिलाया कि ब्रह्मांड तर्कसंगत नियमों द्वारा शासित है, न कि दैवीय हस्तक्षेप या अंधविश्वास द्वारा।

- कारण और अवलोकन का महत्व: न्यूटन के कार्य ने तर्क, अवलोकन और प्रयोग के महत्व पर जोर दिया। वोल्टेयर ने इसे दर्शन और समाज पर लागू किया, जिससे वे तर्कसंगतता और वैज्ञानिक पद्धति के प्रबल पैरोकार बने। उन्होंने न्यूटन के विचारों को फ्रांसीसी जनता के बीच लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वोल्टेयर ने अपने अंग्रेजी अनुभवों और लोके व न्यूटन के विचारों को अपनी पुस्तक “फिलॉसॉफिकल लेटर्स” (Letters Concerning the English Nation या Lettres philosophiques) में संकलित किया, जिसे 1733 में प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक फ्रांसीसी समाज, राजनीति और धर्म पर एक तीखी आलोचना थी, जिसमें अंग्रेजी व्यवस्था की तुलना में फ्रांसीसी व्यवस्था की कमियों को उजागर किया गया था। इस पुस्तक ने फ्रांस में प्रबुद्धता के विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वोल्टेयर को एक प्रमुख दार्शनिक के रूप में स्थापित किया।

संवैधानिक राजतंत्र और धार्मिक सहिष्णुता के विचार

वोल्टेयर के इंग्लैंड में बिताए गए समय ने उनके विचारों को गहरा आकार दिया, खासकर संवैधानिक राजतंत्र और धार्मिक सहिष्णुता के संबंध में। ये दो अवधारणाएँ उनके बाद के दर्शन और लेखन के केंद्र बिंदु बन गईं।

1. संवैधानिक राजतंत्र (Constitutional Monarchy):

फ्रांस में लुई XIV के निरंकुश शासन के विपरीत, वोल्टेयर ने इंग्लैंड में एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली देखी जहाँ राजा की शक्ति संविधान और संसद द्वारा सीमित थी।

- शक्ति का पृथक्करण: उन्होंने जॉन लोके जैसे विचारकों के प्रभाव में यह समझा कि सत्ता का एक ही व्यक्ति या संस्था में केंद्रित होना अत्याचार को जन्म देता है। इंग्लैंड में, उन्होंने देखा कि कार्यकारी (राजा), विधायी (संसद), और न्यायिक शक्तियाँ अलग-अलग थीं, जिससे एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बना रहता था।

- नागरिक स्वतंत्रताएँ: इस प्रकार की शासन प्रणाली ने नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए। इंग्लैंड में, व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था (हैबियस कॉर्पस), और बोलने की स्वतंत्रता (हालांकि पूर्ण नहीं) फ्रांस की तुलना में अधिक थी।

- कुलीनों और जनता की भूमिका: वोल्टेयर ने देखा कि इंग्लैंड में कुलीन वर्ग और यहाँ तक कि कुछ हद तक आम जनता (प्रतिनिधित्व के माध्यम से) भी शासन में भूमिका निभाती थी, जबकि फ्रांस में वे केवल राजा के अधीन थे।

वोल्टेयर ने संवैधानिक राजतंत्र को एक आदर्श प्रणाली के रूप में देखा जो निरंकुशता को रोक सकती थी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती थी। हालाँकि वे पूरी तरह से लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि एक प्रबुद्ध शासक, जिसकी शक्तियाँ कानून द्वारा सीमित हों, समाज के लिए सबसे अच्छा शासन प्रदान कर सकता है।

2. धार्मिक सहिष्णुता (Religious Toleration):

फ्रांस में कैथोलिक चर्च का एकाधिकार और प्रोटेस्टेंटों के प्रति कठोर असहिष्णुता (जैसे नैनटेस के आदेश का रद्द होना) वोल्टेयर के लिए एक बड़ी चिंता का विषय थी। इंग्लैंड में, उन्होंने एक अलग तस्वीर देखी:

- विविध संप्रदायों का सह-अस्तित्व: इंग्लैंड में विभिन्न प्रोटेस्टेंट संप्रदाय (एंग्लिकन, प्यूरिटन, क्वेकर आदि) और यहाँ तक कि कैथोलिकों को भी (कुछ प्रतिबंधों के साथ) सह-अस्तित्व में रहने की अनुमति थी।

- राज्य और चर्च का पृथक्करण: हालांकि इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च राज्य चर्च था, लेकिन धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप फ्रांस जितना दमनकारी नहीं था। वोल्टेयर ने देखा कि धार्मिक विविधता से समाज में स्थिरता और समृद्धि आ सकती है, न कि केवल संघर्ष।

- विवेक की स्वतंत्रता: उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म का पालन करने या न करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने धार्मिक हठधर्मिता और अंधविश्वास को तर्क और प्रगति के लिए बाधा माना।

वोल्टेयर ने तर्क दिया कि धार्मिक असहिष्णुता समाज में विभाजन, संघर्ष और हिंसा को जन्म देती है। उनका प्रसिद्ध नारा “Écrasez l’infâme!” (कुख्यात को कुचल दो!) अक्सर धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के खिलाफ उनकी लड़ाई को संदर्भित करता था। उन्होंने अपने लेखन में लगातार धार्मिक उत्पीड़न की निंदा की और विभिन्न विश्वासों के लोगों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की वकालत की।

इन दोनों विचारों – संवैधानिक राजतंत्र और धार्मिक सहिष्णुता – ने वोल्टेयर के दर्शन को परिभाषित किया। उन्होंने इन विचारों को अपनी पुस्तक “फिलॉसॉफिकल लेटर्स” (Lettres philosophiques) के माध्यम से फ्रांसीसी जनता के सामने प्रस्तुत किया, जिसने फ्रांस में प्रबुद्धता आंदोलन को गति दी और फ्रांसीसी क्रांति के लिए वैचारिक आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

“फिलॉसॉफिकल लेटर्स” (लेट्रेस फिलॉसॉफिक) का लेखन और उनका प्रभाव

वोल्टेयर की सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद शुरुआती कृतियों में से एक, “फिलॉसॉफिकल लेटर्स” (अंग्रेजी में Letters Concerning the English Nation या फ्रेंच में Lettres philosophiques), 1733 में अंग्रेजी में और 1734 में फ्रेंच में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक उनके इंग्लैंड में बिताए गए तीन वर्षों के अनुभव का प्रत्यक्ष परिणाम थी और उनके बौद्धिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।

लेखन और सामग्री:

यह पुस्तक 24 पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें वोल्टेयर ने इंग्लैंड के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन और विश्लेषण किया है। हालांकि सतही तौर पर यह इंग्लैंड के रीति-रिवाजों और संस्थानों का वर्णन करती है, लेकिन वास्तव में यह फ्रांसीसी समाज, राजनीति और धर्म पर एक तीखी आलोचना है। वोल्टेयर ने इंग्लैंड की तुलना फ्रांस से करके, फ्रांसीसी निरंकुशता और असहिष्णुता की कमियों को उजागर किया:

- धार्मिक सहिष्णुता (Religious Toleration): उन्होंने इंग्लैंड में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों (जैसे क्वेकर, एंग्लिकन, प्रेस्बिटेरियन) के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की प्रशंसा की। उन्होंने तर्क दिया कि यह धार्मिक विविधता समाज के लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभकारी है, और इससे व्यापार और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। यह फ्रांस की कैथोलिक एकाधिकार और प्रोटेस्टेंटों के उत्पीड़न के बिल्कुल विपरीत था।

- संवैधानिक राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता (Constitutional Monarchy and Political Liberty): वोल्टेयर ने इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र की सराहना की, जहाँ राजा की शक्ति संसद द्वारा सीमित थी। उन्होंने हैबियस कॉर्पस जैसे नागरिक अधिकारों और न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता का वर्णन किया, जो फ्रांसीसी निरंकुशता और मनमानी गिरफ्तारी से बहुत अलग थे।

- वैज्ञानिक तर्क और न्यूटनवाद (Scientific Reason and Newtonianism): उन्होंने आइजैक न्यूटन के वैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया और उनके महत्व पर जोर दिया। उन्होंने वैज्ञानिक तर्क और अनुभववाद की प्रशंसा की, जो फ्रांस में प्रचलित अंधविश्वास और हठधर्मिता के विपरीत था। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इंग्लैंड ने वैज्ञानिक खोजों का सम्मान किया।

- जॉन लोके का दर्शन (Lockean Philosophy): उन्होंने जॉन लोके के अनुभववाद और राजनीतिक दर्शन (जैसे प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक अनुबंध) को फ्रांसीसी पाठकों से परिचित कराया।

- व्यापार और सामाजिक गतिशीलता (Trade and Social Mobility): उन्होंने इंग्लैंड के व्यापारिक वर्ग की प्रशंसा की और यह तर्क दिया कि व्यापार राष्ट्र की शक्ति और धन का आधार है, न कि कुलीन वर्ग का गौरव। उन्होंने इंग्लैंड में सामाजिक गतिशीलता के अधिक अवसर देखे, जहाँ एक व्यापारी को एक कुलीन से कमतर नहीं समझा जाता था।

प्रभाव:

“फिलॉसॉफिकल लेटर्स” का फ्रांस में तत्काल और जबरदस्त प्रभाव पड़ा:

- विवाद और निंदा: यह पुस्तक बेहद विवादास्पद थी। फ्रांसीसी अधिकारियों ने इसे स्थापित व्यवस्था (राजशाही और चर्च) पर एक सीधा हमला माना। 1734 में, पुस्तक को सार्वजनिक रूप से जला दिया गया और वोल्टेयर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। उन्हें फिर से फ्रांस से भागने पर मजबूर होना पड़ा।

- प्रबुद्धता का उत्प्रेरक: अपनी निंदा के बावजूद, यह पुस्तक प्रबुद्धता (Enlightenment) आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक साबित हुई। इसने फ्रांस में अंग्रेजी राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता और वैज्ञानिक तर्क के विचारों को लोकप्रिय बनाया।

- पुरानी व्यवस्था की आलोचना: इसने फ्रांसीसी समाज की जड़ता, धार्मिक असहिष्णुता और निरंकुश शासन की गंभीर आलोचना की, जिससे लोगों में मौजूदा व्यवस्था के प्रति असंतोष बढ़ा।

- स्वतंत्र विचार को बढ़ावा: इसने स्वतंत्र विचार, आलोचनात्मक विश्लेषण और कारण के उपयोग को प्रोत्साहित किया। इसने भविष्य के प्रबुद्धता दार्शनिकों जैसे रूसो और दिदेरोट के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

- वोल्टेयर की स्थिति का सुदृढीकरण: इस पुस्तक ने वोल्टेयर को केवल एक कवि या नाटककार के बजाय एक प्रमुख दार्शनिक और सामाजिक आलोचक के रूप में स्थापित किया। इसने उन्हें प्रबुद्धता के सबसे मुखर और प्रभावशाली आवाजों में से एक बना दिया।

“फिलॉसॉफिकल लेटर्स” ने न केवल वोल्टेयर के विचारों को आकार दिया, बल्कि इसने फ्रांसीसी समाज में एक बौद्धिक भूकंप ला दिया, जिससे प्रबुद्धता के बीज बोए गए और अंततः फ्रांसीसी क्रांति के लिए वैचारिक जमीन तैयार हुई।

मार्कीज डू चैटलेट के साथ संबंध और वैज्ञानिक अध्ययन

“फिलॉसॉफिकल लेटर्स” के प्रकाशन के बाद हुए विवाद और गिरफ्तारी वारंट के कारण, वोल्टेयर को पेरिस से भागना पड़ा। इसी दौरान, उनके जीवन में एक असाधारण महिला, एमिली डू चैटलेट (Émilie du Châtelet) (पूरा नाम गैब्रिएले एमिली ले टोनिएलर डी ब्रेटुइल, मार्कीज डू चैटलेट), आईं, जिनके साथ उनका संबंध 1733 में शुरू हुआ और 1749 में उनकी मृत्यु तक चला। यह वोल्टेयर के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रचनात्मक दौर था।

मार्कीज डू चैटलेट: एक असाधारण बुद्धिजीवी

एमिली डू चैटलेट एक कुलीन महिला थीं, जो अपनी असाधारण बुद्धि, वैज्ञानिक प्रतिभा और गणित, भौतिकी व दर्शनशास्त्र के गहन ज्ञान के लिए जानी जाती थीं। वह केवल वोल्टेयर की प्रेमिका नहीं थीं, बल्कि उनकी बौद्धिक साथी, सहयोगी और प्रेरणास्रोत थीं। वह कई भाषाओं में पारंगत थीं और उन्होंने गॉटफ्रीड लाइबनिज और आइजैक न्यूटन जैसे प्रमुख विचारकों के कार्यों का अध्ययन किया था।

सेरे में जीवन और बौद्धिक तालमेल

“फिलॉसॉफिकल लेटर्स” के बाद की सुरक्षा चिंताओं के कारण, वोल्टेयर ने मार्कीज डू चैटलेट के परिवार के निवास स्थान सेरे (Cirey) में शरण ली, जो फ्रांस के शैम्पेन क्षेत्र में स्थित एक भव्य महल था। यहाँ उन्होंने और एमिली ने एक विशाल पुस्तकालय और प्रयोगशाला का निर्माण किया। सेरे में बिताए गए लगभग पंद्रह साल वोल्टेयर के लिए एक तरह का बौद्धिक स्वर्ग थे।

- संयुक्त अध्ययन और अनुसंधान: सेरे में, वोल्टेयर और एमिली ने गहन वैज्ञानिक और दार्शनिक अध्ययन किए। उन्होंने भौतिकी, खगोल विज्ञान, गणित और तत्वमीमांसा पर मिलकर काम किया। एमिली ने न्यूटन के “प्रिन्सिपिया मैथेमेटिका” का फ्रेंच में अनुवाद किया, जो आज भी मानक अनुवाद माना जाता है, और उन्होंने उस पर अपनी विस्तृत टिप्पणियाँ भी लिखीं। वोल्टेयर ने इस परियोजना में उनका समर्थन किया और न्यूटन के विचारों को लोकप्रिय बनाने में मदद की।

- वैज्ञानिक प्रयोग: उन्होंने महल में वैज्ञानिक उपकरण स्थापित किए और स्वयं प्रयोग किए, खासकर प्रकाशिकी और आग की प्रकृति के अध्ययन पर। यह वोल्टेयर के लिए विज्ञान के प्रति उनके उत्साह को गहरा करने का एक अवसर था।

- लेखन का केंद्र: सेरे वोल्टेयर के कई महत्वपूर्ण कार्यों का जन्मस्थल भी था। यहाँ रहते हुए उन्होंने अपने महाकाव्य “ला हेनरीड” को अंतिम रूप दिया, “जीन ऑफ आर्क” (La Pucelle d’Orléans) पर एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी, और विभिन्न दार्शनिक निबंधों व नाटकों पर काम किया। एमिली के साथ विचार-विमर्श ने उनके लेखन को और समृद्ध किया।

- व्यक्तिगत और बौद्धिक स्वतंत्रता: सेरे में, वे पेरिस के दरबारी जीवन के प्रतिबंधों और सेंसरशिप से दूर थे, जिसने उन्हें अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता का खुलकर उपयोग करने की अनुमति दी।

प्रभाव

एमिली डू चैटलेट के साथ वोल्टेयर का संबंध केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि यह एक गहरा बौद्धिक बंधन था जिसने दोनों के जीवन को समृद्ध किया। एमिली ने वोल्टेयर को वैज्ञानिक कठोरता और गणितीय सटीकता की सराहना करना सिखाया, जबकि वोल्टेयर ने उन्हें अपने विचारों को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने में मदद की। एमिली की 1749 में प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे वोल्टेयर को गहरा सदमा लगा। उनकी मृत्यु ने वोल्टेयर के जीवन में एक अध्याय का अंत कर दिया, लेकिन सेरे में बिताया गया समय उनके बौद्धिक विकास और प्रबुद्धता के विचारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए आधारशिला बना। इस अवधि ने उन्हें एक ऐसे दार्शनिक के रूप में स्थापित किया जो केवल सामाजिक न्याय की वकालत नहीं करता था, बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान और तर्क को भी अत्यधिक महत्व देता था।

सीरे में जीवन और दार्शनिक संवाद

वोल्टेयर और मार्कीज डू चैटलेट के साथ सेरे (Cirey) में बिताया गया समय (लगभग 1733 से 1749 तक) उनके जीवन का एक स्वर्ण युग था, जो गहन बौद्धिक कार्य, दार्शनिक संवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से चिह्नित था।

सेरे में जीवन:

सेरे का महल, मार्कीज डू चैटलेट का पारिवारिक निवास, पेरिस की राजनीतिक और सामाजिक हलचलों से दूर एक शांत और सुरक्षित आश्रय था। यहाँ वोल्टेयर और एमिली ने अपनी एक निजी बौद्धिक दुनिया बनाई:

- बौद्धिक अभयारण्य: उन्होंने महल में एक विशाल पुस्तकालय स्थापित किया जिसमें हजारों पुस्तकें थीं, और एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी बनाई जहाँ वे वैज्ञानिक प्रयोग करते थे। यह स्थान उन्हें बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या सेंसरशिप के अपने विचारों और अध्ययनों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान करता था।

- अनुशासन और दिनचर्या: वोल्टेयर और एमिली दोनों ही अत्यधिक अनुशासित थे। वे अक्सर देर रात तक काम करते थे, सुबह देर से उठते थे, और फिर दिन भर गहन अध्ययन, लेखन और प्रयोगों में लगे रहते थे। वे एक-दूसरे के काम की समीक्षा करते थे और विचारों का आदान-प्रदान करते थे।

- सीमित सामाजिक जीवन: पेरिस के व्यस्त सामाजिक जीवन के विपरीत, सेरे में उनका सामाजिक दायरा सीमित था। वे कभी-कभी कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवियों और दोस्तों को आमंत्रित करते थे, जिनके साथ वे गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक चर्चाएँ कर सकते थे। यह उन्हें सतही सामाजिकता से दूर रहकर अपने बौद्धिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता था।

- आर्थिक स्वतंत्रता: इस अवधि में वोल्टेयर ने अपनी कुछ प्रारंभिक साहित्यिक सफलताओं और निवेशों से काफी धन कमाया था, जिससे उन्हें सेरे में आरामदायक और स्वतंत्र जीवन जीने में मदद मिली।

दार्शनिक संवाद:

सेरे में वोल्टेयर और एमिली डू चैटलेट के बीच का संबंध एक गहरे दार्शनिक संवाद से परिभाषित था। एमिली केवल एक श्रोता नहीं थीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार और वोल्टेयर की बौद्धिक समकक्ष थीं।

- तत्वमीमांसा और भौतिकी पर चर्चाएँ: वे अक्सर तत्वमीमांसा (Metaphysics) के जटिल प्रश्नों पर बहस करते थे, जैसे कि ईश्वर की प्रकृति, ब्रह्मांड का निर्माण, और मानव आत्मा की अमरता। एमिली लाइबनिज के विचारों की समर्थक थीं, जबकि वोल्टेयर न्यूटन के यांत्रिक ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से अधिक प्रभावित थे, लेकिन वे इन विभिन्न दृष्टिकोणों पर खुलकर चर्चा करते थे।

- न्यूटन के सिद्धांतों का प्रसार: एमिली का न्यूटन के “प्रिन्सिपिया मैथेमेटिका” का फ्रेंच में अनुवाद और उस पर उनकी टिप्पणियाँ इस अवधि के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। वोल्टेयर ने इस परियोजना में उनका पूरा समर्थन किया और न्यूटन के विचारों को फ्रांस में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका संवाद न्यूटन के सिद्धांतों को समझने और उन्हें फ्रांसीसी पाठकों के लिए सुलभ बनाने के इर्द-गिर्द घूमता था।

- ज्ञान और तर्क का महत्व: उनके संवादों में तर्क, अनुभववाद और वैज्ञानिक पद्धति के महत्व पर लगातार जोर दिया जाता था। वे दोनों अंधविश्वास, हठधर्मिता और स्थापित धार्मिक विचारों की आलोचना करते थे, और ज्ञानोदय के सिद्धांतों को बढ़ावा देते थे।

- नैतिकता और समाज पर विचार: वे समाज, नैतिकता और मानव स्वभाव पर भी चर्चा करते थे, जिससे वोल्टेयर के बाद के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन को आकार मिला।

सेरे में बिताया गया यह समय वोल्टेयर के लिए न केवल व्यक्तिगत खुशी का स्रोत था, बल्कि यह उनके दार्शनिक विचारों को परिपक्व करने और उन्हें एक अधिक व्यवस्थित और गहन विचारक बनाने में भी सहायक था। एमिली डू चैटलेट के साथ उनका संवाद उनके जीवन की सबसे फलदायी बौद्धिक साझेदारियों में से एक था।

इस अवधि के दौरान प्रमुख रचनाएँ और विचार

सेरे में एमिली डू चैटलेट के साथ बिताया गया समय (लगभग 1733-1749) वोल्टेयर के साहित्यिक और दार्शनिक उत्पादन के लिए एक अत्यंत उर्वर अवधि थी। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएँ लिखीं और अपने प्रमुख विचारों को और अधिक परिष्कृत किया।

प्रमुख रचनाएँ:

- ‘एलिमेंट्स ऑफ न्यूटन’स फिलॉसफी’ (Éléments de la philosophie de Newton, 1738):

- यह वोल्टेयर की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रचना थी, जिसे उन्होंने एमिली डू चैटलेट के साथ मिलकर लिखा।

- इस पुस्तक का उद्देश्य आइजैक न्यूटन के सिद्धांतों (विशेषकर गुरुत्वाकर्षण और प्रकाशिकी) को फ्रांसीसी जनता के लिए सरल और सुलभ भाषा में समझाना था।

- यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक समुदाय में न्यूटन के विचारों को लोकप्रिय बनाने में सहायक थी, जहाँ अभी भी डेसकार्टेस के विचारों का प्रभाव था।

- यह वोल्टेयर की तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- ‘ट्रीटाइज ऑन मेटाफिजिक्स’ (Traité de métaphysique, 1734):

- यह एक दार्शनिक निबंध था जिसे उन्होंने एमिली डू चैटलेट के आग्रह पर लिखा था।

- इसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा की प्रकृति, इच्छा की स्वतंत्रता और नैतिकता जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए।

- यह वोल्टेयर के देववादी (Deist) दृष्टिकोण को दर्शाता है – एक ईश्वर जो ब्रह्मांड का निर्माता है, लेकिन जो दैनिक मानवीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता।

- उन्होंने धार्मिक हठधर्मिता और चमत्कारों पर संदेह व्यक्त किया, और तर्क और अनुभव पर आधारित नैतिकता की वकालत की।

- ‘जीन ऑफ आर्क’ पर व्यंग्यात्मक कविता (La Pucelle d’Orléans, 1730 के दशक में शुरू, 1755 में अनधिकृत रूप से प्रकाशित):

- यह फ्रांस की राष्ट्रीय नायिका जीन ऑफ आर्क पर एक लंबी, व्यंग्यात्मक और अक्सर अश्लील कविता थी।

- इसका उद्देश्य धार्मिक अंधविश्वास, पादरी वर्ग के पाखंड और सामंती वीरता के मिथकों का उपहास करना था।

- यह उनकी सबसे विवादास्पद रचनाओं में से एक थी और इसे कई बार प्रतिबंधित किया गया।

- कई नाटक और त्रासदी:

- इस अवधि के दौरान उन्होंने कई सफल नाटक लिखे, जिनमें ‘ज़ैर’ (Zaïre, 1732), ‘महामेट’ (Mahomet, 1741) और ‘मेरोपे’ (Mérope, 1743) शामिल हैं।

- ये नाटक अक्सर धार्मिक सहिष्णुता, न्याय और मानवीय जुनून जैसे विषयों का पता लगाते थे, लेकिन एक शास्त्रीय फ्रांसीसी त्रासदी के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे।

- ‘महामेट’ विशेष रूप से धार्मिक कट्टरता और पाखंड की उनकी आलोचना के लिए उल्लेखनीय है।

प्रमुख विचार जो इस अवधि में विकसित हुए:

- तर्कवाद और अनुभववाद का संश्लेषण: इंग्लैंड के अनुभव के बाद, वोल्टेयर ने तर्क (कारण) और अनुभव (अवलोकन) दोनों को ज्ञान के स्रोत के रूप में महत्व दिया। उन्होंने अंधविश्वास और अटकलों पर तर्क और वैज्ञानिक प्रमाणिकता को प्राथमिकता दी।

- देववाद (Deism) और धार्मिक सहिष्णुता: उन्होंने ईश्वर को एक महान घड़ीसाज़ के रूप में देखा जिसने ब्रह्मांड को बनाया और उसे अपने नियमों पर चलने दिया। उन्होंने संगठित धर्मों, उनके हठधर्मिता, अनुष्ठानों और धार्मिक उत्पीड़न का कड़ा विरोध किया। सहिष्णुता उनके दर्शन का केंद्रीय स्तंभ बन गई।

- निरंकुशता का विरोध और प्रबुद्ध निरंकुशता का समर्थन: हालाँकि उन्होंने फ्रांसीसी निरंकुश राजशाही की आलोचना की, लेकिन वे तत्काल पूर्ण लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे। इसके बजाय, उन्होंने एक “प्रबुद्ध निरंकुश” (Enlightened Despot) के विचार का समर्थन किया – एक राजा जो तर्क और ज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार शासन करता है, और अपने लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देता है।

- सामाजिक सुधारों की वकालत: उनके लेखन में लगातार न्यायिक सुधार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कर प्रणाली में समानता जैसे सामाजिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

सेरे में बिताया गया समय वोल्टेयर के लिए एक बौद्धिक परिपक्वता का दौर था। एमिली डू चैटलेट के साथ उनके सहयोग ने उन्हें विज्ञान में गहराई से उतरने और अपने दार्शनिक विचारों को स्पष्ट करने में मदद की, जिसने उन्हें प्रबुद्धता के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक बना दिया।

प्रशिया के राजा फ्रेडरिक द्वितीय (महान) के साथ संबंध: आशा और मोहभंग

मार्कीज डू चैटलेट की मृत्यु के बाद, वोल्टेयर गहरे दुख में थे। इसी दौरान, उन्हें प्रशिया के राजा फ्रेडरिक द्वितीय (महान) की ओर से एक लंबे समय से चला आ रहा निमंत्रण प्राप्त हुआ, जिसे वोल्टेयर ने स्वीकार कर लिया। फ्रेडरिक वोल्टेयर के लंबे समय से प्रशंसक थे, और दोनों के बीच कई वर्षों से पत्रों के माध्यम से घनिष्ठ बौद्धिक संबंध था। फ्रेडरिक खुद एक प्रबुद्ध शासक थे जो दर्शनशास्त्र, कला और विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। वह खुद एक लेखक, संगीतकार और दार्शनिक थे, और उन्होंने वोल्टेयर को अपना “गुरु” माना।

पॉट्सडैम में जीवन: शुरुआती उत्साह (1750-1753)

1750 में, वोल्टेयर बर्लिन के पास फ्रेडरिक के महल, संसौसी (Sanssouci), पॉट्सडैम में रहने के लिए चले गए। शुरुआती दौर में, यह रिश्ता दोनों के लिए आशाजनक लग रहा था:

- बौद्धिक स्वर्ग: वोल्टेयर को एक शाही दरबार में रहने का मौका मिला जहाँ बुद्धि और तर्क को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। फ्रेडरिक ने उन्हें अपना चैंबरलेन (राजकीय अधिकारी) नियुक्त किया और उन्हें अच्छी पेंशन दी। वोल्टेयर का मुख्य कार्य राजा की कविताओं और फ्रांसीसी गद्य को संपादित करना था।

- दार्शनिक संवाद: राजा और वोल्टेयर अक्सर घंटों तक दार्शनिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक विषयों पर चर्चा करते थे। यह एक “दार्शनिक राजा” और “राजा के दार्शनिक” के बीच एक आदर्श प्रबुद्ध संबंध जैसा लग रहा था।

- शाही संरक्षण: वोल्टेयर को शाही संरक्षण का आनंद मिला और उन्हें लगा कि वे एक ऐसे शासक के साथ हैं जो प्रबुद्धता के आदर्शों को साकार कर सकता है।

मोहभंग और बिगड़ते संबंध

हालांकि, यह सुनहरा दौर जल्द ही खत्म हो गया। वोल्टेयर और फ्रेडरिक, दोनों ही मजबूत व्यक्तित्व वाले और अपने-अपने तरीके से अहंकारी थे। उनका रिश्ता जल्द ही तनावपूर्ण हो गया:

- टकराव और ईर्ष्या: फ्रेडरिक ने वोल्टेयर को बहुत अधिक स्वतंत्रता और सम्मान दिया, जिससे दरबार के अन्य सदस्यों में ईर्ष्या पैदा हुई। वोल्टेयर खुद भी कभी-कभी राजा के प्रति अपनी तीखी टिप्पणी या अन्य दरबारी लेखकों के साथ झगड़ों के कारण मुश्किलें खड़ी करते थे।

- वित्तीय विवाद: वोल्टेयर एक वित्तीय घोटाले में फंस गए, जिसने फ्रेडरिक को नाराज कर दिया। यह मामला अदालत तक पहुँच गया और इससे उनके रिश्ते में और खटास आ गई।

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव: वोल्टेयर को जल्द ही यह महसूस हुआ कि फ्रेडरिक, अपने प्रबुद्ध विचारों के बावजूद, एक निरंकुश शासक ही थे। राजा को वोल्टेयर की स्वतंत्रता पसंद नहीं थी और वे उन पर अधिक नियंत्रण रखना चाहते थे। वोल्टेयर ने शिकायत की कि उन्हें राजा की कविताओं को सुधारने का काम “कपड़े धोने” जैसा लगता था, जो उनकी प्रतिभा का अपमान था।

- फ्रेडरिक का दोहरा व्यक्तित्व: वोल्टेयर ने देखा कि फ्रेडरिक युद्ध के प्रति भी उतने ही उत्सुक थे जितने दर्शनशास्त्र के प्रति। राजा की सैन्य महत्वाकांक्षाओं ने वोल्टेयर को भ्रमित किया, जो शांति और तर्क के समर्थक थे। वोल्टेयर को यह समझ में आने लगा कि फ्रेडरिक का “प्रबुद्ध” पहलू उनकी “निरंकुश” प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व में था।

बर्लिन से प्रस्थान (1753)

अंतिम टकराव 1753 में हुआ जब वोल्टेयर ने एक चोरी की कविता के कारण एक दरबारी विद्वान, मैउपर्टुइस, पर व्यंग्य किया। इस घटना से फ्रेडरिक बहुत क्रोधित हुए। वोल्टेयर ने संसौसी छोड़ दिया, लेकिन फ्रेडरिक ने उन्हें फ्रैंकफर्ट में हिरासत में ले लिया, ताकि वे अपने साथ राजा की कुछ गोपनीय कविताएँ न ले जा सकें। इस अपमानजनक घटना ने उनके रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया।

निष्कर्ष:

फ्रेडरिक द्वितीय के साथ वोल्टेयर का रिश्ता “प्रबुद्ध निरंकुशता” के आदर्शों की एक जटिल परीक्षा थी। इसने दिखाया कि कैसे एक प्रबुद्ध शासक भी अपने व्यक्तिगत अहंकार और सत्ता की इच्छा से प्रभावित हो सकता है, और कैसे एक महान विचारक को भी शाही संरक्षण की सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अनुभव के बाद, वोल्टेयर ने कभी किसी शासक के दरबार में स्थायी रूप से रहने का प्रयास नहीं किया, और उन्हें राजनीतिक यथार्थवाद का गहरा ज्ञान हो गया, जो उनके बाद के लेखन में परिलक्षित हुआ।

पॉट्सडैम में जीवन और राजशाही के साथ अनुभव

वोल्टेयर का पॉट्सडैम में फ्रेडरिक द ग्रेट के दरबार में जीवन (1750-1753) उनके लिए एक जटिल और विरोधाभासी अनुभव था। यह उनके लिए एक प्रबुद्ध शासक के साथ काम करने का एक अनूठा अवसर था, लेकिन साथ ही इसने उन्हें राजशाही के अंतर्निहित विरोधाभासों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाओं का भी एहसास कराया।

पॉट्सडैम में शुरुआती उत्साह और आदर्शवादी जीवन:

जब वोल्टेयर पॉट्सडैम के संसौसी महल पहुँचे, तो उन्हें लगा कि उन्होंने एक बौद्धिक स्वर्ग पा लिया है।

- बौद्धिक सामंजस्य: फ्रेडरिक ने वोल्टेयर को अपना चैंबरलेन नियुक्त किया और उन्हें एक शानदार पेंशन दी। दोनों ने घंटों तक दर्शनशास्त्र, विज्ञान, साहित्य और इतिहास पर चर्चा की। फ्रेडरिक, जो स्वयं एक प्रतिभाशाली लेखक और संगीतकार थे, वोल्टेयर की बुद्धि और लेखन कौशल के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वोल्टेयर को लगा कि उन्हें एक ऐसा राजा मिल गया है जो प्रबुद्धता के आदर्शों को समझता है और उन्हें लागू करना चाहता है।

- कला और संस्कृति का केंद्र: पॉट्सडैम का दरबार कला और संस्कृति का एक जीवंत केंद्र था। यहाँ वोल्टेयर को अन्य प्रमुख बुद्धिजीवियों, कलाकारों और संगीतकारों से मिलने का अवसर मिला।

- लेखन और संपादन: वोल्टेयर का मुख्य कार्य राजा की कविताओं और गद्य को संपादित करना था। उन्होंने फ्रेडरिक के “एंटी-मैकियावेल” (Anti-Machiavel) जैसे कार्यों पर काम किया, जो सत्ता के नैतिक उपयोग पर एक ग्रंथ था।

राजशाही के साथ अनुभव: मोहभंग और कटुता:

हालांकि, यह आदर्शवादी स्थिति जल्द ही बदल गई। वोल्टेयर ने धीरे-धीरे राजशाही के साथ अपने अनुभव की कठोर वास्तविकताओं को महसूस किया:

- नियंत्रण और स्वतंत्रता का संघर्ष: फ्रेडरिक, अपने प्रबुद्ध विचारों के बावजूद, अंततः एक निरंकुश शासक थे। वह वोल्टेयर की स्वतंत्रता और उनके तीखे व्यंग्य को पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वोल्टेयर को लगा कि उन्हें राजा के “साहित्यिक सेवक” के रूप में देखा जा रहा है, न कि एक स्वतंत्र विचारक के रूप में।

- दरबारी ईर्ष्या और साज़िशें: दरबार में अन्य दरबारी और विद्वान वोल्टेयर के प्रभाव और राजा के साथ उनकी निकटता से ईर्ष्या करते थे। वोल्टेयर खुद भी अपने विवादों और वित्तीय मामलों में फंसने के कारण परेशानी में पड़ गए।

- फ्रेडरिक का दोहरा व्यक्तित्व: वोल्टेयर ने फ्रेडरिक के व्यक्तित्व में एक विरोधाभास देखा। एक ओर, वह एक प्रबुद्ध दार्शनिक थे जो तर्क और ज्ञान की बात करते थे; दूसरी ओर, वह एक सैन्यवादी राजा थे जो युद्धों में संलग्न होने से नहीं हिचकिचाते थे। वोल्टेयर, जो शांति के प्रबल समर्थक थे, इस दोहरेपन से निराश हुए।

- अहंकार का टकराव: वोल्टेयर और फ्रेडरिक दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों में महान थे और दोनों में ही एक मजबूत अहंकार था। यह टकराव उनके रिश्ते में तनाव का एक प्रमुख कारण बना। वोल्टेयर ने राजा की कविताओं की आलोचना की, और राजा ने वोल्टेयर के वित्तीय व्यवहार पर सवाल उठाया।

- फ्रैंकफर्ट की घटना: 1753 में, वोल्टेयर और फ्रेडरिक के बीच का रिश्ता एक बड़े विवाद में समाप्त हुआ। वोल्टेयर ने एक दरबारी विद्वान, मैउपर्टुइस, पर एक व्यंग्यात्मक हमला किया, जिससे फ्रेडरिक बहुत क्रोधित हुए। वोल्टेयर ने पॉट्सडैम छोड़ दिया, लेकिन फ्रेडरिक ने उन्हें फ्रैंकफर्ट में हिरासत में ले लिया ताकि वे राजा की कुछ निजी कविताओं को अपने साथ न ले जा सकें। यह घटना वोल्टेयर के लिए एक बड़ा अपमान था।

पॉट्सडैम में वोल्टेयर का जीवन प्रबुद्धता के आदर्शों और सत्ता की कठोर वास्तविकताओं के बीच के तनाव का एक सूक्ष्म जगत था। इस अनुभव ने वोल्टेयर को यह सिखाया कि एक “प्रबुद्ध निरंकुश” का विचार कितना भी आकर्षक क्यों न हो, सत्ता का स्वभाव अंततः व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। इस घटना के बाद, वोल्टेयर ने कभी किसी शासक के दरबार में स्थायी रूप से रहने का प्रयास नहीं किया और उन्होंने अपनी शेष जीवन एक स्वतंत्र लेखक और विचारक के रूप में बिताने का फैसला किया।

दरबारी जीवन से मोहभंग और बर्लिन से प्रस्थान

पॉट्सडैम में फ्रेडरिक द ग्रेट के दरबार में वोल्टेयर का जीवन, जो शुरू में एक बौद्धिक स्वर्ग जैसा लग रहा था, जल्द ही उनके लिए मोहभंग का कारण बन गया। यह मोहभंग कई कारणों से उपजा, जिसने अंततः 1753 में उनके बर्लिन से प्रस्थान को मजबूर किया।

मोहभंग के मुख्य कारण:

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन: वोल्टेयर एक स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे, जो किसी भी प्रकार के बंधन को नापसंद करते थे। फ्रेडरिक ने, अपने प्रबुद्ध होने के बावजूद, वोल्टेयर पर एक निश्चित नियंत्रण रखना चाहा। वोल्टेयर को यह महसूस हुआ कि उन्हें राजा के व्यक्तिगत विद्वान या संपादक के रूप में देखा जा रहा था, न कि एक समान बौद्धिक भागीदार के रूप में। राजा की कविताओं और गद्य को “सुधारने” का काम उन्हें नीरस और अपनी प्रतिभा का अपमानजनक लगने लगा।

- दरबारी साज़िशें और ईर्ष्या: प्रशियाई दरबार ईर्ष्या और साज़िशों से भरा था। वोल्टेयर की राजा के साथ निकटता और उनका तीखा व्यंग्यात्मक स्वभाव, जो अक्सर दूसरों को निशाना बनाता था, ने उन्हें दरबार में कई दुश्मन बना दिए। इन दरबारियों ने वोल्टेयर के खिलाफ राजा के कान भरे, जिससे उनके और फ्रेडरिक के रिश्ते में दरार आ गई।

- वित्तीय विवाद और सम्मान का अभाव: वोल्टेयर एक वित्तीय घोटाले में उलझ गए, जहाँ उन्होंने एक यहूदी फाइनेंसर के साथ सोने के सिक्कों के व्यापार में हेरफेर करने की कोशिश की। यह मामला अदालत में चला गया और इससे राजा के साथ उनके संबंधों में और खटास आ गई। यद्यपि वोल्टेयर निर्दोष साबित हुए, लेकिन इस घटना ने राजा के सम्मान में उन्हें कम कर दिया।

- फ्रेडरिक का दोहरा व्यक्तित्व: वोल्टेयर ने धीरे-धीरे फ्रेडरिक के व्यक्तित्व में निहित विरोधाभासों को पहचान लिया। एक ओर, फ्रेडरिक दर्शन, कला और ज्ञान की बात करते थे; दूसरी ओर, वह एक सैन्यवादी और निरंकुश शासक थे जो युद्धों में संकोच नहीं करते थे। यह “दार्शनिक राजा” और “सैन्यवादी राजा” का टकराव वोल्टेयर को परेशान करता था, जो तर्क और शांति के प्रबल समर्थक थे। वोल्टेयर को लगा कि फ्रेडरिक का प्रबुद्धता का दिखावा केवल ऊपरी था, और उनकी निरंकुश प्रकृति अभी भी हावी थी।

- बढ़ते टकराव और अहंकार का युद्ध: वोल्टेयर और फ्रेडरिक दोनों ही मजबूत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, और उनका अहंकार अक्सर टकराता था। वोल्टेयर ने फ्रेडरिक की कुछ कविताओं की तीखी आलोचना की, जिससे राजा चिढ़ गए। स्थिति तब और बिगड़ गई जब वोल्टेयर ने एक दरबारी विद्वान, मैउपर्टुइस, पर एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक हमला लिखा, जिसका शीर्षक था “डाईएट्रीब ऑफ डॉक्टर अकाकिया” (Diatribe of Doctor Akakia)। मैउपर्टुइस फ्रेडरिक के पसंदीदा थे, और इस हमले को राजा पर एक अप्रत्यक्ष हमला माना गया।

बर्लिन से प्रस्थान (1753):

“डाईएट्रीब ऑफ डॉक्टर अकाकिया” विवाद के कारण फ्रेडरिक बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने वोल्टेयर को मैउपर्टुइस से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया, जो वोल्टेयर ने अनिच्छा से किया। हालांकि, तनाव इतना बढ़ गया था कि वोल्टेयर को लगा कि उनके लिए प्रशिया में रहना अब संभव नहीं है।

मई 1753 में, वोल्टेयर ने बर्लिन छोड़ दिया। लेकिन उनका प्रस्थान शांतिपूर्ण नहीं था। फ्रेडरिक ने उन्हें फ्रैंकफर्ट में हिरासत में लेने का आदेश दिया, जहाँ वोल्टेयर को कई हफ्तों तक राजा की कुछ गोपनीय कविताएँ वापस करने के लिए रखा गया था। यह घटना वोल्टेयर के लिए एक बड़ा अपमान था और इसने फ्रेडरिक के साथ उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।

इस अनुभव ने वोल्टेयर को यह सिखाया कि चाहे राजा कितना भी प्रबुद्ध क्यों न लगे, सत्ता की प्रकृति अंततः व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करती है। इसके बाद, वोल्टेयर ने कभी किसी शासक के दरबार में स्थायी रूप से निवास नहीं किया और उन्होंने शेष जीवन एक स्वतंत्र लेखक और दार्शनिक के रूप में बिताने का संकल्प लिया। यह मोहभंग उनके बाद के लेखन में, विशेषकर “कैंडिड” में, निराशावाद की एक परत को जोड़ देगा।

“कैंडिड” के लेखन की परिस्थितियाँ

वोल्टेयर का उपन्यास “कैंडिड, या आशावाद” (Candide, ou l’Optimisme), जो 1759 में प्रकाशित हुआ, उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कृतियों में से एक है। इस व्यंग्यपूर्ण उपन्यास का लेखन कई व्यक्तिगत अनुभवों और व्यापक दार्शनिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में हुआ था, जिन्होंने वोल्टेयर को गहरे निराशावाद की ओर धकेल दिया था।

1. प्रशिया के राजा फ्रेडरिक द्वितीय (महान) के दरबार से मोहभंग:

वोल्टेयर का पॉट्सडैम में फ्रेडरिक द ग्रेट के साथ बिताया गया समय (1750-1753) उनके लिए एक बड़ा झटका था। जिस “प्रबुद्ध निरंकुश” से उन्हें आशा थी, वह अंततः एक अहंकारी और मनमाना शासक साबित हुआ। फ्रैंकफर्ट में अपमानजनक हिरासत और फ्रेडरिक के साथ रिश्ते के टूटने ने वोल्टेयर को मानव स्वभाव और सत्ता की वास्तविकता के बारे में कड़वा सबक सिखाया। इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या कोई “आदर्श” समाज या शासक वास्तव में संभव है।

2. लिस्बन भूकंप (1755):

1 नवंबर, 1755 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आए एक विनाशकारी भूकंप ने वोल्टेयर के विचारों को गहराई से प्रभावित किया। इस भूकंप, उसके बाद आई सुनामी और आग ने हजारों लोगों की जान ले ली और शहर को तबाह कर दिया। यह घटना विशेष रूप से दार्शनिकों के लिए परेशान करने वाली थी, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा के माध्यम से हुई इतनी बड़े पैमाने पर पीड़ा थी।

- आशावाद के सिद्धांत पर हमला: उस समय के कई दार्शनिक, जैसे गॉटफ्रीड लाइबनिज, आशावाद के सिद्धांत को मानते थे। लाइबनिज का तर्क था कि चूंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है, इसलिए यह दुनिया “सभी संभावित दुनिया में सबसे अच्छी” (the best of all possible worlds) है, और हर बुराई का कोई न कोई बड़ा अच्छा उद्देश्य होता है। लिस्बन भूकंप ने इस आशावादी दृष्टिकोण को एक गंभीर चुनौती दी। वोल्टेयर के लिए, इतनी बड़ी त्रासदी में कोई “अच्छा” ढूंढना असंभव था।

3. सप्तवर्षीय युद्ध (Seven Years’ War, 1756-1763):

यह वैश्विक संघर्ष, जिसे कुछ इतिहासकार पहला विश्व युद्ध मानते हैं, ने पूरे यूरोप और उपनिवेशों में व्यापक हिंसा और विनाश फैलाया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। युद्ध की क्रूरता और बेतुकापन, जिसमें कोई स्पष्ट नैतिक उद्देश्य नहीं था, ने वोल्टेयर के मानव स्वभाव के प्रति निराशावाद को और गहरा किया। युद्ध की निरर्थकता “कैंडिड” के कई अध्यायों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

4. समकालीन दार्शनिकों के साथ बहस:

वोल्टेयर अपने समय के अन्य प्रबुद्धता के विचारकों, विशेषकर जीन-जाक रूसो जैसे लोगों के साथ भी बहस में लगे हुए थे। रूसो का मानना था कि सभ्यता ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है और मनुष्य अपनी “प्राकृतिक अवस्था” में अच्छा था। वोल्टेयर, जिन्होंने लिस्बन भूकंप के बाद रूसो को पत्र लिखा था, इस विचार से असहमत थे कि मनुष्य को अपनी समस्याओं के लिए प्रकृति या समाज पर आरोप लगाना चाहिए। “कैंडिड” में वोल्टेयर ने रूसो के विचारों का भी सूक्ष्म रूप से उपहास किया।

5. वृद्धावस्था का अनुभव और जीवन का अवलोकन:

1750 के दशक के अंत तक, वोल्टेयर 60 वर्ष से अधिक के हो चुके थे। उन्होंने एक लंबा और विवादास्पद जीवन जीया था, जिसमें कैद, निर्वासन और शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ टकराव शामिल थे। इन अनुभवों ने उन्हें जीवन की बेतुकीता, मानव क्रूरता और न्याय की कमी के बारे में एक व्यावहारिक लेकिन अक्सर कटु दृष्टिकोण दिया था।

इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर वोल्टेयर को “कैंडिड” लिखने के लिए प्रेरित किया। यह उपन्यास उनके व्यक्तिगत मोहभंग, प्राकृतिक आपदाओं की क्रूरता, मानव निर्मित युद्धों की बेतुकीता और तत्कालीन दार्शनिक आशावाद के एक शक्तिशाली व्यंग्य के रूप में सामने आया। उन्होंने एक युवा, भोले-भाले नायक के माध्यम से दुनिया की बुराइयों का प्रदर्शन किया, यह साबित करने के लिए कि यह “सभी संभावित दुनिया में सबसे अच्छी” नहीं हो सकती।

“कैंडिड” उपन्यास का सारांश और उसके मुख्य विषय (आशावाद की आलोचना)

वोल्टेयर का प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास “कैंडिड, या आशावाद” (Candide, ou l’Optimisme), 1759 में प्रकाशित हुआ, एक रोमांचक लेकिन विडंबनापूर्ण यात्रा है जो अपने नायक के माध्यम से दुनिया की क्रूर वास्तविकताओं का सामना करती है। यह विशेष रूप से गॉटफ्रीड लाइबनिज के दार्शनिक आशावाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना है कि यह “सभी संभावित दुनिया में सबसे अच्छी” है।

उपन्यास का सारांश:

उपन्यास का नायक कैंडिड (Candide), वेस्टफालिया में थंडर-टेन-ट्रोंक (Thunder-ten-Tronckh) के बैरन के महल में रहने वाला एक भोला-भाला और सरल युवक है। वह अपने शिक्षक, डॉ. पैंग्लॉस (Dr. Pangloss) के आशावादी दर्शन से पूरी तरह से प्रभावित है, जो सिखाते हैं कि “इस दुनिया में सब कुछ सबसे अच्छे के लिए है, क्योंकि यह सभी संभावित दुनिया में सबसे अच्छी है।” कैंडिड को बैरन की बेटी कुनेगुंडे (Cunégonde) से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके रिश्ते को उजागर होने पर, उसे महल से बाहर निकाल दिया जाता है।

इसके बाद कैंडिड की यात्रा शुरू होती है, जो उसे दुनिया के हर कोने में ले जाती है, जहाँ वह एक के बाद एक भयानक आपदाओं, क्रूरताओं और अन्याय का सामना करता है:

- युद्ध की विभीषिका: वह जबरन बल्गेरियाई सेना में भर्ती हो जाता है और युद्ध की भयावहता, नरसंहार और बेतुकी हिंसा का साक्षी बनता है।

- प्राकृतिक आपदाएँ: वह लिस्बन में आए विनाशकारी भूकंप का अनुभव करता है, जो हजारों लोगों की जान लेता है और आशावाद के सिद्धांत पर सीधा प्रहार करता है।

- अत्याचार और उत्पीड़न: उसे रोमन इंक्विजिशन द्वारा यातना दी जाती है। वह दासता, धार्मिक असहिष्णुता, पाखंड और भ्रष्टाचार का सामना करता है जहाँ भी जाता है।

- मानवीय क्रूरता: कैंडिड कुनेगुंडे को बार-बार खोता और पाता है, और हर बार वह उसे अधिक विकृत और बदकिस्मत पाता है। वह अन्य पात्रों जैसे ओल्ड वुमन, कैकाम्बो और मार्टिन से मिलता है, जो सभी ने जीवन में अत्यधिक दुख और क्रूरता का अनुभव किया है।

- व्यंग्यात्मक यूटोपिया: यात्रा के दौरान, वह अल डोराडो (El Dorado) नामक एक काल्पनिक, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज में पहुँचता है, जहाँ सब कुछ आदर्श है। हालाँकि, कैंडिड वहां से भी चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां बहुत कम रोमांच है और उसे कुनेगुंडे को ढूंढना है। यह एपिसोड यह दर्शाता है कि आदर्श समाज भी मानव स्वभाव के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होता या वह अपने आप में एक अलग प्रकार की नीरसता ला सकता है।

अंततः, कई दुखद और बेतुके अनुभवों के बाद, कैंडिड और उसके बचे हुए साथी (जिसमें डॉ. पैंग्लॉस भी शामिल हैं, जो कई बार मरने के बाद चमत्कारी रूप से बच जाते हैं) तुर्की में एक छोटे से खेत में बस जाते हैं। जीवन की कड़वी सच्चाइयों का अनुभव करने के बाद, कैंडिड अपने आशावादी दृष्टिकोण को त्याग देता है। उपन्यास का निष्कर्ष प्रसिद्ध वाक्य के साथ होता है: “हमें अपने बगीचे की खेती करनी चाहिए” (Il faut cultiver notre jardin)।

मुख्य विषय (आशावाद की आलोचना):

“कैंडिड” का केंद्रीय विषय आशावाद के सिद्धांत की आलोचना है, विशेष रूप से लाइबनिज के इस विचार की कि हम “सभी संभावित दुनिया में सबसे अच्छी” दुनिया में रहते हैं।

- ज्ञानमीमांसीय आशावाद का खंडन: उपन्यास हर मोड़ पर यह दिखाता है कि दुनिया में इतनी बुराई (प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों) मौजूद है कि उसे किसी दैवीय योजना के “सबसे अच्छे” हिस्से के रूप में न्यायोचित ठहराना असंभव है। वोल्टेयर ने लिस्बन भूकंप और सप्तवर्षीय युद्ध जैसी घटनाओं का उपयोग यह तर्क देने के लिए किया कि बुराई अक्सर यादृच्छिक, निरर्थक और बिना किसी बड़े उद्देश्य के होती है।

- मानव क्रूरता और मूर्खता: वोल्टेयर ने मानव स्वभाव की क्रूरता, लालच, पाखंड और मूर्खता को उजागर किया। युद्ध, धार्मिक उत्पीड़न, दासता, भ्रष्टाचार – ये सभी मानव निर्मित बुराइयाँ हैं जो दर्शाती हैं कि मनुष्य स्वयं अपनी पीड़ा का कारण है।

- ज्ञान बनाम भोलापन: कैंडिड का चरित्र भोलापन और आदर्शवाद से शुरू होता है, लेकिन अनुभव के माध्यम से वह धीरे-धीरे दुनिया की कठोर सच्चाइयों को सीखता है। पैंग्लॉस का चरित्र, जो अंत तक अपने आशावादी सिद्धांतों पर अड़ा रहता है, तर्क के अंध-अनुप्रयोग और अकादमिक दर्शन की बेतुकीता का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तविकता से कटा हुआ है।

- कर्म का आह्वान (“अपने बगीचे की खेती करो”): उपन्यास का निष्कर्ष निराशावादी होने के बजाय एक प्रकार का व्यावहारिक यथार्थवाद प्रस्तुत करता है। “हमें अपने बगीचे की खेती करनी चाहिए” का अर्थ है कि ब्रह्मांड के महान दार्शनिक रहस्यों पर समय बर्बाद करने या एक आदर्श दुनिया की कल्पना करने के बजाय, मनुष्य को अपनी शक्ति के भीतर व्यावहारिक और ठोस कार्य करने चाहिए। इसका अर्थ है अपने समुदाय, अपने जीवन और अपने तात्कालिक परिवेश में सुधार के लिए काम करना, बजाय इसके कि वह बड़े, अप्रत्याशित और अक्सर निराशाजनक ब्रह्मांडीय प्रश्नों में उलझा रहे। यह व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और छोटे पैमाने पर सुधार का आह्वान है।

“कैंडिड” केवल एक मनोरंजक कहानी नहीं है, बल्कि एक गहन दार्शनिक और सामाजिक टिप्पणी है जो प्रबुद्धता के आशावादी विचारों को चुनौती देती है और मानव को अपने स्वयं के कार्यों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है।

“कैंडिड” का साहित्यिक और दार्शनिक महत्व

वोल्टेयर का उपन्यास “कैंडिड” (Candide) केवल एक मनोरंजक कहानी नहीं है, बल्कि 18वीं सदी के साहित्य और दर्शन में इसका गहरा और स्थायी महत्व है। यह प्रबुद्धता काल की सबसे महत्वपूर्ण व्यंग्यपूर्ण कृतियों में से एक है और आज भी प्रासंगिक बनी हुई है।

साहित्यिक महत्व

- व्यंग्य का उत्कृष्ट उदाहरण: “कैंडिड” व्यंग्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। वोल्टेयर ने विडंबना, अतिशयोक्ति, विरोधाभास और अप्रत्याशित घटनाओं का उपयोग करके अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक बुराइयों का उपहास किया। कहानी की तेजी से बदलती घटनाएँ और पात्रों की लगातार बदकिस्मती हास्य और त्रासदी का एक अनूठा मिश्रण बनाती हैं।

- कहानी कहने की शैली: उपन्यास की तेज-तर्रार गति, सरल लेकिन सशक्त गद्य शैली और हास्यपूर्ण वर्णन इसे पाठक के लिए बेहद आकर्षक बनाते हैं। वोल्टेयर ने प्रत्येक अध्याय में एक नई आपदा या अन्याय पेश करके कहानी में गतिशीलता बनाए रखी, जिससे पाठक को यह जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि आगे क्या होगा।

- पात्रों का प्रतीकवाद: कैंडिड, पैंग्लॉस, कुनेगुंडे और अन्य पात्र केवल व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों, सामाजिक वर्गों या मानवीय गुणों (और अवगुणों) का प्रतीक हैं।

- कैंडिड: भोलापन और अनुभव के माध्यम से ज्ञान की यात्रा का प्रतीक।

- पैंग्लॉस: अंधाधुंध आशावाद, हठधर्मी दर्शन, और वास्तविकता से कटे अकादमिक विचार का प्रतीक।

- कुनेगुंडे: त्रासदी और लगातार होने वाले दुर्भाग्य के बावजूद जीवित रहने की मानवीय क्षमता का प्रतीक।

- लघु उपन्यास का प्रभाव: अपनी अपेक्षाकृत छोटी लंबाई के बावजूद, “कैंडिड” ने विशाल दार्शनिक और सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया। इसने लघु उपन्यास (नोवेला) के रूप में भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित किया, जो गहरे विचारों को सुलभ और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।

- विश्व साहित्य में स्थान: “कैंडिड” को विश्व साहित्य की एक क्लासिक कृति माना जाता है। इसे अनगिनत भाषाओं में अनुवादित किया गया है और इसका लगातार अध्ययन, विश्लेषण और अनुकूलन किया जाता है।

दार्शनिक महत्व

- आशावाद के सिद्धांत पर हमला: “कैंडिड” का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक योगदान गॉटफ्रीड लाइबनिज के आशावाद के सिद्धांत (कि यह “सभी संभावित दुनिया में सबसे अच्छी” है) की तीखी आलोचना है। वोल्टेयर ने जानबूझकर अपने नायक को दुनिया की सबसे खराब स्थितियों से गुजारकर यह साबित करने की कोशिश की कि लाइबनिज का विचार अतार्किक और अनुभव के विपरीत था। लिस्बन भूकंप और सप्तवर्षीय युद्ध जैसी वास्तविक घटनाओं का समावेश इस आलोचना को और भी मार्मिक बनाता है।

- बुराई की समस्या: उपन्यास बुराई की समस्या (Problem of Evil) से संबंधित है – यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्व-कल्याणकारी है, तो दुनिया में इतनी पीड़ा और अन्याय क्यों है? वोल्टेयर ने इस प्रश्न का एक दार्शनिक जवाब देने के बजाय, इसे व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत करके यह तर्क दिया कि धार्मिक हठधर्मिता और आशावादी दर्शन अक्सर वास्तविकता की अनदेखी करते हैं।

- तर्क और अनुभव का महत्व: वोल्टेयर ने तर्कसंगतता (reason) और अनुभव (experience) के महत्व पर जोर दिया। उनका तर्क था कि दुनिया को समझने के लिए तर्क और प्रत्यक्ष अवलोकन की आवश्यकता है, न कि अंधविश्वास या सैद्धांतिक आशावाद की।

- कर्म का आह्वान (Practicality over Metaphysics): उपन्यास का निष्कर्ष, “हमें अपने बगीचे की खेती करनी चाहिए” (Il faut cultiver notre jardin), इसका दार्शनिक हृदय है। यह एक निराशावादी टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक सलाह है। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड के जटिल और अनसुलझे दार्शनिक प्रश्नों पर चिंतन करने के बजाय, मनुष्य को अपनी शक्ति के भीतर ठोस और उत्पादक कार्य करने चाहिए। इसका अर्थ है व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना, अपने आस-पास के वातावरण को बेहतर बनाना, और बिना किसी बड़े, अमूर्त आशावाद के, अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से खुशी और उद्देश्य खोजना। यह निष्क्रिय आशावाद के बजाय सक्रिय प्रयास का आह्वान है।

- सामाजिक और राजनीतिक आलोचना: “कैंडिड” ने धार्मिक असहिष्णुता, युद्ध की निरर्थकता, कुलीन वर्ग के पाखंड, उपनिवेशवाद की क्रूरता और न्यायपालिका के भ्रष्टाचार जैसे कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की भी आलोचना की। यह प्रबुद्धता के मूल्यों – तर्क, सहिष्णुता और मानवीयता – को बढ़ावा देता है।

“कैंडिड” एक साहित्यिक कृति के रूप में अपने व्यंग्य और कथा कौशल के लिए पूजनीय है, जबकि दार्शनिक रूप से यह लाइबनिज के आशावाद के सिद्धांत पर एक निर्णायक प्रहार है। यह मानवता को निष्क्रिय चिंतन के बजाय सक्रिय प्रयास और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करता है।

फर्नी में जीवन और शांतिपूर्ण लेकिन सक्रिय सेवानिवृत्ति

प्रशिया के राजा फ्रेडरिक द्वितीय के दरबार से मोहभंग और फ्रैंकफर्ट की अपमानजनक हिरासत के बाद, वोल्टेयर ने फैसला किया कि वह अब किसी भी शासक के संरक्षण में नहीं रहेंगे। कई वर्षों तक भटकने और सेंसरशिप से बचने के बाद, उन्होंने अंततः 1759 में फ्रांसीसी-स्विस सीमा पर एक एस्टेट खरीदा, जिसे उन्होंने फर्नी (Ferney) नाम दिया। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अठारह वर्ष (1759-1778) बिताए, जो उनके लिए एक “शांतिपूर्ण” लेकिन अविश्वसनीय रूप से सक्रिय सेवानिवृत्ति का दौर साबित हुआ।

फर्नी का चुनाव और “वोल्टेयर ऑफ फर्नी” की स्थापना:

- रणनीतिक स्थान: फर्नी का स्थान अत्यंत रणनीतिक था। यह फ्रांस की सीमा पर था लेकिन जेनेवा, स्विट्जरलैंड के करीब था, जिसने उन्हें फ्रांसीसी सेंसरशिप और न्यायिक पहुँच से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की। यदि फ्रांसीसी अधिकारी बहुत अधिक दबाव डालते, तो वह आसानी से स्विट्जरलैंड भाग सकते थे।

- एक जमींदार के रूप में: वोल्टेयर ने फर्नी को एक ग्रामीण संपत्ति से एक समृद्ध और आधुनिक कृषि समुदाय में बदल दिया। उन्होंने दलदली भूमि को सुखाया, नए भवन बनाए, सड़कों में सुधार किया और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया, जैसे घड़ी बनाना और बुनाई। उन्होंने अपने किरायेदारों और मजदूरों के लिए बेहतर जीवन स्थितियाँ भी प्रदान कीं। इस तरह, उन्होंने एक दार्शनिक के रूप में अपने सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से लागू करने का प्रयास किया।

- वित्तीय स्वतंत्रता: इस समय तक, वोल्टेयर अपने निवेशों से काफी धनी हो चुके थे, जिससे उन्हें फर्नी में एक स्वतंत्र और आरामदायक जीवन जीने की अनुमति मिली। यह वित्तीय स्वतंत्रता उनके लिए अपनी राय व्यक्त करने और किसी पर निर्भर न रहने के लिए महत्वपूर्ण थी।

फर्नी में जीवन: “शांतिपूर्ण” लेकिन अविश्वसनीय रूप से सक्रिय:

वोल्टेयर ने फर्नी को अपना निजी साम्राज्य बना लिया, जहाँ वह एक प्रकार के “प्रबुद्ध संरक्षक” के रूप में रहते थे:

- अत्यधिक उत्पादक लेखक: फर्नी में रहते हुए वोल्टेयर ने अपनी कुछ सबसे प्रभावशाली रचनाएँ लिखीं, जिनमें उनका प्रसिद्ध व्यंग्य “कैंडिड” (Candide) (1759), “फिलॉसॉफिकल डिक्शनरी” (Dictionnaire philosophique) (1764), और विभिन्न ऐतिहासिक कार्य, नाटक और अनगिनत पत्र शामिल हैं। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए हर संभव साहित्यिक माध्यम का उपयोग किया।

- प्रबुद्धता का केंद्र: फर्नी जल्द ही यूरोप भर के बुद्धिजीवियों, कुलीनों और जिज्ञासु आगंतुकों के लिए एक तीर्थ स्थान बन गया। वोल्टेयर ने अपने महल में आगंतुकों का स्वागत किया, उनके साथ बहस की, और उन्हें प्रबुद्धता के विचारों से परिचित कराया। उनका पत्राचार भी अविश्वसनीय रूप से विस्तृत था, जिसमें उन्होंने पूरे यूरोप के शासकों, दार्शनिकों और लेखकों के साथ संवाद किया। फर्नी वास्तव में प्रबुद्धता के एक जीवंत केंद्र के रूप में कार्य करता था।

- न्याय के लिए सक्रिय अभियानकर्ता: यह फर्नी में ही था कि वोल्टेयर न्याय के लिए एक भावुक और अथक प्रचारक के रूप में उभरे। वह कई हाई-प्रोफाइल मामलों में शामिल हुए, जैसे कैलास मामला (Calas Affair) और बारा मामला (Barre Affair), जहाँ उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और न्यायिक अन्याय के शिकार लोगों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कानूनी सुधारों के लिए अभियान चलाया और सार्वजनिक राय को प्रभावित करने के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल किया। इन अभियानों ने उन्हें “यूरोप के वकील” की उपाधि दिलाई।

- बदलाव के लिए वकालत: हालांकि उन्होंने किसी क्रांति का आह्वान नहीं किया, वोल्टेयर ने अपनी रचनाओं और अभियानों के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता, वाक् स्वतंत्रता, न्यायिक सुधार और अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए लगातार वकालत की। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ तर्क और मानवता शासन करे।

फर्नी में वोल्टेयर का जीवन “सेवानिवृत्ति” का एक असामान्य रूप था। वह शायद ही कभी शांत बैठे हों; इसके बजाय, उन्होंने अपने मंच का उपयोग अपनी सबसे शक्तिशाली और प्रभावी लड़ाइयों को लड़ने के लिए किया, जिसने उन्हें प्रबुद्धता का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बना दिया। यह वह स्थान था जहाँ से “फर्नी का संरक्षक” (“Patriarch of Ferney”) ने यूरोप के बौद्धिक और नैतिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी।

कैलास मामला और धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ संघर्ष

फर्नी में अपनी “सेवानिवृत्ति” के दौरान, वोल्टेयर ने खुद को एक शक्तिशाली सार्वजनिक अधिवक्ता के रूप में स्थापित किया, जिसने न्यायिक अन्याय और धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ अथक संघर्ष किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली था कैलास मामला (Calas Affair)।

कैलास मामला क्या था?

यह दुखद घटना 1761 में फ्रांसीसी शहर टूलूज़ में घटित हुई। जीन कैलास (Jean Calas) एक 68 वर्षीय प्रोटेस्टेंट व्यापारी थे। एक रात, उनके सबसे बड़े बेटे, मार्क-एंटोनी, को उनके घर में मृत पाया गया। हालाँकि ऐसा प्रतीत हुआ कि मार्क-एंटोनी ने आत्महत्या की थी, लेकिन अफवाहें फैल गईं कि जीन कैलास ने अपने बेटे को मार डाला था क्योंकि वह कैथोलिक धर्म में परिवर्तित होने वाला था।

तत्कालीन फ्रांसीसी न्यायिक प्रणाली में, धार्मिक पूर्वाग्रह का गहरा प्रभाव था। टूलूज़ एक कट्टर कैथोलिक शहर था जहाँ प्रोटेस्टेंट विरोधी भावनाएँ प्रबल थीं। बिना किसी ठोस सबूत के, जीन कैलास और उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। भयानक यातनाओं के तहत, जीन कैलास को अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया गया, और 1762 में, उन्हें सार्वजनिक रूप से पहिए पर तोड़कर मौत की सजा दी गई (यह एक क्रूर यातना विधि थी जिसमें व्यक्ति की हड्डियों को तोड़ दिया जाता था और फिर उसे पहिए पर बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था)। उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी कठोर सजाएँ मिलीं – बेटियाँ कॉन्वेंट में भेज दी गईं और बेटे निर्वासित कर दिए गए।

वोल्टेयर का हस्तक्षेप और संघर्ष:

जब वोल्टेयर को इस मामले के बारे में पता चला, तो वे इसकी क्रूरता और अन्याय से भयभीत हो गए। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि यह एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि धार्मिक कट्टरता और अन्यायपूर्ण न्यायिक प्रणाली का मामला था। उन्होंने इसे धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ अपनी आजीवन लड़ाई के लिए एक आदर्श अवसर के रूप में देखा।

- सत्य की खोज: वोल्टेयर ने तुरंत अपनी पूरी ऊर्जा और प्रभाव का उपयोग करके मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए जासूसों, वकीलों और अपने विशाल पत्राचार नेटवर्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि कैलास की हत्या का कोई सबूत नहीं था और उनके बेटे ने वास्तव में आत्महत्या की थी, शायद जुए के कर्ज या अवसाद के कारण।

- सार्वजनिक राय जुटाना: वोल्टेयर ने अपनी कलम को हथियार बनाया। उन्होंने “ट्रीटाइज ऑन टॉलरेशन” (Traité sur la tolérance, 1763) जैसे निबंध लिखे, जिसमें उन्होंने कैलास मामले का विस्तार से वर्णन किया और धार्मिक सहिष्णुता के लिए एक भावुक अपील की। उन्होंने pamphlets, लेख, और अनगिनत पत्र लिखे, जिनमें उन्होंने यूरोप भर के शासकों, बुद्धिजीवियों और सार्वजनिक हस्तियों से अपील की कि वे इस अन्याय को देखें और न्याय के लिए आवाज उठाएं।

- कानूनी अभियान: वोल्टेयर ने पेरिस में वकीलों की एक टीम को संगठित किया और कैलास परिवार की ओर से अपील दायर की। उन्होंने यह तर्क दिया कि धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया और मार डाला गया।

- नैतिक विजय: वोल्टेयर के अथक प्रयासों, उनकी तीखी लेखनी, और यूरोपीय सार्वजनिक राय को जुटाने के उनके प्रभावशाली अभियान के कारण, 1765 में, फ्रांसीसी राजा के मंत्रिपरिषद ने कैलास के फैसले को रद्द कर दिया। जीन कैलास को मरणोपरांत निर्दोष घोषित किया गया, और उनके परिवार को वित्तीय मुआवजा मिला।

धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक:

कैलास मामला वोल्टेयर के लिए सिर्फ एक कानूनी जीत से कहीं अधिक था। यह उनके पूरे जीवन के दर्शन का एक प्रतीक बन गया:

- न्यायिक सुधार की आवश्यकता: इसने फ्रांसीसी न्यायिक प्रणाली की खामियों, उसके गुप्त स्वभाव और अत्याचार करने की उसकी क्षमता को उजागर किया। वोल्टेयर ने बाद में अन्य मामलों में भी हस्तक्षेप किया, जैसे शेवेलियर डी ला बारा मामला (Chevalier de la Barre Affair), जहाँ एक युवा व्यक्ति को धार्मिक प्रतीकों का अनादर करने के लिए मार डाला गया था।

- अंधविश्वास और कट्टरता के खिलाफ लड़ाई: यह वोल्टेयर के लिए “इक्रैजे ल’इन्फेमे!” (Écrasez l’infâme! – कुख्यात को कुचल दो!) के नारे को क्रियान्वित करने का एक मौका था, जिसका अर्थ धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास का उन्मूलन था।

- मानवतावाद और तर्क की विजय: वोल्टेयर ने यह दिखाया कि एक व्यक्ति, अपनी कलम और तर्क की शक्ति का उपयोग करके, स्थापित अन्यायपूर्ण प्रणालियों को चुनौती दे सकता है और उनके खिलाफ सफल हो सकता है। यह प्रबुद्धता के मूल्यों – तर्क, मानवता, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता – की एक बड़ी विजय थी।

कैलास मामला वोल्टेयर की विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया। इसने उन्हें एक निडर चैंपियन के रूप में स्थापित किया जिसने अपनी आवाज का उपयोग उन लोगों के लिए किया जिनके पास कोई नहीं था, और जिसने धार्मिक असहिष्णुता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई को यूरोपीय प्रबुद्धता के केंद्र में ला दिया।

न्यायिक सुधार और मानवीय अधिकारों के लिए उनकी वकालत

वोल्टेयर केवल एक दार्शनिक या लेखक नहीं थे, बल्कि वे अपने समय के एक सक्रिय समाज सुधारक भी थे। उन्होंने विशेष रूप से न्यायिक सुधारों और मानवीय अधिकारों की वकालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर्नी में अपने प्रवास के दौरान, उन्होंने अपनी कलम और अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करके अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिससे उन्हें “यूरोप के वकील” की उपाधि मिली।

1. न्यायिक सुधारों के लिए वकालत:

फ्रांसीसी न्याय प्रणाली वोल्टेयर के समय में अत्यंत पुरातन, कठोर और अन्यायपूर्ण थी। इसमें कई ऐसी प्रथाएँ थीं जिनका वोल्टेयर ने कड़ा विरोध किया:

- यातना का उन्मूलन: वोल्टेयर ने न्यायिक पूछताछ के लिए यातना के उपयोग की घोर निंदा की। उनका मानना था कि यातना से प्राप्त बयान अविश्वसनीय होते हैं और यह मानवीय गरिमा का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि सत्य को बल से नहीं, बल्कि तर्क और सबूतों से प्राप्त किया जाना चाहिए।

- सार्वजनिक परीक्षण: उस समय के फ्रांसीसी न्यायालयों में गुप्त परीक्षण आम थे, जहाँ अभियुक्त को अपने आरोपों और गवाहों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती थी। वोल्टेयर ने सार्वजनिक परीक्षणों की वकालत की, जहाँ कार्यवाही पारदर्शी हो और अभियुक्त को आत्मरक्षा का उचित अवसर मिले।

- अनुपातहीन सजाओं का विरोध: वोल्टेयर ने अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा देने का समर्थन किया। उन्होंने छोटे-मोटे अपराधों या धार्मिक विचारों के लिए दी जाने वाली क्रूर और अत्यधिक सजाओं का विरोध किया, जैसे कि व्हील पर तोड़ना या जलाकर मार डालना।

- कानूनी समानता: उनका मानना था कि कानून की नज़र में सभी को समान होना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो। उन्होंने कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों और आम जनता के लिए कठोर कानूनों का विरोध किया।

- न्यायिक स्वतंत्रता: वोल्टेयर ने एक ऐसी न्यायपालिका का समर्थन किया जो राजनीतिक दबाव या धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त हो, और केवल कानून और न्याय के सिद्धांतों का पालन करे।

कैलास मामला (जैसा कि पहले चर्चा की गई) इस संदर्भ में उनकी सबसे बड़ी जीत थी, जहाँ उन्होंने धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की गलत फांसी के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। इस मामले ने फ्रांसीसी न्यायिक प्रणाली की खामियों को उजागर किया और सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी तरह, शेवेलियर डी ला बारा मामला (Chevalier de la Barre Affair), जहाँ एक युवा व्यक्ति को धार्मिक प्रतीकों का अनादर करने के लिए क्रूरता से मार दिया गया था, ने भी वोल्टेयर को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।

2. मानवीय अधिकारों के लिए उनकी वकालत:

वोल्टेयर ने व्यापक अर्थों में मानवीय अधिकारों के लिए भी वकालत की, जो आज के मानवाधिकारों की अवधारणा की नींव रखने में मदद करता है:

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression): यह वोल्टेयर के दर्शन का एक केंद्रीय स्तंभ था। उनका प्रसिद्ध कथन, “मैं आपके कहे हुए शब्द से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके कहने के अधिकार के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ,” हालांकि प्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा नहीं कहा गया, फिर भी उनके विचारों का सार प्रस्तुत करता है। उन्होंने सेंसरशिप का कड़ा विरोध किया और विचारों के खुले आदान-प्रदान का समर्थन किया।

- धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता: वोल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता को मानव समाज की शांति और समृद्धि के लिए आवश्यक माना। उन्होंने संगठित धर्मों की हठधर्मिता और अंधविश्वास की आलोचना की, लेकिन व्यक्तियों के अपने विवेक के अनुसार धर्म का पालन करने के अधिकार का समर्थन किया।

- जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार: उनके लेखन ने व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों पर जोर दिया, जिनका राज्य या चर्च द्वारा मनमाने ढंग से उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

- गुलामी का विरोध: यद्यपि उनके शुरुआती जीवन में इस पर उनके विचार उतने स्पष्ट नहीं थे, बाद के वर्षों में वोल्टेयर ने गुलामी की प्रथा की आलोचना की। “कैंडिड” में, वह “द नेग्रो ऑफ सूरीनाम” (The Negro of Surinam) नामक एक भयावह प्रकरण के माध्यम से दासता की अमानवीयता को उजागर करते हैं, जो उनके बढ़ते नैतिक विरोध को दर्शाता है।

वोल्टेयर ने अपनी वकालत केवल अकादमिक चर्चा तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने अपने लेखन, अपने विशाल पत्राचार नेटवर्क और अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करके सार्वजनिक राय को जुटाया। उनका लक्ष्य केवल कानूनों को बदलना नहीं था, बल्कि लोगों की मानसिकता को बदलना था, ताकि वे तर्क, सहिष्णुता और मानवता के सिद्धांतों को अपना सकें। उनकी यह अथक वकालत फ्रांसीसी क्रांति और “मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा” (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) के लिए वैचारिक आधार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रबुद्धता आंदोलन में उनका योगदान

वोल्टेयर (François-Marie Arouet) 18वीं सदी के प्रबुद्धता आंदोलन (The Enlightenment) के सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित विचारकों में से एक थे। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, विपुल लेखन और अथक सक्रियता के माध्यम से इस बौद्धिक क्रांति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान कई मोर्चों पर फैला हुआ था:

1. तर्क (Reason) और वैज्ञानिक पद्धति का प्रचार:

वोल्टेयर ने ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में तर्क को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने अंधविश्वास, हठधर्मिता और पूर्वाग्रहों के बजाय वैज्ञानिक जांच, अनुभववाद और तार्किक सोच पर जोर दिया।

- न्यूटन के विचारों का लोकप्रियकरण: इंग्लैंड में अपने निर्वासन के दौरान, वह आइजैक न्यूटन के वैज्ञानिक सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘एलिमेंट्स ऑफ न्यूटन’स फिलॉसफी’ के माध्यम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के यांत्रिक नियमों को फ्रांसीसी जनता के लिए सुलभ बनाया, जिससे वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला।

- अंधविश्वास और जादू-टोना का खंडन: उन्होंने चमत्कारों, अंधविश्वासों और संगठित धर्मों द्वारा फैलाई जाने वाली अतार्किक मान्यताओं का लगातार उपहास किया। उनका मानना था कि मानव प्रगति के लिए तर्क का उपयोग अनिवार्य है।

2. धार्मिक सहिष्णुता (Religious Toleration) और राज्य-चर्च का पृथक्करण:

यह वोल्टेयर के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था। उन्होंने धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता की कड़ी निंदा की, जिसे उन्होंने युद्धों, उत्पीड़न और अन्याय का मूल कारण माना।

- चर्च पर आलोचना: उन्होंने विशेष रूप से रोमन कैथोलिक चर्च के संस्थागत भ्रष्टाचार, पाखंड और सत्ता के दुरुपयोग की आलोचना की। वह नास्तिक नहीं थे; बल्कि, उन्होंने देववाद (Deism) का समर्थन किया, जिसमें एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की गई जो ब्रह्मांड का निर्माता तो है, लेकिन मानवीय मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता। उनका प्रसिद्ध नारा “Écrasez l’infâme!” (कुख्यात को कुचल दो!) अक्सर धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता के खिलाफ उनकी लड़ाई को संदर्भित करता था।

- कैलास मामला: कैलास मामले में उनका हस्तक्षेप धार्मिक अन्याय के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस अभियान ने धार्मिक सहिष्णुता के विचार को यूरोप के सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में ला दिया।

- राज्य और चर्च का पृथक्करण: उन्होंने इस बात की वकालत की कि धार्मिक संस्थानों को राजनीतिक सत्ता से अलग रखा जाना चाहिए, ताकि धार्मिक विश्वासों के आधार पर व्यक्तियों के उत्पीड़न को रोका जा सके।

3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) और सेंसरशिप का विरोध:

वोल्टेयर स्वयं अपने लेखन के कारण कई बार कैद हुए और निर्वासित हुए, जिससे उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गहरा महत्व समझ में आया।

- उन्होंने सेंसरशिप का कड़ा विरोध किया और विचारों के मुक्त आदान-प्रदान के लिए तर्क दिया। उनका मानना था कि समाज में प्रगति के लिए विचारों की खुली बहस आवश्यक है। यद्यपि उनके प्रसिद्ध कथन, “मैं आपके कहे हुए शब्द से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके कहने के अधिकार के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ,” को अक्सर गलत तरीके से उनके नाम से उद्धृत किया जाता है, यह निश्चित रूप से उनके विचारों के सार को दर्शाता है।

4. न्यायिक सुधार और मानवीय अधिकार:

वोल्टेयर ने उस समय की फ्रांसीसी न्यायिक प्रणाली की क्रूरता, अन्याय और पारदर्शिता की कमी की आलोचना की।

- उन्होंने यातना के उन्मूलन, सार्वजनिक परीक्षणों, और अपराध के अनुपात में सजा देने की वकालत की। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में तर्क और मानवीयता के सिद्धांतों को लागू करने पर जोर दिया।

- उनके अभियानों ने मानवीय गरिमा और व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व को रेखांकित किया, जिससे आधुनिक मानवाधिकारों की अवधारणा की नींव रखने में मदद मिली।

5. साहित्य के माध्यम से विचारों का प्रसार:

वोल्टेयर एक विपुल और बहुमुखी लेखक थे। उन्होंने नाटक, कविता, उपन्यास, निबंध, ऐतिहासिक ग्रंथ और हजारों पत्र लिखे।

- उनकी साहित्यिक कृतियाँ, विशेषकर उनका व्यंग्य उपन्यास “कैंडिड”, जटिल दार्शनिक विचारों को आम जनता के लिए सुलभ और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करती थीं।

- उन्होंने अपने लेखन शैली में हास्य, व्यंग्य और विडंबना का कुशलता से उपयोग किया, जिससे उनके संदेश अधिक प्रभावशाली बन गए और लोगों के विचारों को बदलने में मदद मिली।

निष्कर्ष:

वोल्टेयर ने प्रबुद्धता आंदोलन में एक गतिशील शक्ति के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक बुराइयों को चुनौती दी और तर्क, सहिष्णुता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों की वकालत की। यद्यपि वह फ्रांसीसी क्रांति को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, उनके विचारों ने निश्चित रूप से क्रांति के नेताओं और इसके मूल सिद्धांतों को गहरा प्रभावित किया, जिससे आधुनिक पश्चिमी समाज की नींव रखने में मदद मिली।

वोल्टेयर ने अपने पूरे जीवन को धार्मिक असहिष्णुता, वाक् स्वतंत्रता के अभाव और नागरिक स्वतंत्रता के दमन के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी यह लड़ाई सिर्फ सैद्धांतिक नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे अपनी कलम और अपने व्यक्तिगत हस्तक्षेप के माध्यम से सक्रिय रूप से लड़ा।

धार्मिक सहिष्णुता के लिए लड़ाई

वोल्टेयर ने धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता को मानव समाज की प्रगति के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक माना। उनका मानना था कि धार्मिक मतभेद अक्सर संघर्ष, उत्पीड़न और हिंसा को जन्म देते हैं।

- “कुख्यात को कुचल दो!” (Écrasez l’infâme!): यह वोल्टेयर का प्रसिद्ध नारा था, जिसका सीधा संबंध धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के उन्मूलन से था। उनके लिए, “कुख्यात” वह संस्थागत धर्म था, विशेषकर रोमन कैथोलिक चर्च, जिसने अपनी हठधर्मिता और सत्ता के लिए लोगों को दबाया और अत्याचार किए।

- देववाद का समर्थन: वोल्टेयर नास्तिक नहीं थे। वह एक देववादी (Deist) थे, जिसका अर्थ है कि वे एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते थे जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया और उसे प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलने दिया, लेकिन वह दैनिक मानवीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। यह विचार उन्हें संगठित धर्मों के चमत्कारों, अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की आलोचना करने की अनुमति देता था।

- कैलास मामला: जैसा कि पहले चर्चा की गई, जीन कैलास का मामला धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ उनकी लड़ाई का एक ज्वलंत उदाहरण था। एक प्रोटेस्टेंट व्यापारी को झूठे आरोप में मार दिया गया था, और वोल्टेयर ने इस अन्याय को उजागर करने और कैलास परिवार को न्याय दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। यह अभियान उनकी धार्मिक सहिष्णुता की वकालत का प्रतीक बन गया।

- “ट्रीटाइज ऑन टॉलरेशन” (Traité sur la tolérance, 1763): उन्होंने इस प्रभावशाली निबंध में कैलास मामले का उपयोग धार्मिक सहिष्णुता की आवश्यकता के लिए एक शक्तिशाली तर्क के रूप में किया। उन्होंने दिखाया कि धार्मिक विविधता समाज के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि यह व्यापार और शांति को बढ़ावा देती है।

वाक् स्वतंत्रता (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के लिए लड़ाई

वोल्टेयर के जीवन में कई बार उन्हें अपने विचारों के कारण कैद और निर्वासन का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें वाक् स्वतंत्रता का महत्व गहरा समझ में आया।

- सेंसरशिप का विरोध: 18वीं सदी के फ्रांस में कठोर सेंसरशिप लागू थी। वोल्टेयर ने इस पर लगातार प्रहार किया, यह तर्क देते हुए कि स्वतंत्र विचार और विचारों का खुला आदान-प्रदान ज्ञान और प्रगति के लिए आवश्यक है।

- “मैं आपके कहे हुए शब्द से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके कहने के अधिकार के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ।” हालांकि यह सटीक उद्धरण सीधे वोल्टेयर के शब्दों में नहीं है, यह उनके दर्शन का सार प्रस्तुत करता है: कि एक व्यक्ति को दूसरों के विचारों को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, भले ही वे आपसे असहमत क्यों न हों।

- पर्चा लेखन (Pamphleteering): वोल्टेयर ने अपने विचारों को फैलाने और सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देने के लिए हजारों पर्चे, निबंध और लेख लिखे। उन्होंने अपनी कलम को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जो शक्तिशाली संस्थाओं और व्यक्तियों को चुनौती देता था।

- बुद्धि और व्यंग्य का उपयोग: उन्होंने अपने तीखे व्यंग्य और बुद्धि का उपयोग उन लोगों का मज़ाक उड़ाने के लिए किया जो वाक् स्वतंत्रता को दबाते थे। उनके उपन्यास, नाटक और निबंधों में अक्सर ऐसे पात्र और स्थितियाँ शामिल होती थीं जो सत्ता के पाखंड और मूर्खता को उजागर करती थीं।

नागरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई

धार्मिक सहिष्णुता और वाक् स्वतंत्रता के साथ-साथ, वोल्टेयर ने व्यापक अर्थों में नागरिक स्वतंत्रता (Civil Liberties) के लिए भी संघर्ष किया, जिसमें व्यक्तियों के मौलिक अधिकार और कानून के तहत समानता शामिल थी।

- न्यायिक सुधार: उन्होंने उस समय की फ्रांसीसी न्यायिक प्रणाली की क्रूरता और अन्याय को चुनौती दी। उन्होंने यातना के उन्मूलन, सार्वजनिक परीक्षणों और अभियुक्तों को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की वकालत की। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में तर्क और मानवीयता के सिद्धांतों को लागू करने पर जोर दिया।

- कानून के समक्ष समानता: वोल्taire ने सामंती विशेषाधिकारों और सामाजिक पदानुक्रमों का विरोध किया जो कुछ वर्गों को कानून से ऊपर रखते थे, जबकि आम जनता को कठोर कानूनों के अधीन रखते थे। उनका मानना था कि सभी नागरिक, उनकी सामाजिक स्थिति या धन की परवाह किए बिना, कानून के समक्ष समान होने चाहिए।

- गुलामी का विरोध: हालांकि उनके शुरुआती लेखन में यह स्पष्ट नहीं था, बाद के वर्षों में वोल्टेयर ने दासता की प्रथा की कड़ी निंदा की। उनके उपन्यास “कैंडिड” में “द नेग्रो ऑफ सूरीनाम” (The Negro of Surinam) नामक एक मार्मिक और ग्राफिक प्रकरण है जो गुलामी की अमानवीयता को उजागर करता है, जिससे उनके बढ़ते नैतिक विरोध का पता चलता है।

- स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार: वोल्टेयर ने व्यक्तियों के संपत्ति के अधिकार का भी समर्थन किया और सरकार के मनमाने ढंग से संपत्ति जब्त करने का विरोध किया।

वोल्टेयर की लड़ाई केवल बौद्धिक नहीं थी; यह एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश थी जहाँ व्यक्ति तर्क, सहिष्णुता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। उनके विचार फ्रांसीसी क्रांति और “मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा” (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) के लिए वैचारिक आधार बनाने में मौलिक साबित हुए, और आज भी दुनिया भर में मानवाधिकार आंदोलनों को प्रेरित करते हैं।

फ्रांसीसी क्रांति के लिए वैचारिक आधार तैयार करने में वोल्टेयर की भूमिका

वोल्टेयर सीधे तौर पर फ्रांसीसी क्रांति (1789) में शामिल नहीं थे, क्योंकि उनकी मृत्यु 1778 में ही हो गई थी, लेकिन उनके विचार और लेखन ने क्रांति के लिए वैचारिक आधार (Ideological Basis) तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह प्रबुद्धता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे, और उनके सिद्धांतों ने फ्रांसीसी समाज में बदलाव की इच्छा को प्रज्वलित किया।

यहाँ कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं जिनसे वोल्टेयर ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए वैचारिक जमीन तैयार की:

1. स्थापित सत्ता पर आलोचनात्मक हमला (Criticism of Established Authority):

वोल्टेयर ने फ्रांस की तत्कालीन राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया।

- निरंकुश राजशाही की आलोचना: हालांकि वोल्टेयर स्वयं एक “प्रबुद्ध निरंकुशता” के समर्थक थे (यानी एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण राजा जो तर्क के अनुसार शासन करे), उन्होंने फ्रांस की निरंकुश राजशाही की मनमानी और अक्षमता की आलोचना की। उन्होंने इंग्लैंड की संवैधानिक राजशाही और नागरिक स्वतंत्रता की प्रशंसा की, जिससे फ्रांसीसी लोगों को अपने स्वयं के शासन की तुलना करने और उसमें सुधार की इच्छा रखने का अवसर मिला।

- कैथोलिक चर्च का विरोध: वोल्टेयर ने रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति, भ्रष्टाचार और धार्मिक असहिष्णुता की लगातार आलोचना की। उनके नारे “इक्रैजे ल’इन्फेमे!” (Écrasez l’infâme! – कुख्यात को कुचल दो!) ने धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के उन्मूलन का आह्वान किया। क्रांति के दौरान चर्च की शक्ति को कम करना एक प्रमुख लक्ष्य था, और वोल्टेयर के विचारों ने इस दिशा में जनमत तैयार किया।

2. तर्क और कारण का प्रचार (Promotion of Reason and Rationality):

वोल्टेयर ने अंधविश्वास, हठधर्मिता और पूर्वाग्रहों के बजाय तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक जांच के महत्व पर जोर दिया।

- उन्होंने लोगों को स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने और अपने विवेक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह प्रबुद्धता का मूल सिद्धांत था, जिसने फ्रांसीसी समाज में बौद्धिक जागृति पैदा की और लोगों को पारंपरिक सत्ता संरचनाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया।

3. धार्मिक सहिष्णुता की वकालत (Advocacy for Religious Toleration):

वोल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता के लिए अथक संघर्ष किया। कैलास मामले जैसे उनके अभियानों ने दिखाया कि धार्मिक कट्टरता कैसे अन्याय और क्रूरता को जन्म देती है।